| (Retour au menu principal) |

Avec André Billy et Marie Laurencin

(Photographie donnée à RG Cadou par Marie Laurencin.)

Consulter l'oeuvre poétique d'Apollinaire: http://apollinaire-guillaume.org/

Table des matières:

Le Testament d'Apollinaire

| (Retour au menu principal) |

Avec André Billy et Marie Laurencin

(Photographie donnée à RG Cadou par Marie Laurencin.)

Consulter l'oeuvre poétique d'Apollinaire: http://apollinaire-guillaume.org/

Table des matières:

Un frais ruissellement

René Guy Cadou commence à écrire ce « Testament d'Apollinaire » en octobre 1943. Le poète de « La vie rêvée » a alors 23 ans, et le poète « d'Alcools », lui, est mort depuis un quart de siècle. Guillaume nous a quittés, en effet, la veille de l'Armistice (celui de 1918), et son jeune exégète est, en 1943, l'un de ces poètes français qui essayent de maintenir dans leur cœur, dans leur chant et dans l'âme de qui les écoute, l'amour de la vie, du monde, de l'homme, comme un frêle et pourtant irréductible démenti au triomphe monstrueux de la guerre et de la tyrannie nazie.

Lorsque Cadou terminera son ouvrage, en février 1944, la guerre, elle, n'aura pas encore cessé. Et quand il le publiera - en fin avril 1945 -, la France sera délivrée, mais d'autres poètes amis auront encore eu, hélas, le temps de mourir (comme jadis Apollinaire) avant que ne sonne la victoire sur une Europe transformée par Hitler en geôle et en charnier. Ainsi, l'ami prestigieux de Cadou et de ses camarades de l'Ecole de Rochefort, celui même qui fut le compagnon fraternel d'Apollinaire, Max Jacob, sublime porteur de l'étoile jaune, meurt, déporté à Drancy, le 5 mars 1944.

Il convient de savoir que cet ensemble de circonstances datées n'est pas sans liens avec l'écriture, le ton et le sens du « Testament d'Apollinaire », ce livre qui porte en sous-titre non pas « essai » ni « biographie » mais « témoignage ».

C'est bien là, en effet, avant tout, le témoignage de reconnaissance passionnée, le témoignage d'amour que porte, en pleine guerre, un jeune poète pour la mémoire d'un grand aîné, victime héroïque et glorieuse de la précédente bataille universelle.

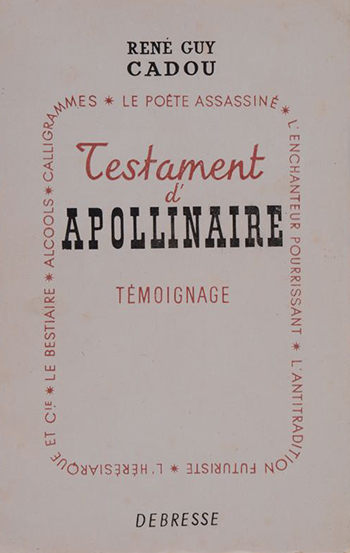

Jaquette de la première édition

Dans son « avertissement » René Guy Cadou nous prévient : « Il s'agit pour moi de concrétiser un élan, une flamme, d'élever dans vos yeux la claire statue de mon amour. » Et ailleurs, dans une lettre (1) adressée le 19 juin 1945 à Marcel Béalu, Cadou, annonçant l'envoi de son livre, déclare : « Je n'ai voulu mettre là-dedans que mon amour. »

Voilà bien ce qui me touche dans « le Testament d'Apollinaire » : cet « éclair », cette « flamme », et aussi cette tendresse que l'œuvre et l'exemple de Guillaume inspirent au jeune instituteur de Louisfert, si totalement, si purement poète.

Quand René Guy Cadou écrivait son livre, les subtiles, acharnées, fructueuses recherches d'un Marcel Adéma, d'une Marie-Jeanne Durry, d'un Michel Décaudin et de ses élèves (entre autres) n'avaient pas encore apporté tant et tant de précieuses publications qui nous permettent de connaître, à présent, les racines de l'œuvre apollinarienne presque vers par vers, et presque jour par jour la vie du poète. Aussi ne faut-il pas demander à René Guy Cadou de nous révéler la biographie de son modèle. Ici, la plupart des données « biographiques » (par exemple sur les ascendants de Wilhelm de Kostrowitsky ou sur ses amours) relèvent en fait de la « fable ». Après tout, cela n'eût pas déplu à celui qui, parlant de son itinéraire, écrivait : « je lègue à l'avenir la fable de Guillaume Apollinaire ». De toute évidence, Guillaume qui, dans son enfance, avait dû longuement fabuler à partir de l'image du père inconnu et posent, sinon mort, Guillaume, sa vie durant, aura nourri un secret penchant pour les figures mythiques de son propre destin. Sans doute n'eût-il pas condamné cette phrase de son exégète passionné : « ce qu'on ne sait pas d'une vie on l'invente, toujours sûr, n'est-ce pas, d'être plus près de la vérité... »

Au vrai, ce qui fait le charme et l'intérêt du livre du cher Cadou, c'est de nous faire entendre la résonance profonde qui s'établit entre la sensibilité émerveillée émerveillante des deux poètes.

Dans sa conclusion Cadou écrivait : « Pour rejoindre (Apollinaire) au fond, de ses cavernes bleues, dans son domicile de « Roi-Lune », il faudrait être soi-même poète et retrouver les mots depuis longtemps oubliés. Mais les hommes se souviennent-ils encore du frais ruissellement de l'herbe sous la main, de leur première enfance ? »

Oui, René Guy Cadou, sur les traces de Guillaume, et comme celui-ci, a su se souvenir et nous faire nous souvenir du « frais ruissellement » où prend sa source la poésie : qu'elle soit celle de « La vie rêvée » ou celle d' « Alcools ».

Georges-Emmanuel Clancier.

(1) Marcel Béalu - René Guy Cadou : Correspondance, (1941-1951 Rougerie).

Chapitre 1 - L’ange et la bête ou la vie d’un poète

Il s'est trouvé un matin sur la plage du monde entouré d'enchanteurs et de fées, parlant déjà à l'âge où les enfants ne savent pas encore rire, les yeux pleins d'étranges migrations, les mains remuantes porté par « son beau nom de marbre qui vole ».

Certains l'ont fait descendre en corbeille un nouveau Nil, d'autres ont ramené sur son front la paille fraîche de Bethléem. Quand il était si simple d'en faire un homme, on en a fait un dieu.

Guillaume Apollinaire, « dit d'un nom slave pour son vrai nom », est né le 26 août 1880 dans la ville des villes. Sa mère, Madame de Kostrowitski, arrachée à ses neiges de Pologne et à ses loups par un désir de lumière, hivernait depuis la fin de l'année 1879 dans la province romaine. C'est à Rome, raconte la légende, qu'elle fit la connaissance au cours de réunions mondaines de certain prélat au sang vagabond dont elle voulut bien écouter le prêche. Le Monsignor s'exprimait galamment et neuf mois plus tard la belle voyageuse pouvait annoncer à ses amis qu'un fils lui était miraculeusement né et qu'elle lui avait donné le nom de Wilhelm-Apollinaris. Elle était à la fois comtesse et mère.

Ce début de roman à la Paul Féval est bien fait pour séduire tout le premier Apollinaire. Qu'il n'ait été renseigné sur l'identité de son père, je ne le crois pas. On s'imagine difficilement le poète adoptant le premier palefrenier venu ; mais l'originalité de cette entrevue avec les dieux inférieurs, le côté déconcertant de cette prise de pouvoirs lui donne confiance en son destin. Aussi prendra-t-il plaisir à enjoliver sans cesse, à entourer de mystère ses premiers pas, sachant bien par surcroît qu'on fait beaucoup plus pour la vérité par le mensonge que par la plus touchante réalité. Ceci étant sans doute l'opinion de Max Jacob qui rapporte volontiers, lorsqu'on l'interroge sur son enfance, qu'il a été enlevé par des Bohémiens qui le désossèrent à l'âge de trois ans pour le déposer quatorze ans plus tard sur les marches de l'Ecole Normale Supérieure d'où il prit son vol vers l'Institut.

Et puisque j'en suis à Max Jacob, il me souvient d'une altercation qu'eut celui-ci avec André Rouveyre lors d'une exposition consacrée à Apollinaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, justement à propos de la naissance du poète. Après avoir dit l'amitié qui l'unissait à l'auteur des Calligrammes, « il est temps, ajouta Max Jacob, de détruire la légende qui donne pour père à Guillaume Apollinaire un prélat romain : nous sommes quelques personnes à Paris à savoir la vérité sur cette naissance. Il n'y a pas d'inconvénients à porter un témoignage certain à l'histoire, à laquelle appartient ce grand poète et maître. Mme de Kostrowitski, la mère de Guillaume, me présenta un jour au père de ses enfants. Elle me conduisit sous un baldaquin aux rideaux de velours où trônait un petit vieux qu'elle nomma « Monsieur Weil ».

C'est alors que dans l'assistance M. André Rouveyre, pâle et tremblant, se leva pour protester.

- Monsieur, fit-il, je n'admets pas la tournure que votre conférence a prise. Vous deviez parler de Guillaume Apollinaire et non de sa mère.

- Tout ce que j'ai dit, répondit Max, a été absolument vrai, je le jure.

- Au nom des amis d'Apollinaire, je proteste encore une fois, répéta André Rouveyre.

- Eh bien, Monsieur, protestez mais votre interruption me fait songer à cette altercation qui, en 1785, eut lieu entre un député légitimiste et ün républicain dans une petite ville de Bretagne : le légitimiste avait reproché au républicain d'être sorti d'une épicerie, à quoi celui-ci répondit : « vous Monsieur vous n'en seriez jamais sorti ».

Apollinaire va recevoir en entrant dans la vie le grand coup d'aile de la Méditerranée dont il gardera longtemps un profond amour. C'est au bord de cette mer bleue, dans l'exubérante lumière cependant tamisée par les vitraux des collèges qu'il fera connaissance avec la nature.

A Monaco, où il ouvrira ses premiers livres, il apprendra aussi à regarder ailleurs que dans livres. Deux rencontres le bouleverseront. La première personnifiée par le jeune René Dalize, élève des pères comme lui, donnera tout de suite à sa voix le ton grave de l'amitié. De bonne heure il saura qu'il existe entre les hommes des liens secrets, de chaudes salives et qu'un seul regard, une seule pression de la main sont plus encourageants que toutes les promesses.

L'autre rencontre, dont on se demande si n'a point été préparée par les éducateurs de l’enfant, puisqu'il s'agit de Dieu ne sera pas moins importante pour lui.

« Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades, René Dalize

Vous n'aimez rien tant que les pompes de l'Eglise.

Il est neuf heures le gaz est baissé tout bleu vous sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collège

Tandis qu'éternelle et adorable profondeur améthyste

Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ »

s'écrira-t-il plus tard dans l'admirable poème sur lequel s'ouvre Alcools.

Toutefois je ne crois pas qu'il faille s'exagérer, à ce moment surtout, les sentiments religieux du jeune Guillaume.

Il s'agit bien plus pour lui de trouver un dérivatif à la banalité des jours que d'atteindre un sommet refusé aux plus grands. Il le dit d'ailleurs lui-même. Il est séduit par les « pompes de l'Eglise », c'est-à-dire par tout un déploiement d'oriflammes, de paroles mystérieuses et de fumées d'encens. Et puis sortir du dortoir en cachette n'est-ce pas plutôt là l'attrait du fruit défendu ?

La piété d'Apollinaire me laissera toujours un peu sceptique. Il écoute d'une oreille par trop complaisante les propos du passant de Prague, de ce Juif errant, voyageur heureux et sans but, surtout quand celui-ci déclare :

« Des remords ? Pourquoi ? Gardez la paix de l'âme et soyez méchant. Les bons vous en sauront gré. Le Christ ! je l'ai bafoué. Il m'a fait surhumain. »

« J'entends par Dieu écrira-t-il, ce sur quoi l'homme n'a nul pouvoir. »

Après Monaco, ce sera Cannes et puis Nice et toujours le collège où le poids des livres devient plus lourd. Guillaume semble délaisser les jeux et se donner plus sérieusement à l'étude. C’est déjà le fouineur, celui qui cherche non pas pour le plaisir de savoir mais pour trouver... Jalousement il soupèse dans ses mains les tablettes romaines et en savoure la patiner. Avec une fièvre juvénile il déchire âprement les tuniques de marbre curieux qu'il est de battre à nouveau les belles poitrines glacées. Et qui dira que le soleil ne facilite pas tout !

Malheureusement Guillaume allait avoir dix-huit ans et les portes du collège s'ouvrirent un beau jour tandis que se refermaient sur lui celles de la lumière orientale. Il est vraiment paradoxal de regretter une libération toute légitime et pour ma part je n'eus pas à me plaindre de la fin de bail scolaire, mais pour Apollinaire cette porte qui s’ouvrait donnait directement sur la vie, et il allait faire ses premiers pas à peu près comme un enfant perdu.

On ne s'est encore pas expliqué l'attitude de Mme de Kostrowitski à l'égard de son fils. Guillaume lui rappelait-il douloureusement son péché ? Ce serait voir en elle une femme bien sensible, ce qui n'était pas. Mieux vaut lui attribuer un désir d’indépendance, un hautain détachement du passé qui lui firent oublier jusqu'aux plus élémentaires devoirs maternels. D'ailleurs, sa vie durant elle continuera à considérer Guillaume comme un parent pauvre de province dont on tolère de temps en temps la présence parce qu'il est difficile de faire autrement. Ramon Gomez de la Serna dira d'elle dans la préface à Il y a : « Madame de Kostrowitski n'avait lu d'Apollinaire que l'Hérésiaque et Compagnie, œuvre qu'elle avait achetée dans une libraire par curiosité et qu'elle trouvait complètement idiote ».

A cela il n'y a rien à ajouter.

Voilà donc le jeune Kostrowitski appréhendé brutalement par ce Nice trop fleuri, avec ses yeux agrandis par le cerne magique de la mer, la tête pleine de troublants fantômes.

Que va-t-il faire ? Il a entendu parler de Paris comme d'une huitième merveille, il a dû même y aller alors qu'il était encore recouvert du mol duvet de l'enfance. Peut-être bien qu'on l'attend là-bas ? Il part, Il passe, croit-on, par Lyon « un jour violent d'été, à l'heure de midi dont Pan, caché dans les moissons symbolise le rut effrayant ».

Et c'est la capitale où « le troupeau des ponts bêle ce matin-là »

Apollinaire n'y reste pas longtemps, assez toutefois pour que le côté gothique de la cité lui apparaisse, assez pour demander à Notre Dame le secret azuré de ses tours. Il devine derrière les hautes flammes de pierre une merveilleuse civilisation ; il apprend qu'il est un pays où toute la lumière tombe des cathédrales. Tenté par la vieille Allemagne, il entreprend le voyage.

Comment s'est-il procuré l'argent nécessaire an long cours ? Voilà ce qui intrigua longtemps ses amis. En admettant qu'il ait fait pédestrement la route, comme il l'a dit lui-même, il aurait fallu tout au moins supposer que Mme de Kostrowitski, satisfaite sans doute de se débarrasser momentanément de son fils, lui fournit de quoi dîner honnêtement. La vérité est plus simple. Il est chargé d'enseigner la littérature française à Mlle de Milhau d'itinérante famille.

Le voici donc à Cologne où il fait la rencontre de la charmante Marizibill.

« Dans la haute rue à Cologne

Elle allait et venait le soir

Offerte à tous en tout mignonne

Puis buvait lasse des trottoirs

Très tard dans les brasseries borgnes. »

Et c'est la Forêt Noire, mystérieux domaine de Shinderhannes dont il se souviendra en écrivant dans les Rhénanes :

« Dans la forêt avec sa bande

Schinderhannes s'est désarmé

le brigand près de sa brigande

Hennit d'amour au joli mai. »

Maintenant il visite la Bohême. Rien ne peut plaire davantage à un esprit aussi curieux de tout que les mœurs bizarres des Tziganes. C'est sans étonnement qu'il s'entendra dire :

« Les jours les plus heureux pour l'homme sont celui où il se marie et celui où sa femme crève », sans étonnement qu'il verra danser la « khaliandra » où, au son d'une guitare, on saute et on se bat les semelles sur les fesses en se tenant d'une main par l'oreille et de l'autre par l’organe génital.

L’Allemagne ne lui suffit pas, il gagne alors la Hollande, peut-être à la recherche du matelot d’Amsterdam dont il racontera la tragique histoire dans l'Hérésiarque.

Puis c'est le retour par la vallée du Rhin où le vieux fleuve soulève sa face ruisselante et se détourne pour sourire. Aperçoit-il la Lorerey ou plutôt est-ce bien lui qu'elle aperçoit :

« Tout là-bas sur le Rhin s'en vient une nacelle

Et mon amant s'y tient il m'a vue il m'appelle »

De ce voyage qui dure bien près de trois ans Apollinaire rapporte un bric-à-brac de souvenirs. Il n'est pas prêt d'oublier la saveur des bières fraîches, l'ardent parler des Juifs et des Tziganes,la sorcellerie des longs couchants au bord du Rhin et cette prenante mélancolie qui se dégage des vieilles pierres. C'est un peu ses d'apprentissage à lui aussi.

Wilhelm Meister Apollinaire retrouve la capitale ensoleillée et déserte. Les vacances sont arrivées et les Parisiens sont allés aux provisions de miels dans les campagnes. Patiemment donc il attend octobre et en profite pour mettre un peu d'ordre dans sa mémoire. A cette époque il ne semble pas qu'Apollinaire soit persuadé de sa destinée poétique. A l'âge où Rimbaud et Lautréamont ont déjà achevé leur œuvre il n'a encore rien publié sinon rien écrit d'important. Certes, chaque journée apporte son flux et son reflux d'images, à chaque tournant de rue se dresse un signe étoilé, mais le poète attend toujours la grande révolution qui s'emparera de son cœur.

C'est André Billy et surtout André Salmon qui vont se charger de mettre à nu cette belle âme qui se cache, qui se dérobe et ne demande au fond qu'à s'épanouir.

Sept ans plus tard, au mariage de son ami Salmon, il dira dans un poème aujourd'hui célèbre :

« Nous nous sommes rencontrés dans un caveau maudit

Au temps de notre jeunesse

Fumant tous deux et mal vêtus attendant l'aube

Epris épris des mêmes paroles dont il faudra changer le sens

Trompés trompés pauvres petits et ne sachant pas encore rire. »

Avec Salmon, Apollinaire fonde alors Le Festin d'Esope, revue littéraire qui, malgré son titre prometteur et le bon vouloir des deux poètes, ne tarde pas à sombrer dans les eaux noires du Styx.

C'est alors qu'Apollinaire fait connaissance de Picasso et quelques temps après de Max Jacob. Max m'a raconté cette première entrevue et je sais la mémoire si fidèle de mon ami que j'ai bien garde d'y changer un mot :

« En 1904 Picasso me dit : « J'ai vu au Bar Osten Fox un type extraordinaire. Nous irons le voir ce soir. » Austen Fox était un bar de jockeys et de gens d'écurie, rue d'Amsterdam, mis à la mode par le livre de Huysmans A rebours, je crois. Je cite ce fait car il éclaire un genre d'esprit d'Apollinaire. On retrouvera un jour une anecdote analogue dans la vie d'Henri Bataille qui devait aller dans une ville d'eaux et pris seulement une chambre à l'Hôtel d'Orsay, quai d'Orsay, qu'il déclara admirable et suffisante.

« Me voici donc dans ce bar, très exigu et divisé en deux comme tous les bistrots ; le zinc était plein de vieux petits hommes maigres à casquettes. La salle avait une ligne de marbres blancs occupés par des gobelets de fer de pale-ale et un groupe d'employés de commerce attentifs sur la banquette de velours qui écoutaient Apollinaire. Picasso me présente et Apollinaire sans cesser un discours doux et violent sur Néron et sans me regarder me tendit distraitement sa main courte et forte (on pensait patte de tigre). Le discours achevé, il se leva et nous entraîna dans la nuit avec de grands éclats de rire. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. »

A cette époque, Apollinaire est employé de banque rue Le Pelletier et rentre tous les soirs au Vézinet chez sa mère par le dernier train. Max Jacob et Picasso l'accompagnent jusqu'à la gare Saint Lazare. C'est là qu'il leur dira un jour : « Ce qui ne disparaîtra pas de notre civilisation ce sont les plaques tournantes des gares ou les rails. Les savants se disputeront sur la signification des inscriptions. »

Malgré un travail imbécile Apollinaire ne récrimine pas. D'ailleurs son ami Max Jacob n'est guère mieux partagé que lui quand il s'écrie :

« M'as-tu connu marchand d'journaux

A Barbès ou sous le métro. »

Mais la banque ne tarde pas à faire faillite et le poète reprend ainsi sa liberté. Il débute alors dans le journalisme, journalisme spécial, s'il en est puisqu'on lui confie la rédaction du « Guide du Rentier », Rentier, ô ironie du sort, lui qui n'a pas un liard en poche ! Et puis les grands journaux lui ouvrent leurs portes. Il est rédacteur au Matin, à Paris-Midi, à l'Excelsior et au Gil Blas et dirige de plus son activité vers les arts. Apollinaire a maintenant vingt-cinq ans. C'est un grand gaillard au teint pâle, de la pâleur du Pierrot ou du Christ ? Il a d'assez gros yeux noisette toujours noirs et ses cheveux sont encore blonds et bouclés bien qu'ils semblent taillés en brosse. Son corps chargé de membres gros et musclés ne donne nullement l'idée de l'athlétisme mais plutôt l'idée de l'hamlétisme. Quand il marche, il a de grosses hanches parce que toujours pleines de livres qu'il ramasse partout chez les brocanteurs et sur les quais. Il est vêtu de vêtements gris chinés genre anglais, une chaîne de montre en platine barre sa vaste poitrine osseuse, il porte un rubis au doigt, ce qui fait dire à Max Jacob : « On le croyait avare parce qu'il avait l'air d'un prince. » Comme le journalisme ne lui apporte pas tous les subsides nécessaires, Apollinaire accepte des travaux à la Bibliothèque Nationale. Il y va même par plaisir. C'est là qu'il apprend à connaître Gobineau, le dictionnaire de Bayle, le dictionnaire japonais où un seul petit mot signifie quinze lignes de dénomination. Après cela les malins affirment qu'il déverse sur ses amis tout ce que la Bibliothèque a enseigné dans la journée. Ce qui est vrai, c’est qu'il sait beaucoup de choses ; il lit les journaux comme on apprend quelque chose par cœur et les retient, mais il connaît aussi le passé. « Apollinaire vous apprend tout le contraire de ce qu'on nous a dit à l'école » disait l’acteur Olin.

Quand il est avec un ami, il le prend par le bras et le promène d'un trottoir à l'autre. Il s’arrête devant une boutique et commente. Un jour il montra à Max Jacob une mansarde au coin de la place Saint-Michel et de la Seine et déclara : « Bonaparte a habité là. » C'est faux ! Jamais Bonaparte n’a eu de mansarde à Paris, mais Max Jacob qui m’a conté l'anecdote, d'ajouter : « mais c’est vrai ce jour-là ! »

A la Nationale, aidé par Fernand Fleuret qui a l’air « d’un archer de la tapisserie de Bayeux » Apollinaire entreprend de dresser la liste des œuvres licencieuses de la Bibliothèque, ce qui l'amène tout naturellement à en écrire lui-même. D'abord il se contente de préfacer pour la collection les Maîtres de l'Amour, l'Œuvre du divin Arétin, l'Œuvre du Marquis de Sade, l’Œuvre libertine des poètes du XIX° Siècle et bientôt, se reposant entièrement sur son ami René Dalize pour la rédaction, il signera seul des livres nettement licencieux vendus sous le manteau tels Les onze mille verges ou Les exploits d'un Don Juan.

Mais doit-on s'émouvoir de cette activité singulière. Il est en effet pour le moins curieux qu’ancien élève du collège catholique de Monaco se livre, même par besoin d'argent, à ces travaux de « voyeur ». Apollinaire a-t-il hérité de ses voyages, de ses nouvelles fréquentations et pourquoi pas de sa personnalité physique, le goût des mots gaillards et lourds comme les vins qu'il aime ? Dans sa conversation il est dans la lignée de Rabelais et des contes drolatiques. La verdeur d'esprit est nécessaire à sa santé morale au même titre que le tabac et l'alcool. Semblable en cela à de nombreux poètes, il dépense en paroles l'ardeur des amours interdites. Les mots obscènes le sauvent de la banalité du quotidien en recréant justement un nouveau quotidien.

Et puis quand il s'agit d'Apollinaire ne peut-on parler d'un certain souci d'étonner, de mystifier et de jouir secrètement lui-même.

Quelle étrange volupté ne ressent-il pas quand il écrit La Chanson du mal aimé ces vers pleins d'un érotisme fermé :

« L'époux royal de Sacontale

Las de vaincre se réjouit

Quand il la retrouvera plus pâle

D'attente et d'amour yeux pâlis

Caressant sa gazelle mâle »

Grâce aux travaux de librairie ses soirées sont souvent pleines d'alcools. Apollinaire retrouve ses amis soit rue Cavalotti, derrière le Mont-de-Piété, soit au 13 de la rue Ravignan dans cet étrange « Bateau lavoir » où habitent déjà Salmon, Picasso et Max Jacob et où il va bientôt les rejoindre.

C'est dans la chambre de Picasso où « la destinée mettait au plafond des punaises en guise d'étoiles » qu'ils se réunissaient le plus souvent. « Dans l'atelier, dira Apollinaire, il y avait des joies de toutes les couleurs. Une grande fenêtre tenait tout le côté du nord et l'on ne voyait que le bleu du ciel pareil à un chant de femme... Il y avait encore dans l'atelier une chose fatale, ce grand morceau de miroir brisé, retenu au mur par des clous à crochet. C'était une insondable mer morte, verticale et au fond de laquelle une fausse vie animait ce qui n'existe pas. » Et d'ajouter : « Ainsi en face de l'art, il y a son apparence dont les hommes ne se défient point et qui les abaisse lorsque l'art les avait élevés. »

Dans La Femme assise Apollinaire peindra son ami Picasso sous les traits de Pablo Canouris, « le peintre aux mains bleues ». Il dira que le Gréco renaissait en lui, « non que Canouris imita le Gréco, mais le côté mystérieux de son génie touchait avec cette violence angélique qui angoisse délicieusement les amateurs de Théocopouli ».

La lampe brûle tard dans la nuit. Picasso en rallumant sa pipe discute polygamie. « La polygamie, dit-il, c'est une théorie bonne pour les pipes mais pas pour les femmes », et Apollinaire énonce une petite recette de magie moderne comme cette « conjuration pour gagner à la bourse » : « Mangez chaque matin un hareng-saur en prononçant quarante fois avant et après l'opération : « mange et chique, trinque et vois », et au bout du dixième jour le diable sortira de la Bourse. »

Toutefois il ne faut pas croire que toutes les nuits se passent aussi innocemment. Quand on ne dégringole pas la rue Lepic en hurlant . « A bas Laforgue, vive Rimbaud ! » cri bien nouveau à cette époque, et en tirant des coups de revolver, alors on discute des graves problèmes de l'Art. Avec Braque et Picasso le cubisme vient de naître et « aucune école depuis le romantisme n'a autant remué le monde que la nouvelle école de peinture où seuls ont joué un rôle des artistes ressortissant à la civilisation méditerranéenne, des artistes appartenant à une race latine. »

Les anecdotes sur le début du cubisme ne manquent pas mais, outre que l'accumulation en serait fastidieuse, elles ne nous apprennent rien d'essentiel.

Mieux vaut écouter Apollinaire dire à ses amis : « La vraisemblance n'a plus aucune importance, car tout est sacrifié par l'artiste à la composition de son tableau. Le sujet ne compte plus ou s'il compte, c'est à peine. »

Cependant Apollinaire lâche un peu ses amis, ce qui les chagrine. « Une pareille lumière, dit Max Jacob, ne pouvait rester sous le boisseau des hangars rue Ravignan. » On se l'arrache ! pas dans le monde, il n'a jamais fréquenté le « monde », mais dans le monde littéraire. On ne parle pas encore de Montparnasse, ni des Deux Magots, ni de Flore, ni de Lipp, mais il y a boulevard Saint-Michel le Soufflot, le Vachette, Paul Fort a la Closerie des Lilas, Moréas le Soufflot. Apollinaire est partout le même, discutant avec douceur et prenant des colères quand on le contredit.

C'est au cours d'une de ces réunions d'amis qu'il entend parler pour la première fois d'Henri Rousseau, de celui qui n'est pas encore le magnifique Douanier mais l'obscur retraité d'octroi et le non moins obscur héros de la guerre du Mexique. Il fait sa connaissance et la touchante simplicité du bonhomme le séduit sur-le-champ. Lorsqu'il lui arrivera de poser pour le tableau La Muse inspirant le poète Apollinaire se verra soumis à un nouveau conseil de révision. En effet à l'intention d'une ressemblance frappante, le peintre lui mesurera le nez, la bouche, le front et le corps tout entier et reportera scrupuleusement les mesures sur la toile. C'est de lui qu'Apollinaire dira : « Il avait un sentiment si fort de la réalité que quand il peignait un sujet fantastique, il s'épouvantait parfois et tremblant, il était obligé d'ouvrir la fenêtre. »

Rousseau découvert par Jarry, va trouver en Apollinaire un ardent défenseur de son art. Comment celui qui déclare qu'on peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des faux-cols, des candélabres, etc... pourvu qu'on n'emploie pas de la couleur, n'aurait-il pas été de prime abord touché par la fraîcheur paradisiaque (comme on dit oiseau de paradis) du Douanier ? C’est à Apollinaire que reviendra de droit l'honneur de tracer son épitaphe :

« Gentil Rousseau, tu nous entends ?

Nous te saluons

Delaunay, sa femme, Monsieur Quénal et moi

Laisser passer nos bagages en franchise

A la porte du ciel!

Nous t'apportons

Des pinceaux, des couleurs, des toiles

Afin que tes loisirs sacrés, dans la lumière réelle,

Tu les consacres à peindre, comme tu tiras mon portrait

La face des étoiles. »

Mais Apollinaire a peut-être de plus secrètes raisons de délaisser certains soirs les camarades rue Ravignan.

Celui qui reprend à son compte la parole de César : « On conquiert les femmes et les peuples : les premières conquêtes vous rendent chauves les autres nous font perdre l'estime des hommes », est le plus sentimental des collégiens. Ecoutons-le parler lui-même de son amour : « En 1907, j'ai eu pour une jeune fille qui était peintre un goût esthétique qui confinait à l'admiration... Elle m'aimait ou je le croyais, et je crus ou plutôt je m'efforçai de l'aimer, car je ne l’aimais pas alors. »

C'est bien cela en effet. Cet homme qui ne recule devant rien quand il s'agit de prendre la défense de l'art - ne va-t-il pas jusqu'à dire qu'on doit peindre avec de la vraie merde - a devant l'être aimé une pudeur, une réserve qui touche de bien près à l'innocence. Il fait un peu songer à un grenadier qui aurait peur d'être surpris avec sa bergère.

Sa bergère, c'est Marie Laurencin, cette sœur-épouse plus vive et plus espiègle qu'un oiseau, dont la grâce et le talent toucheraient des cœurs de pierre. Marie Laurencin dont l'amour du poète va faire un grand peintre.

Ne nous trompons pas. C'est elle dans Le poète assassiné qui sous les traits de Tristouse Bellerinette (la ballerine triste pourrait-on dire) remercie de cette façon son ami : « J'étais inconnue et voilà qu'il m'a faite illustre entre toutes les vivantes. On me tenait pour laide en général avec ma maigreur... Me voilà belle à cette heure, et tous les hommes me le disent. On se moquait de ma démarche virile et saccadée, de mes coudes pointus qui remuaient dans la marche comme des pattes de poule. On me trouve maintenant si gracieuse que les autres femmes m'imitent. »

Et Marie d'ajouter : « Quel miracle n'enfante pas l'amour d'un poète, mais qu'il pèse lourd l'amour des poètes ! quelles tristesses l'accompagnent, quels silences à subir ! » On voudrait comme Carco que, plutôt qu'à Annie, s'adressât à elle cette admirable Chanson du mal-aimé qui la ferait rejoindre d'un coup les grandes amoureuses.

« Mais en vérité je l'attends

Avec mon cœur avec mon âme

Et sur le pont des Reviens-t'en

Si jamais revient cette femme

Je lui dirai je suis content »

Ce poème, Apollinaire le remet à Paul Léautaud pour le Mercure de France où il sera publié en 1909. Bien davantage que l'Enchanteur pourrissant, son premier livre, qui paraît la même année. La Chanson apporte à Guillaume Apollinaire l’admiration de ses amis connus et inconnus. Heureux peut-être, il se répand de plus en plus dans Montparnasse où il se voit partout fêté. De toutes les repues franches, il participe par le verbe et par le geste aux plus délicieuses mystifications. Ses propos sur l'Art séduisent et déroutent. Il apparaît comme cet Allemand dont Jacob a dit dans le Cornet à dés qu'il était « fou d'art, de foulards et de poulardes. » Plus sérieux Carco remarquera que « dès qu'il parlait, Guillaume prêtait un langage à la foule des poètes et des peintres qui, l'écoutant, pensaient s'entendre et liaient à ses paroles leur destin. »

Une nuit qu'il se promène avec des amis boulevard de Courcelles, il improvise un pastiche de la Vie unanime de Romains qui venait de paraître. Un agent l'interpelle alors que sur un banc ses jambes refusent d'avancer : « Je baise sur ton front toute la race humaine », lui répond-il. Romains, à qui l'histoire fut racontée, avoua que ce vers était magnifique et qu'il n'aurait pu le trouver.

C’est à cette époque que se place également l’anecdote devenue célèbre et que Carco a le premier rapporté dans ses souvenirs « de Montmartre au Quartier Latin :

« Coiffé d'un chapeau haut de forme, un froid carreau dans l'œil et des gants frais aux mains, l'admiration, que dis-je... le culte que Louis de Gonzague-Frick vouait à Apollinaire le conduisait tous les matins chez lui. Louis de Gonzague Frick sonnait. Guillaume venait ouvrir et il apercevait son admirateur assidu qui s'inclinait et demandait

- Monsieur Guillaume Apollinaire ?

- C'est moi, répondait le poète.

Alors Louis de Gonzague-Frick présentait à Guillaume une pomme qu'il lui tendait en symbole de son choix le plus pur et Guillaume prenait la pomme et la croquait joyeusement. »

Certes il ne faut pas s'exagérer l'importance de ce geste, qui répété, ne dépasse guère le cadre des simples plaisanteries. Il témoigne toutefois d'une réelle ferveur et pour qu'un poète de moins de trente ans parvienne ainsi à s'imposer à ses contemporains, c'est que sa personnalité dispense véritablement une grande chaleur.

En 1910, Apollinaire réunit tous ses souvenirs de voyages (souvenirs d'un homme qui ne perçoit que l'original) et les peuple de ses fantômes. Le tout fait un gros livre de contes qu'il donne chez Stock sous le titre de l'Hérésiarque et Compagnie. Le succès est tel qu'il l'a pressenti lui-même quand il se fait dire par le passant de Prague « Allons, riez ! ne craignez ni l'avenir, ni la mort. On n'est jamais sûr de mourir ; vous-même vous ne mourrez peut-être pas. »

On parle encore de « la disparition d'Honoré Subrac », aussi bien que de l'étrange « Baron d'Ormesan », quand paraît l'année suivante son premier recueil de poèmes : Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée.

Il ne semble pas que ce livre soit celui qu'attendaient ses amis. Quand on a été bercé par La chanson du mal-aimé on se contente mal en effet d'un romantisme attardé et très peu des roueries du symbolisme à son déclin.

Si l'attention se fixe cette année-là sur Apollinaire c'est qu'il vient de se passer une chose tout-à-fait indépendante de la volonté du poète : on a volé la Joconde. Or il est établi par rapport de police que le sieur Wilhelm de Kostrowitski a hébergé chez lui, et s'est fait ainsi complice, un belge du nom de Guy Piernet présumé coupable du vol. Le 7 septembre on arrête Guillaume qui est aussitôt incarcéré à la Santé. Alors commencent pour lui ces heures de captivité que connurent en d’autres temps Marot, Villon, Chénier et son cher Verlaine.

Comme l'auteur de Sagesse, Apollinaire écoute au loin tinter les heures

« Que lentement passent les heures

Comme passe un enterrement

Tu pleureras l'heure où tu pleures

Qui passera trop vitement

Comme passent toutes les heures. »

Mais le poète goûte peu la plaisanterie ; la cellule n'est pas à la mesure de son grand corps et il est bien près de sangloter comme autrefois :

« Mon beau navire ô ma mémoire

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire. »

Heureusement, grâce au dévouement de ses amis, il comparaît six jours plus tard devant le juge d’instruction et est acquitté au bénéfice du doute. Il ne reste de l'aventure que le fade relent d’une publicité dirigée par les sots et les ennemis du poète, et une certaine amertume dans le cœur de Guillaume.

Toutefois cette publicité a eu le mérite de savoir à Apollinaire et à ses frères d'armes d’où venait le danger. Afin de reprendre, comme on dit, l'initiative des opérations, on décide de fonder une nouvelle revue de combat poétique : Les soirées de Paris. Apollinaire se charge de la défense de l'art cubiste et en donne cette définition : « création de nouvelles illusions ». « En effet, dit-il, tout ce que nous ressentons n'est qu'illusion et le propre de l'artiste est de modifier les illusions du public dans le sens de leur création. »

Mais les soirées de Paris se passent la plupart du temps ailleurs que dans les bureaux de la revue et il faudrait pouvoir demander aux bistrots de Montmartre et du Quartier de nous retracer les itinéraires du poète.

Au fond des verres de gin, dans les bolées du père Frédé, les nuits coulent lentement. Apollinaire ne vient-il pas de découvrir les premières publications de Fantômas et n'a-t-il pas entrepris de faire partager à ses amis les émotions du policier Juve et du journaliste Fandor. Certes il n'admire pas l'œuvre de Souvestre et d'Allain comme un roman policier mais pour les inventions lyriques qui s'y trouvent telles que les fontaines chantantes, les taches lumineuses sous la Seine, etc. et qu'il ne peut pas ne pas apprécier.

Il est certain qu'un esprit curieux comme le sien est charmé de voir cette jeune actrice se chloroformer elle-même avec son vaporisateur en croyant se parfumer, ou encore d'assister Fantômas quand pour signer ses crimes celui-ci enfile comme un gant les propres mains d'un mort.

A côté de Fantômas, d'autres lectures ne sont pas moins passionnantes. « Je ne vais pas te faire un catalogue des livres que nous apportait Apollinaire, me dit Max Jacob, mais t'en donner simplement une idée : nous lisions un livre d'un Anglais collectionneur qui n'achetait des objets d'art que pour les corriger : son livre contenait la photo de l'objet avant et après. Il corrigeait aussi bien Michel-Ange que Léonard de Vinci. Je me souviens aussi d'un livre d'une dame anglaise qui énumérait tous ses amis et les raisons qu'elle avait de les aimer : Miss X fait admirablement le thé, Mistress X joue bien du piano. Il y avait plusieurs centaines de pages sur ce ton. »

On lit également les œuvres des camarades avec une certaine cruauté moqueuse, mais surtout, Apollinaire prépare au milieu des paradoxes et des jongleries ce manifeste qui fera tant de bruit dans le monde des Arts : l'Antitradition futuriste.

Depuis plusieurs mois il s'intéresse en effet à l’évolution des peintres italiens tant en France qu’en Italie.

« Il y a maintenant tant d'étrangers en France rapportera-t-il plus tard dans une nouvelle du Poète Assassiné, qu'il n'est pas sans intérêt d’étudier la sensibilité de ceux d'entre eux qui, étant nés ailleurs, sont cependant venus ici assez jeunes pour être façonnés par la petite civilisation française. Ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance, les plus vives de toutes, et enrichissent le patrimoine spirituel de leur nouvelle nation comme le chocolat et le café, par exemple, ont étendu le domaine du goût. »

Il n’est pas douteux en effet que Picasso ait rapporté de son Espagne natale la couleur acide des agrumes et la façon démoniaque des inquisiteurs de s’approprier les secrets. C'est ainsi qu'il cherchera même au moyen de la déformation, j’allais dire de l'inquisition, à représenter le monde qui lui est suggéré par une nécessité intérieure.

L’antitradition futuriste publiée à Milan s’adresse d’une façon véhémente aux adversaires de l’art nouveau, critiques, pédagogues et autres cuistres qui font profession de savoir et de faire savoir. Pour les convaincre il emploie en dernier ressort de la vieille garde qui est le seul qu’ils puissent comprendre.

Plus importants sont sans doute les propos parus dans Peintres cubistes cette même année.

« L'Art des peintres nouveaux prend l'Univers comme idéal, et c'est à cet idéal qu'on doit une nouvelle mesure de la perfection qui permet à l'artiste-peintre de donner à l'objet des proportions conformes au degré de plasticité où il souhaite l'amener. »

Ce qui confirme ce qu'il disait quelques mois auparavant : « Le peintre veut exprimer la grandeur des formes métaphysiques. »

1913 ! Et tandis que le manifeste futuriste fait miroiter ses paillettes à la lumière italienne, le Mercure de France lance sur ses presses les pages brûlantes d'Alcools.

Ce livre distillé au cours de quinze années de travail, quinze patientes années d'amour, donne à Apollinaire la première place, celle qu'il occupe depuis longtemps déjà dans le cœur de ses amis.

Malgré le succès, Apollinaire reste toujours le joyeux compagnon, le frère aîné dont Francis Carco a dans Nostalgie de Paris laissé ce portrait remarquable : « Son humeur, sa vivacité d'esprit et de langage, sa fantaisie, sa gentillesse n'ont été, que je sache, égalés par personne. Il possédait ce goût de plaire et de convaincre qu'on découvre chez certaines femmes dont c'est la grande affaire, ou chez certains prêtres qui s'en servent à des fins plus utiles peut-être mais non moins désintéressées, tant ils les ont toujours présentes devant les yeux. »

Apollinaire a besoin de l'amitié, de ces mains qui tendent leurs doigts comme « des blancs rayons de lumière. » Il lui faut « des amis en toute saison » et c'est « du plus profond de la tranchée » - comme dira Jean-Marc Bernard - qu'il faudra l'entendre les appeler :

« Où sont-ils Braque et Max Jacob

Derain aux yeux gris comme l'aube

Où sont Raynald Billy Dalize

Dont les noms se mélancolisent

Comme les pas dans une église »

Pour le moment les amis se retrouvent encore dans quelque bistrot devant un saladier de vin ou un bœuf gros sel. Guillaume, gourmand « semblable à quelque dieu hilare », ne quitte guère la fourchette et le gobelet que pour lancer une aimable plaisanterie ou pour mystifier, ce qui est plus fréquent, les curieux qui l'entourent, finissant d’ailleurs lui-même par prendre au sérieux ses propres mystifications.

Toutefois si Apollinaire goûte fort la plaisanterie, celles qui se retournent contre lui, lui sont terriblement désagréables. Il est d'une susceptibilité féminine et a une peur exagérée du ridicule, le ridicule moral j'entends. Celui dont chacun a reconnu la douceur et a pu l'éprouver, n'hésitera pas à demander réparation par les armes d'une parole trop vive ou déplacée.

Cette sensibilité presque maladive s'explique par la haute idée qu'il a de son art et de sa mission. Il a confiance en lui, en la vérité qu'il représente. Il ne veut pas qu'on puisse en douter.

« Plus tard, écrira-t-il, ceux qui étudieront l’histoire littéraire de notre temps s'étonneront que semblables aux alchimistes, des rêveurs, des poètes aient pu, sans même le prétexte d'une pierre philosophale, s'adonner à des recherches, des notations qui les mettaient en butte aux railleries de leurs contemporains, des journalistes, des snobs. Mais leurs recherches seront utiles, elles constituerons les bases d'un nouveau réalisme qui ne sera peut être pas inférieur à celui si poétique et si savant de la Grèce antique. »

Mais les jours passent et déjà l'on entend en ce début d’été de 1914 le pas traînant des hommes en route pour les casernes, la rumeur sourde des frontières.

Apollinaire, dans l'auto de son ami Rouveyre, fait un ultime voyage sur la côte de la Manche. Longtemps il se souviendra de cette randonnée nocturne où chacun se taisait parce que l'air ne pouvait plus supporter les paroles ; il se souviendra de cette dernière nuit d'avant la guerre, de ces villages traversés où les hommes se préparaient à répondre à l'appel. Lisieux, Versailles et jusqu'au souvenir d'un pneu trois fois éclaté qui ne le quitte plus :

« Le 31 du mois d'août 1914

Je partis de Deauville un peu avant minuit

Dans la petite auto de Rouveyre

Avec son chauffeur nous étions trois

Nous dîmes adieu à toute une époque. »

Pendant ce temps les Parisiens, confiants dans le destin, envahissent les cafés, dévalisent les fleuristes. De jeunes hommes enthousiastes parcourent les rues de la ville aux cris de « A Berlin ». Les gares qui sentent la poussière et le suint, les baisers à bon marché, les graves étreintes, dirigent en hâte vers l'Est leurs wagons de bétail humain, tandis que de bouche en bouche les litres de vin lourd passent comme des trompettes étincelantes.

Apollinaire est de retour et Vlaminck qui le verra le lendemain de la mobilisation déclarera : « La guerre ne le surprenait pas. - « Elle durera trois ans, me dit-il, et le mieux c'est d'être soldat. »

Du fait de sa nationalité, Guillaume Apollinaire n'est pas mobilisable. C'est donc comme volontaire qu'il partira. Il considère qu'il faut faire place nette pour une nouvelle France « à la fois jalouse de ses traditions et extrêmement audacieuse dans ce qui concerne le progrès. »

Révolutionnaire dans l'art celui qui a écrit :

« J'ai soif villes de France et d'Europe et du monde

Venez toutes couler dans ma gorge profonde. »

demande sans hésiter à participer au sacrifice général.

L'aventure est trop nouvelle pour lui : curieux de tout, il devine sous les paupières du monde de longs regards sanglants, il devine déjà les obus miaulant comme des chattes en amour, il sait que la poésie n'est pas perdue et que « le plus beau des arts » ressortira grandi de tant de nuits brûlantes.

A Nîmes où il fait ses classes, Apollinaire déclare joyeusement à ses amis : « J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. » L'amour même est incapable de le retenir ; il attend avec impatience le printemps qui le mélangera à la pourpre des frontières, caressant « le petit canon gris comme l'eau de la Seine » qui le fait encore songer à Paris, écoutant ce camarade blessé qui lui raconte les splendeurs de la nuit traversée de mitraille, inquiet des compagnons déjà partis :

« Tous les souvenirs de naguère

O mes amis partis en guerre

Jaillissent vers le firmament

Et vos regards en l'eau dormant

Meurent mélancoliquement »

Libre enfin et fier, l'artilleur Kostrowitski est envoyé sur le front en tant que canonnier-conducteur. Dans ce nouveau ciel qu'il traverse, le bras de l'officier est devenu son « étoile polaire ». Un lièvre qui détale, une jeune femme sur le seuil d'une ferme, un soldat qui passe au galop « comme un ange bleu dans la pluie grise », c'est assez pour que le poète soit heureux de vivre et d'être là. Partout les obus fleurissent en gerbes merveilleuses.

« La guerre même, dira-t-il, a augmenté le pouvoir que la poésie exerce sur moi. »

Et puis à quoi bon pleurer sur les horreurs de la guerre

« De la terre et des mers

Avant elle nous n'avions que la surface

Après elle nous aurons les abîmes

Le sous-sol et l'espace aviatique. »

Nommé brigadier en avril 1915 sa joie est rougissante comme celle d'un collégien inscrit au palmarès. Il prend part alors aux attaques de Champagne, dans ce pays où la vie est si dure et où le courage, l'entrain, le sacrifice y sont d'autant plus grands.

Longtemps il parlera à ses amis de ce petit coin de Beauséjour « qui devrait être un si charmant séjour avant la guerre ». C'est près de là, qu'un jour d'été de la même année, André Derain se trouvera en face de son village natal détruit. Il en dressera une silhouette transfigurée qui le fera plus grand, plus beau qu'auparavant, plus beau qu'au temps de son enfance et apportera une vision de ce qu'il deviendra après la guerre.

Apollinaire qui connaît ce merveilleux dessin écrira : « Il faudrait que dans tous les esprits s'accomplît le miracle patriotique de la double vue. Partout en France la guerre peut amener des changements magnifiques ; il faut les apercevoir dès aujourd'hui afin de pouvoir les réaliser ».

Pendant les longs loisirs que lui laisse son métier de soldat, Apollinaire se livre à la fabrication, des bagues, des ronds de serviette, des coupe-papiers, des vases :

« C'était un temps béni jours vagues et nuits vagues

Les marmites donnaient aux rondins des cagnats

Quelque aluminium où tu t'ingénias

A limer jusqu'au soir d'invraisemblables bagues. »

Ces bagues, il les adresse à son amie Madeleine, une jeune beauté, presqu'une enfant puisqu'elle est encore écolière, qu'il a connue au cours d'une permission à Nice alors qu'il faisait son apprentissage de soldat. A ces envois sont joints quelques vers :

« ... Aubes que chaque jour

J'admire ô hanches si blanches

Il y a le reflet de votre blancheur

Au fond de cette aluminium

Dont on fait les bagues

Dans cette zone où règne la blancheur... »

Le bureau de la compagnie fournit même à Apollinaire papier et pâte à polycopie et le poète s'empresse de tirer pour ses amis quelques exemplaires des poèmes qu'il a écrits au cours de ces derniers mois et auxquels il a donné le titre général de Case d'Armons.

Puis, celui qui a couché sur le sol, mordu par le gel et la vermine, celui qui ne sait plus la rondeur familière d'une table, l'épaule consolante d'un meuble de bois blanc, s'endort dans la douceur d'un wagon de première en marche vers ce « noble Paris seule raison qui vit encore ». C'est la première permission depuis le commencement de la guerre.

Apollinaire a besoin de soleil, d'un vrai soleil, autre que celui qui saigne sur les barbelés, dans les vitres brisées, à la pointe des arbres fracassés par les tirs. Il se souvient du frai lumineux ruisselant sur les toits de son enfance. La gare de Lyon est déserte. Il passe sur le quai. II est déjà loin vers Marseille.

A Marseille, il n'attend pas longtemps le bateau qui doit le transporter en Algérie, quelques jours seulement dont il profite pour visiter les camps anglais et pour aller jusqu'au Jas de Bouffan, à Aix, où peignit Cézanne.

A Oran, le permissionnaire se repose des tirs de barrage avec la phosphorescence des vagues. Ses yeux s'apaisent dans les couchants semblables à ces femmes voilées dont il cherche vainement à pénétrer le masque. Il s'amuse d'entendre les petites Mauresques chanter des rondes nouvelles en sautant à la corde.

« Ah ! mon Dieu ! quelle triste année !

Tout le monde mobilisé,

Y a des morts et des blessés,

Il y a même des prisonniers. »

Mais il faut bientôt songer au retour, reprendre le bateau, s'arracher aux bras de Paris comme à ceux d'une maîtresse trop soumise et retrouver les compagnons qui attendent dans le gourbi et la tranchée.

Pendant son absence, le cours de la rivière qui passait là a été modifié. Un petit village a été déplacé. Il ne s'y reconnaît plus. Le fleuve que verront désormais les observateurs ennemis est en toile peinte, de même que le village est une sorte de décor en planches.

Alors il pense avec mélancolie à ceux dont il se demande s'il les reverra, « car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité ».

Les heures d'attente imbécile reprennent paisiblement leurs cours, le poète reprend ses habitudes déjà anciennes et se murmure :

« Ah Dieu, que la guerre est jolie

Avec ses chants ses longs loisirs

Cette bague que j'ai polie

Le vent se mêle à vos soupirs. »

A Léo Larguier qu'il a connu un dimanche de mars 1915 alors qu'il déjeunait à Nîmes au petit restaurant de la Grille et qui ressemblait, dit-il, à un Victor-Hugo sans barbe et plus encore à un Balzac, il écrit

« Je suis gai, pas malade

Et comme fut Ronsard, le chef d'une brigade

Agent de liaison, je suis bien aguerri

J'ai l'air mâle et fier, j'ai même un peu maigri. »

Gai ! c'est bien vrai qu'il l'est toujours le joyeux frère en ironie de Max Jacob.

Un bon mot, une bonne histoire, il n'en faut pas davantage pour dérider cette âme simple, car on est devenu très simple depuis la guerre.

« Celui qui n'a pas vécu en hiver dans une tranchée où ça barde, ne sait pas combien la vie peut être une chose simple ».

« Celui qui n'a pas vu des musettes suspendues à un pied de cadavre pourrissant sur le parapet de la tranchée ne sait pas combien la mort est une chose simple ».

Partout c'est l'épouvantable aspect des ondulations de terrain zébrées de boyaux, l'enfer des grands entonnoirs crayeux qui furent le théâtre d'effrayants corps à corps, partout ce sont les croix, croix françaises, croix ennemies et la grande nuit qui recouvre tout.

« Le berger qui mènera plus tard paître ses moutons sur ces crêtes qui furent les volcans de cette grande guerre se baissera parfois pour ramasser quelques débris d'obus ou quelques fragments de cuir et regardera curieusement ces débris informes de notre époque ».

Il y a aussi, « dressé comme un lys », le buste de son amour, de cette Madeleine dont les yeux sont comme des sources fraîches et les seins deux colombes prêtes à s'envoler.

Dans la neige et le sang, dans la boue, c'est à elle qu'il songe toujours, sans tristesse, comme à une terre depuis longtemps promise. L'amour lui fait supporter les pires des privations, les jours sans pain, sans lettres amies, les nuits d'attaque traversées d' « obus couleur de lune ». Tout est prétexte à se souvenir des anciennes étreintes dans ce corps à corps effrayant et aveugle avec la mort. Le poète dira : « l'amour a remué ma vie comme on remue la terre dans la zone des armées ».

Mais est-ce bien Madeleine qui lui commande de se livrer avec une si totale soumission, d'aller au-devant du danger avec cette désinvolture qui n'appartient qu'aux gentilshommes et aux héros ? A cet écrivain mobilisé dans un bureau de l'armée, qui refusait de faire des écritures sous prétexte qu'il ne voulait pas donner à l'armée des autographes qu'on aurait pu vendre plus tard, Apollinaire donne une réponse de pleine poitrine. Il est celui qui est offert.

Combien de fois pour faire plaisir aux camarades est-il allé par ces matins d'avril bourgeonnant de rosée à la cueillette des escargots entre les lignes !

Certes, ce n'est pas la France qui lui commande de s'exposer bêtement à la fantaisie meurtrière de l'ennemi, mais plutôt son humeur buissonnière, vagabonde et ce goût de l'aventure poussé à l'extrême, peut-être le souci qu'il a toujours eu d'étonner.

Comme ce héros de Remarque, il se ferait ter pour avoir voulu rapporter un papillon à Madeleine.

Malgré l'amour, malgré la guerre, malgré le froid et dans des conditions de confort que seuls connaissent ceux qui ont dormi sur la couche limoneuse des tranchées, Apollinaire à la lueur d'une pâle flamme qui sent le bœuf rance et l’ennui, continue ses chroniques du Mercure de France.

« Il faut, dit-il, que la guerre aboutisse non seulement au triomphe d'une idée ou d'un Système qui est celui du droit et de la justice, mais qu'elle aille jusqu'au triomphe des revendications qui existaient avant cette lutte gigantesque et, celles qui sont nées tandis qu'elle se déroule ».

Ces revendications ne sont pas dans son esprit, uniquement politiques, mais se posent également pour les problèmes de l'art, et il faut voir avec quelle belle encre il prend la défense de ses amis, c'est-à-dire la défense de la poésie et de la peinture.

Lui-même dans son abri-caverne a repris, le plus souvent sous forme de Calligrammes, ses patientes recherches.

« Ecris un mot si tu l'oses,

Les points d'impacts dans mon âme toujours en guerre. »

Et la guerre continue.

Apollinaire est un peu jaloux de la vie du fantassin. Le tac tac de la mitrailleuse rythmerait mieux son cœur et le temps. Dans cette attente de la mort il se fait un peu l'effet d'un embusqué, il rougit lorsque la France lui parle. Alors son parti est pris. Il demande à permuter dans l'infanterie. Cette joie lui est enfin donnée.

Courte joie ! Le 17 mars 1916 alors qu'il lit dans la tranchée un numéro du Mercure de France que le vaguemestre vient de lui apporter, un éclat d'obus de gros calibre le frappe à la tête d'où il sort « comme un sang pur une Minerve triomphale ».

« Une belle Minerve est l'enfant de ma tête

Une étoile de sang me couronne à jamais

La raison est au fond et le ciel est au faîte

Du chef où dès longtemps Déesse tu t'armais. »

Le blessé est aussitôt dirigé sur le Val de Grâce où il est trépané.

« Instamment, jour par jour, avec sang-froid, rapporte André Rouveyre, il informe Madeleine. II l'apaise, la rassure. »

Mais bientôt la menace de paralysie partielle nécessite une nouvelle opération. Il est évacué sur Paris et trépané à nouveau à la villa Molière.

Dans son délire, il revoit « la splendeur des obus éclatés, le regard éveillé des guetteurs épuisés de fatigue ; l'infirmier donnant à boire au blessé ; le maréchal-des-logis attendant avec impatience la lettre de son amie ; le chef de section prenant le quart dans la nuit couverte de neige ».

Enfin le poète ressuscité, la tête encore bandée, peut faire quelques pas dans le jardin au bras de ses amis.

Il se renseigne sur les absents qui combattent toujours à l'Est et sur ceux qui combattent « aux frontières de l'illimité et de l'avenir » : les poètes.

Il n'a pas perdu sa verdeur d'esprit et la blague vient encore comme une fleur à ses lèvres. Toutefois, il se montre plus impatient, impressionnable, irascible et la mémoire qu'il avait prodigieuse commence à le quitter. Madeleine qu'il a tant aimée se confond déjà avec cette blessure qui se referme.

Il a beau dire qu'il faut se souvenir de cette guerre invétérée, qu'il n'y a pas moyen de s'en défendre, que chaque fois qu'il croit avoir échappé à cette hantise elle le reprend avec une douceur toujours croissante, on sent bien que quelque chose de terrible s'est abattu sur lui et l'a marqué à jamais.

A l'hôpital, où il reste encore quelque temps, Picasso vient lui rendre visite ; il apporte ses crayons, ses pastels et trace de sa « tête étoilée » un portrait remarquable. Cela donne au poète le désir de s'aventurer dans le dessin, de rechercher par le graphique la forme mystérieuse de son devenir. Aux conseils de l'ami vient se joindre sa haute conception de l'art et c'est un nouveau témoignage de beauté et de probité qu'il nous laisse.

Enfin les portes s'ouvrent sur cet oiseau sans ailes. Comme un aveugle, il tâte de sa canne les pavés. II s'attend à les voir s'enfoncer sous ses pas comme la boue des tranchées. Ecœuré par toutes les figures jeunes qu'il rencontre, il songe déjà à remonter au front.

C'est l'époque où il entreprend d'achever son drame surréaliste commencé en 1903. Et puisqu' « ils ont même assassiné les constellations, il est grand temps de rallumer les étoiles ».

La rédaction de la préface et du prologue des Mamelles de Thirésias l'occupe donc un moment. Il tient à faire savoir par cette préface l'idée originale qu'il se fait de l'art théâtral et pour tenter sinon une rénovation, du moins un effort personnel, il a pensé qu'il fallait « revenir à la nature même, mais sans l'imiter à la manière des philosophes ».

Sa pièce une fois jouée, il s'en désintéresse. Mais comme toute inactivité lui pèse, il se décide à rechercher sur ses carnets de route, dans les feuillets épars, les poèmes susceptibles d'être publiés. Il envisage déjà de réunir sous le titre de Calligrammes ceux de Case d'Armons, les vers plus anciens d'Ondes et d'Etendards, Lueurs des tirs, Obus couleur de lune et les pages encore rouges du sang de sa Tête étoilée.

Au milieu de ce travail une nouvelle lui apprend qu'il n'est pas encore réformé et qu'il doit se mettre à nouveau à la disposition des autorités militaires.

Affecté d'abord à la Maison de la Presse, puis à la Censure, il est définitivement installé au Ministère des Colonies. Comme ses activités n'y sont pas débordantes, il entre en même temps à Paris-Midi où il doit traduire les journaux anglais. Le goût de la mystification semble lui revenir. Souvent il s'amuse à inventer de toutes pièces des communiqués qu'il date le plus sérieusement du monde de la capitale des brumes, ce qui fait dire à André Billy qu' « il n'y a pas de meilleure façon d'influencer les événements ».

Alors une dernière fois l'amour ouvre ses ailes. Il y a Jacqueline cette « adorable rousse » qu'il a connu à la clinique Molière, alors qu'elle y tenait l'emploi d'infirmière et qu'il épouse le 2 mai 1918.

« Ne sors plus de chez moi diamant qui parlais

Dors doucement tu es chez toi tout t'appartient

Mon lit ma lampe et mon casque troué. »

Oui ! Tout lui appartient, sauf peut-être la vie du poète qu'il sent lui-même glisser entre ses doigts. Sa nature de blond géant du Nord a supporté difficilement les opérations successives et tout le sang perdu ne se renouvelle pas assez vite pour défendre son corps contre les attaques de la grippe espagnole.

Au début de novembre il est obligé de s'aliter. Huit jours de lente agonie au cours desquels Jacqueline essaie vainement de le disputer à la mort ; et celui qui n'est plus depuis mars 1916 que le poète ressuscité, le 9 novembre, vers 6 heures du soir s'en va doucement dans la nuit.

« J'ai vu et veillé avec sa jeune femme Jacqueline, quelques amis, raconte Jacques Dyssord, le poète d'Alcools sur son lit de mort en son pigeonnier du boulevard Saint-Germain. Il tenait un crucifix dans ses mains et une peinture galante était accrochée au chevet de son lit. Il ne paraissait pas reposer, mais guetter plutôt. Il était sur ses gardes. Ce grand secret, il allait le connaître, lui qui, pour se divertir, eût recréé le monde ».

Le 11 novembre 1918, tandis que la France tout entière pavoise, comme elle pavoisait déjà le 13 juillet 1909 pour le mariage d'André Salmon, tandis que les cloches sonnent à la volée et qu'au bord du jet d'eau, la colombe poignardée sent rebattre son cœur, Guillaume Apollinaire prend rendez-vous avec la gloire.

Ceux qui l'ont conduit au Père Lachaise savent bien que ce jour-là ce n'est pas seulement le poète Apollinaire qu'on enterre, mais toute une jeunesse. Au passage du convoi, la foule qui célèbre l'armistice aux cris de « A bas Guillaume ! » a l'air de blasphémer.

Blasphèment certainement ceux qui trouvent qu'Apollinaire est mort à temps, que ce poète d'exception muré à trente-huit ans eût été incapable de se renouveler davantage. Max Jacob leur répond en parlant gravement du Siècle d'Apollinaire.

Chapitre 2 - Du classicisme au cubisme, ou le Flâneur des deux rives

Je ne sais pas si je l'ai dit au début de cet ouvrage, mais il faut avoir vingt ans pour parler d'Apollinaire. Passé cet âge on ne peut plus guère que l'aimer sans rien en dire, ou bien discuter son œuvre, ce qui est encore une façon de rien dire. Croyez-moi, la critique ne fait rien à l'amour. On ne fera jamais aimer une femme, on ne l'avilira jamais complètement en la déshabillant ou en la couvrant de toutes ses caresses, de toute sa haine. Une œuvre ne se jauge pas, ne se pèse pas, ne s'immatricule pas. La poésie en particulier ne passera jamais par les conseils de révision. Aussi je m'excuse de toutes mes maladresses, celles que j'ai pu faire en essayant de vous donner un visage parleur d'Apollinaire, en le tuant au milieu de ses amis dont il aimait la parole et le rire, parmi ces femmes tant de fois évoquées et jusque dans cette tranchée ou l'étoile le marqua de son rouge poinçon. Maintenant il s'agit de l'œuvre de cette arche frissonnante de lumière, et si j'éveille sa faune, c’est encore à l'homme qu'il faut rendre des comptes. Il me semble que j'ai connu Apollinaire, que nous nous sommes déjà rencontrés, peut-être dans un « caveau maudit », peut-être au bord de la Seine, certainement pas sur ces tréteaux qui sentent la brocante et l'exercice forain où parade une partie des poètes d'aujourd'hui. Quand j'ouvre Alcools ou Calligrammes, ou même Le Poète assassiné, c'est comme si Guillaume et moi nous descendions au jardin, sous une tonnelle pleine de bocks et de pipes fraîches, parler d'un ami, d'une heure perdue, d'une fumée et de tout ce qui fait la présence. |

Jaquette de l'édition Rougerie de 1981

|

Je lis Apollinaire, comme le veut pour lui-même Max Jacob dans la préface de son Cornet à dés, non pas longtemps, mais souvent. Je l'appréhende au moment où il s'y attend le moins et son vers se prolonge de longues heures en moi.

Il y a des rues interdites où il est impossible de ne pas pénétrer, des chambres d'hôtels pleines de crimes, pleines de fleurs qui chantent et de belles jeunes filles prisonnières des rameaux, des colombes, des balles dont on entend le fredon sous les treilles dans une petit village de l'arrière. C'est à tout cela que je pense en lisant Apollinaire. Je pense à bien d'autres choses encore, à l'étonnement des générations futures devant cette somme de beautés, devant cette haute stature dont on ne peut dire si elle est celle d'un dieu, d'un héros ou d'un homme.

Les premiers poèmes qu'on possède d'Apollinaire datent de 1895, de cet âge mouvant et émouvant où le corps commence à supporter tout le poids de ses liens terrestres, où les mains élèvent jalousement pour un cœur leur bûcher.

A vingt ans, Apollinaire ne diffère pas des adolescents dont la puberté s'est formée au hasard des livres ; sentimental, mais déjà avec cette réserve mélancolique qui n'appartient qu'à lui !

« Chaque fleur qui se fane

C'est un amour qui meurt. »

J'aurais aimé connaître cette charmante Linda, princesse changée en trésor qui ne retrouvera sa forme humaine qu'au jour où un poète faisant fi de cet or la sauvera.

Dans une carte postale adressée le 24 juin 1901, son jeune ami a trouvé pour elle les premiers accents de La chanson du mal aimé.

« Moi qui sais des lais pour les reines

Et des chansons pour les sirènes. »

Quelques jours après, il lui écrit

« Lorsque grâce au printemps vous ne serez plus belle

Vieillotte, grasse ou maigre avec des yeux méchants

Mère Gigogne grave en qui rien ne rappelle

La fille aux traits d'Infante immortelle en mes chants. »

Et pour en finir avec cette liaison uniquement spirituelle sans doute

« Tous les dons sont impurs et les royaux sont tristes

Et l'amour est maudit pour ce qu'il peut donner

Il n'y a pas encore de cadeaux anarchistes. »

Non pas encore ! Ceux-là viendront plus tard, au temps de la « Raison ardente » ; pour le moment Apollinaire se contente de recueillir et d'adapter aux nécessités quotidiennes l'héritage encombrant du passé.

Ses vers de la vingt-et-unième année sont significatifs. Comment ne pas reconnaître dans ses Dicts d'amour à Linda la voix nostalgique et prenante du malheureux Villon, le désenchantement de Ronsard et de tous les romantiques et déjà la joaillerie triste du professeur Mallarmé.

S'il en est qui croient encore à la réincarnation des âmes, il faut dire que celle de Villon s'est retrouvée en Apollinaire, mais singulièrement décantée, lavée de ses sanies, de ses turpitudes et comme agrandie par une douleur plus vaste.

Je m'imagine le jeune Kostrowitski dans la petite chambre du chapelain de Saint-Benoist le Bétourné, transformée en cellule au collège de Monaco et lisant par-dessus l'épaule du jeune François

« Hé Dieu ! si j'eusse estudié

Au temps de ma jeunesse folle,

Et à bonne mœurs dédié,

J'eusse maison et couche molle. »

Déjà chantent dans sa tête ces vers de Vitam impendere amori :

« O ma jeunesse abandonnée

Comme une guirlande fanée

Voici que s'en vient la saison

Des regrets et de la raison. »

Jehan Le Loup, Régnier de Montigny, Salmon, Billy, La Pomme de Pin, le Soleil d'Or, tous ces noms se rejoignent à travers les siècles. L'ombre du maigre escholier a bien un peu engraissé, mais c'est toujours une ombre dans les ruelles sans joie de Paris, à la recherche de sa lumière.

Villon demandait :

« La royne Blanche comme lis

Qui chantait à voix de seraine,

Berte au grant pie, Bietris, Allis

Haremburgis qui tint le Maine

Et Jehanne, la bonne Lorraine

Qu'Englois brûlèrent à Rouan

Où sont ilz, où, Vierge souveraine ?

Mais où sont les neiges d'antan. »

Près de quatre siècles et demi plus tard, alors a tout abandonné, pour la plus illusoire des aventures, Guillaume Apollinaire s'écrit à son tour :

« Douces figures poignardées

Chères lèvres fleuries Mia Mareye Yette Lorie

Annie et toi Marie

Où êtes-vous ô jeunes filles

Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie

Cette colombe s'extasie. »

Il n'est pas douteux qu'il y ait là, sinon une réincarnation, du moins une rencontre de deux âmes éprises de la même beauté neigeuse, du même amour vagabond.

Rechercher dans l'œuvre d'Apollinaire l'influence de Villon ferait la joie d'un critique besogneux. Vous le verriez battre les mains à tel passage de La Chanson du mal aimé, ou se frapper le front en lisant

« Soldats passés où sont les guerres

Où sont les guerres d'autrefois. »

Mais c'est méconnaître l'esprit apollinarien que de le croire incapable, même dans ses écrits de jeunesse, de dépasser singulièrement le cercle des influences.

A vingt-deux ans, il a déjà conscience de son devenir poétique et quand il parle de son œuvre future, il dit .

« Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même

Je te crée à jamais pour qu'après mon départ

Tu transmettes mon nom aux hommes en retard. »

Alors à quoi bon lui reprocher d'avoir aux premiers jours demandé à l'amant d'Hélène des recettes contre la douleur, et si dans l'Épithalame il débute une invitation à l'amour par « ô enfant, ô sueur », pourquoi lui appliquer aussitôt le masque de Baudelaire sur le visage.

Certes, Apollinaire n'a pas traversé les livres, malfaisants comme les buissons, sans en rapporter quelques égratignures. Le sang noir des romantiques éclairci par les symbolistes a servi pendant un certain temps de fond de teint à ses tableaux.

Mais ne perdons pas de vue l'esprit mystificateur du poète et contentons-nous de sourire quand il écrit

« Mes rêveuses pensées pieds nus vont en soirée. »

A la même époque Saint-Matorel ne s'inquiète-t-il pas du « cortège brillant de (ses) défunts écrits ».

Plus importante que ces influences passagères, - je parle ici de celles de Hugo, de Rimbaud, de Mallarmé et même de Corbière et de Laforgue - et puisqu'il faut avec le parrain Villon trouver une marraine à Guillaume, adressons-nous au cher Verlaine, il en sera content.

Lorsqu'en septembre 1911, Apollinaire est inculpé dans l'affaire de la Joconde et incarcéré à la Santé, le souvenir du pauvre Lélian à Mons le poursuit tristement et tandis qu'il regarde par-dessus le toit le ciel « si bleu, si calme » il se prend à murmurer

« J'écoute les bruits de la ville

Et prisonnier sans horizon

Je ne vois rien qu'un ciel hostile

Et les murs nus de ma prison. »

ou bien c'est au Crépuscule,

« dans un grand arc solitaire et glacé », les masques chers à Verlaine

« Sur les tréteaux l'arlequin blême

Salue d'abord les spectateurs

Des sorciers venus de Bohême

Quelques fées et les enchanteurs. »

Automne malade venu après l'admirable poème de Laforgue s'achève sur la musique des « sanglots longs des violons ».

« Les feuilles

Qu'on foule

Un train

Qui roule

La vie S'écoule. »

Mais c'est bien plus une nécessité physique de chanter qu'un emprunt malhonnête et ce serait mal d'en vouloir à Apollinaire d'avoir eu pour l'automne des sanglots dans la voix.

Dans son œuvre en prose, Apollinaire s'est sans aucun doute souvenu des leçons d'Edgar Poe et des romantiques allemands. Nous verrons comment des nouvelles telles que Le Matelot d'Amsterdam et surtout Que-vlo-ve ? se situent dans ce climat de la rue Morgue si magistralement évoqué par l'auteur des Histoires extraordinaires.

Les faits divers, les publications dans le genre de Nick Carter, ne sont pas sans retenir l'attention du poète et il s'en souviendra : jusqu'à l'étrange aventure de Paul-Louis Courier survenue une nuit en Calabre qui lui donnera la trame de son conte de l'Hérésiarque, la lèpre ou comment le baron d'Ormesan craignit de contracter cette terrible maladie en apprenant l'italien (lèpre dans le langage des Toscans signifie en effet lièvre).

Sur un plan qui embrasse à la fois la vie, l'œuvre poétique, le roman et la nouvelle, Apollinaire devient le successeur de Rabelais et de l'illustre Jarry. Est-ce l'Ermite qui parle ici ou l'heureux bénéficiaire de la cure de Meudon,

« Seigneur que t'ai-je fait

Vois je suis unicorne

Pourtant malgré son bel effroi concupiscent

Comme un poupon chéri mon sexe est innocent

D'être anxieux seul et debout comme une borne. »

A côté de ces influences tremblotantes comme des feux follets, il y a la grande influence d'Apollinaire lui-même, cette self-influence toujours dirigée vers une plus haute lumière.

Né à Rome, à lui seul Rémus et Romulus, une louve aux innombrables mamelles l'a nourri. Aux pays froids qui dérivent dans sa mémoire sont venus s'ajouter les décors de pierres brûlantes et de marbres d'une civilisation gréco-latine révélée, par un Dieu « circulaire et bon ».

Rien d'étonnant alors qu'Apollinaire ait eu, pour ainsi dire à son insu, le goût de l'angle droit, de l'ordre artistique, de la verticale. On peut même dire que rien ne fut davantage ordonné que son désordre apparent. Et c'est en cela qu'il rejoint les grands classiques.

Certains esprits, aussi prompts que définitifs dans leurs jugements, ont voulu voir entre les poèmes d'Alcools et ceux de Calligrammes une cassure très nette, comme si la guerre avait creusé sa tranchée dans l'œuvre même du poète. Il n'est pas douteux, en effet, que la grande aventure ait apporté au poète une connaissance nouvelle des hommes et des choses, une géométrie plus immédiatement nécessaire. Mais si l'on gratte tant soit peu le vernis des mots nouveaux, il n'est pas difficile de retrouver la profonde et grave résonance des premiers âges.

« En rentrant à Auteuil j'entends une voix

Qui chantait gravement se taisant quelquefois

Pour que parvint aussi sur les bords de la Seine

La plainte d'autres voix limpides et lointaines. »

Sur les ailes de son lyrisme Apollinaire traverse les siècles à la rencontre de son image, de son amour. La trouvera-t-il jamais cette image torturée par les démons de la nuit, par les hautes flammes du sang qui la brûlent sans cesse? Comme Villon, comme Lamartine, comme les grands, le temps qui fuit le désespère :

« Tandis que nous n'y sommes pas

Que de filles deviennent belles

Voici l'hiver et pas à pas

Leur beauté s'éloignera d'elles. »

S'il était seulement sûr de trouver Dieu, les dieux, de pénétrer les secrets de cette Nature que Vigny connaît « trop bien pour n'en pas avoir peur ». Hélas !

« Beaucoup de ces Dieux ont péri

C'est sur eux que pleurent les saules

Le grand Pan l'amour Jésus-Christ

Sont bien morts et les chats miaulent

Dans la cour je pleure à Paris. »

Celui qui est resté toujours jeune, jeune comme le vent de mer, ne peut se résoudre à vieillir et il a beau demander à Marie : « Quand donc finira la semaine ? » il serre plus fort les poings comme s'il voulait retenir les liens des jours qui se défont.

« Où sont ces têtes que j'avais

Où est le Dieu de ma jeunesse

L'amour est devenu mauvais

Qu'au brasier les flammes renaissent

Mon âme au soleil se dévêt. »

Je pense en transcrivant ces vers aux honnêtes gens qui se complaisent à voir dans Apollinaire un solide garçon, jouisseur incapable de se prendre au sérieux, même dans la douleur. Villon qui riait en pleurs apercevait lui aussi à travers ses larmes la croix tragique de la potence et les « cadavres de (ses) jours ».

Croyez-vous que ce soit avec un prétentieux souci d'étonner et la désinvolture d'une âme légère qu'on écrit

« Tu es à Paris chez le juge d'instruction

Comme un criminel on te met en état d'arrestation

Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages

Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge

Tu as souffert de l'amour à vingt et à trente ans

J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps

Tu n'oses plus regarder tes mains et à tous moments je voudrais sangloter

Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a épouvanté. »

Qui de nous serait capable d'une si émouvante confession publique, si dénuée de littérature, d'emphase et de « donner à voir ». Il y a des mots destinés aussi bien aux hommes qu'à Dieu et qui bouleversent le cœur comme une page de la vie des Saints.

« Jeunesse, adieu jasmin du temps. »

Quand il tente d'échapper à cette hantise, Apollinaire, semblable en cela à tous les grands poètes, se réfugie chez Dieu.

Déjà dans la chapelle du collège de Monaco il venait demander au Seigneur cet amour dont sa mère n'avait pas su assez chaudement l'entourer. Le Christ ?

« C'est le beau lys que tous nous cultivons

C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent

C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mère

C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières

C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité

C'est l'étoile à six branches

C'est Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche. »

Dans les contes de l'Hérésiarque on peut voir à quel point Apollinaire a l'esprit occupé de la présence de Dieu.

« Ils étaient trois hommes

Sur le Golgotha

De même qu'au ciel

Ils sont en Trinité. »

D'après lui la Trinité se fit homme et il y eût trois incarnations. Le Christ qui mourut entre les larrons était le Verbe et, l'étant, fut le législateur, le larron de gauche était le Saint-Esprit, autrement dit l'éternel amour, celui de droite était tout simplement Dieu le père.

Quand il songe à un secours possible, c'est toujours à Dieu qu'il s'adresse parce que

« La religion est restée toute neuve la religion

Est restée simple comme les hangars de Port Aviation. »

Devant la douleur il est comme ces femmes « qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico ».

Parfois, surtout pendant ces heures de guet aux créneaux des tranchées alors que :

« Dans le ciel à peine bleuté

Une canonnade éclatante

Se fane avant d'avoir été »

Le poète commence à douter de l'infinie miséricorde de Dieu et s'écrie

« Le Christ n'est donc venu qu'en vain parmi les hommes

Si des fleuves de sang limitent les royaumes... »

C'est un mince filet de sang qui en mars 1916 limitera son amour pour la France, pour cette France qu'il n'a cessé de chérir et de servir et dont Paris tout entier personnifie la grâce un peu féminine.

« Les raisins de nos vignes on les a vendangés

Et ces grappes de morts dont les grains allongés

Ont la saveur du sang de la terre et du sel

Les voici pour ta soif ô Paris

Chénier, Hugo, Péguy, Apollinaire !

O France

Nous nous pâmons de volupté

A ton cou penché vers l'Est. »

Reprenant les thèmes éternels, mais les recréant à son usage, Guillaume Apollinaire va faire de l'amour la trame légère de toute sa poésie. Jeunesse, religion, patrie, forces obscures, tout lui sera prétexte à amour et surtout la femme dont il sait qu'il est l'amant depuis toujours.