|

Cadou, les peintres et le Pays de Châteaubriant,

par Yves Cosson

Professeur honoraire à l'Université de Nantes, poète. |

(Retour au sommaire archives)

Aux Marches de Bretagne, au cœur du Bocage, Châteaubriant, pompeusement nommée « Capitale du Pays de la Mée ? » (contraction de « moitié » aux limites de passage entre Bretagne, Maine et Anjou) vit au rythme des saisons, s'anime le mercredi, jour de marché, (un peu plus de dix mille habitants) offre aux touristes deux attraits : un château médiéval et Renaissance, et l'église romane de Béré. À cinq kilomètres, près de la route de Saint-Nazaire, un tout petit bourg serré autour de son église sans clocher : Louisfert, quelque six cents âmes. Voilà pour le décor.

Dans les années 1938 s'installe à Châteaubriant une grande famille, de souche aristocratique, les Trévédy. Le père a été nommé juge au Tribunal. C'est lui que désigne l'intitulé d'un poème de Cadou « Le Jardin du Juge » 1

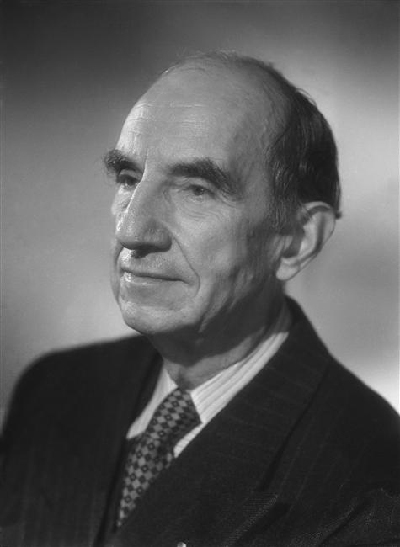

Un fils, Yves, « fait les Beaux-Arts » à Paris. Quand il déambule dans les rues, il fait sensation. C'est un artiste. Il est beau. Il a un superbe collier de barbe. Né à Rennes en 1916, il sera élève de l'École Nationale des Arts Décoratifs, puis de l'École Nationale des Beaux-Arts à Paris : la consécration vient, rapide. Il est Premier Grand Prix de Rome de Peinture en 1943. Sa première exposition parisienne est triomphale. Sacha Guitry le parraine. Il possédera trente toiles du jeune peintre. En 1949, Trévédy obtient le Prix de la Casa Velasquez à Madrid ; en 1950, le Prix de la Fondation Rothschild de Londres. Parallèlement à sa carrière de peintre, il sera professeur de dessin à Polytechnique.

Il m'écrivit un jour : « J'ai toujours dessiné. Mon enfance et mon adolescence s'épanouirent dans un climat familial où l'art pictural était prisé et vénéré. Ma famille comptait des artistes et des écrivains de valeur. »

Pour le situer, ajoutons sa passion pour la musique : son dieu était Mozart. En peinture, ses maîtres furent initialement Bonnard et Vuillard, et, pour l'art religieux, il faut citer Maurice Denis.

À sa mort, en 1986, André Lenormand écrivait dans l'Éclaireur, hebdomadaire de Châteaubriant : « Oui, c'était bien un seigneur, il avait le panache, la parole, d'énormes qualités de cœur. Tous les grands personnages de l'époque le recevaient. »

Apparition d'un second personnage : Guy Bigot, alors Lorientais. Chassé de sa ville par les bombardements, il débarque réfugié à Châteaubriant, sans doute en 1942. Il ouvre, 1 rue Pasteur, une boutique de photographe. Il exposera régulièrement au Salon d'Automne et à la Nationale. En 1947, il obtient une Bourse de voyage, second Prix National (le premier étant attribué à Francis Gruber). À Nantes, il exposera à la Galerie Bourlaouën en 1947, 1951, 1958, 1961, 1964. En 1949, accrochage chez Denise René et Prix Hallmark. Fin août 1949, il regagne Lorient. Cadou l'aide à déménager. Le transporteur le ramène à Louisfert. Événement qui sera à la source du poème : « La route de Lorient passe par Louisfert » (in Les Biens de ce monde, PVE, p. 335).

Bigot est né à Vitré en 1918. Il monte à Paris, suit des cours à l'Académie de Montmartre et à la Grande Chaumière (son professeur et maître est 0. Friesz). Il quittera définitivement Lorient en 1959 et se fixera à Mennecy. Il vient d'y mourir. La ville de Nantes lui avait rendu un grand hommage au Musée des Beaux-Arts en 1975, (voir Catalogue : textes de René Guy Cadou, Paul Chaulot, André Salmon, Jean Bou-hier, Luc Bérimont, Sylvain Chiffoleau, Yves Cosson, Edmond Humeau, Michel Manoll, Jean Rousselot, Yves Trévédy et plusieurs autres poètes).

Hélène Cadou écrit alors:

À Guy Bigot, notre frère

Un instant la neige souvenir

Homme démantelé

Devant la porte

Avec la joie

Qui piège

L'Aubier

Couteau sous l'écorce

À vif

L'hiver en travail

Détruire

Pour cet espace bleu

À perdre cœur. 2

Yves Trévédy et Guy Bigot se sont sûrement rencontrés dans les rues de Châteaubriant, sans doute, par l'entremise d'Arsène Brémont, le Conservateur du Musée.

Paraît un troisième personnage. Il n'est pas peintre, mais sculpteur : Jean Fréour. Né à Nantes en 1919, il voyagera beaucoup. Son père était « dans les chemins de fer ». Tanger, Fès, Meknès. Et le Lycée Clemenceau « où il côtoie Cadou, sans bien le connaître », puis le Lycée de Bordeaux. Ses parents s'opposent d'abord à sa vocation puis se résignent. Il entre à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux en 1936. En 1939, il obtient, par concours, une bourse pour l'École des Beaux-Arts de Paris. Il se retrouve dans l'atelier de Henri Bouchard. Quelques mois plus tard, il quitte Paris et s'installe à Issé chez ses grands-parents. Il travaille surtout à des œuvres religieuses. Sa première exposition date de 1942 chez Mignon-Massart (Nantes). Il m'a dit avoir connu Trévédy, vers 1938, à l'une de ses premières expositions à Bordeaux.

Il m'écrivit : « J'ai trouvé à Châteaubriant une ambiance que je n'ai connue nulle part ailleurs. Il est vrai que c'était « l'occupation » et que nous n'avions pas grand-chose d'autre que l'amitié... » Il allait souvent d'Issé à Châteaubriant à pied, et à Louisfert quand Cadou y arriva en octobre 1945.

Il m'écrivit encore ceci : « Un jour de certificat d'études à Issé, sans doute en 1947, Cadou était venu me voir alors que je cassais des modèles en plâtre ; il devait sauver in extremis une tête de Christ que j'ai toujours vue ensuite accrochée au-dessus de sa cheminée, au premier étage, à côté du Coq de Max Jacob. »

Fréour réalisera le buste d'Hélène en 1948.

À la mort de Cadou, on l'appela pour qu'il fît le masque mortuaire. Il en fut incapable, tant sa peine était grande. Il moula la main droite. De René, il fit deux stèles, l'une sur la maison d'école de Louisfert, l'autre dans un square de Bourgneuf-en-Retz.

Le quatrième personnage se nomme André Lenormand. Né en 1901 à Paimboeuf, il est, au moment de la guerre, comptable à Lorient. Lui aussi est chassé par les bombardements et se retrouve à Nantes et Paimboeuf en 1942, avec sa famille. Sans doute, connaissait-il Bigot à Lorient. Toujours est-il qu'il le retrouve à Châteaubriant. Autodidacte, il expose ses premières toiles à la Nationale en 1943. L'une d'entre elles sera accrochée dans la chambre de Cadou. Elle a nom La cabane.

Dessinateur né, il devient, dans les années 1945, dessinateur de presse à Ouest France, sous le nom de Len, s'affirmant grand caricaturiste. Dans le même quotidien, il tient une rubrique de critique d'art. Il meurt à Nantes en 1993.

Son œuvre plastique est présentée, pendant des décennies, à la Galerie Katia Granoff à Paris. La ville de Nantes lui a consacré une exposition au Musée des Beaux-Arts en 1974. Au catalogue figurent une prose liminaire et le poème de Cadou intitulé « Peinture ». (PVE, p. 375) 3.

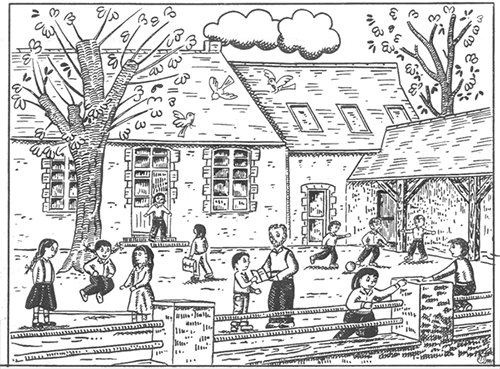

En octobre 1945, Cadou est nommé à Louisfert, instituteur adjoint, titularisé, alors qu'il vient de faire huit postes, comme suppléant dans le département. Louisfert, c'est un village avec sa place, son église, sa bascule, ses cafés, son épicerie où l'on vend de tout, et au bout, vers la Forêt Pavée, sa Maison d'École (le directeur en est Jean Autret). C'est la vie simple avec ses gens, de Jules Gadessaude, « l'amoulageur », à Francis Caridel, le cafetier, épicier, secrétaire de Mairie. Louisfert sera la vie du maître d'école en sabots et en pèlerine, avec la kyrielle de copains de tout poil, « Les Amis de haut bord », qui viennent saluer le poète. Il était l'Amitié même : « Cet homme qui avait le culte de la Poésie et de l'Amitié était aussi le plus généreux et le plus délicat des amis. Il ne se perdait pas en formules. Il avait horreur de toute cérémonie, » écrivait Camille Bizot en 1952, dans Signes du Temps, (P. 29-30).

Ou encore Yves Trévédy, vingt ans après : « Je revois René, vers les années 45, à la porte de sa maison d'école, la main tendue, l'accueil toujours affectueux, le visage épais, grave et souriant du bourlingueur de rêve ; j'entends sa voix un peu gouailleuse détachant toutes les syllabes de son poème du jour, là.-haut dans sa chambre de travail ouverte sur cet horizon de la Forêt Pavée ». 4

Et, surtout, il y eut Hélène, (le mariage civil eut lieu à Nantes le 23 avril 1946, avec pour témoin Michel Manoll). Le couple emménage dans deux pièces à l'école de filles. En octobre 1947, Autret étant nommé à La Baule, Hélène et René habitent la maison d'école. Ce fut le temps de La vie rêvée, de ce Règne végétal, le temps de la métamorphose opérée par l'Amour d'Hélène, médiatrice d'un univers qui enlace à l'infini les regards et les gestes de la vie à tout le décor.

Une amitié exigeante qui liera les partenaires bien au-delà des rires et des blagues de copains à la Jules Romains, jusqu'au plus extrême mystère des destinées.

Cadou ne pouvait supporter la solitude. Ainsi « cette vie ensoleillée, cette vie émerveillée aura traversé la douleur même sans rien perdre de son éclat. De la nuit assumée, de la souffrance apprivoisée, tu as fait une journée qui garde éternellement sa fraîcheur, et, s'il faut parler de toi, c'est toujours au présent, parce que ton amour aura porté chacun au meilleur de lui-même, aura éveillé chaque objet, chaque être à sa destination la plus justement accordée », écrira Hélène Cadou en mai 1971. 5

Il y eut des rencontres et des soirées mémorables chez Caridel et dans la maison d'école, surtout les jeudis et samedis, souvent jusqu'à des aubes lumineuses. Les piliers étant Bigot, Lenormand et parfois Trévédy (il était souvent à Paris).

Cadou aimait la peinture. Il aimait dessiner. On connaît son autoportrait. Ses premiers contacts avec la peinture remontent, sans doute, à ses visites, adolescent, au Musée des Beaux-Arts de Nantes. Il y avait remarqué cette toile montrant Charlotte Corday poignardant Marat dans sa baignoire, œuvre d'un Paul Baudry (1828, La Roche-sur-Yon,1886, Paris) évoqué dans le poème « Mémoires » :

« Le vieux peintre Baudry qui barbouilla Marat dans sa baignoire avec un assortiment de couleurs sévères [...] est mort sûrement. » (PVE, p. 324)

La rencontre de Cadou avec le fils de Pierre Roy pendant ses vacances à La Bernerie en juillet 1937 lui fait découvrir, dans la demeure paternelle, des œuvres surréalistes 6. La même année, il rencontre à Sainte-Marie-sur-Mer, dans le jardin de Michel Manoll, le Paulhan nantais : Julien Lanoë, alors président des amis du Musée, créateur de la revue La Ligne de cœur (1925-1928), qui lui fera connaître Max Jacob, Pierre Reverdy, le Père Agaesse de Solesmes. Celui-là sera, en poésie, son gourou, avec Manoll et Bouhier.

Il va de soi que, dans ses sources, il faut placer Guillaume Apollinaire et Blaise Cendrars, tous deux profondément mêlés aux batailles des avant-gardes du début du siècle.

L'éclatement des écoles en isme fut orchestré par ces deux aventuriers de l'art moderne (fauvisme, cubisme, orphisme, futurisme, abstraction lyrique, géométrique, art naïf, etc.), les Montparnos répondant aux Montmartois du Bateau-Lavoir. Ne pas oublier que Max Jacob vivait (chichement) de ses travaux plastiques (dessins et aquarelles, surtout). Ne pas oublier non plus que le poème devient un objet plastique (dimensions visuelles) de Mallarmé (Un coup de dés) à Apollinaire (Calligrammes), en passant par Cendrars avec sa Prose du Transsibérien, premier poème simultané colorié par Sonia Delaunay.

Cette collaboration intime des poètes et des peintres aboutit à des illustrations de Derain pour L'Enchanteur pourrissant (d'Apollinaire) ou de Dufy pour Le Bestiaire du même.

Ainsi, en 1949, Les Sept péchés capitaux de Cadou (PVE, p. 306-316) sont édités par Chiffoleau avec une couverture de Guy Bigot. En 1951, Nocturne (PVE, p. 345-346) comporte un portrait d'André Lenormand. Le poème est tiré à vingt exemplaires dans la nuit du 20 au 21 mars. Chiffoleau l'apporte à Cadou le matin du 21. L'ami est mort dans la nuit.

L'entreprise la plus importante fut évidemment la réalisation de Le Diable et son train, en 1948. Dans le format 24 x 32, papier Canson, l'ouvrage comporte 20 poèmes manuscrits de René Guy Cadou et, en regard de chaque texte, un dessin signé des initiales G.B., Y.T., c'est-à-dire Guy Bigot, Yves Trévédy.

Il était prévu d'en fabriquer 23 exemplaires, dont 3 hors commerce (H.C.). La tâche était épuisante. Il me semble qu'ils arrêtèrent ce travail vers le quinzième exemplaire. Le temps nous manque pour dresser ici la liste des textes (qui ne correspond pas d'ailleurs exactement à celle qui paraît sous ce titre dans Les Œuvres poétiques complètes).

Etrangement prémonitoire est le poème final : il s'agit d'Aller simple (PVE, p. 285). L'illustration représente un train qui s'en va et au premier plan, au pochoir, un couple qui semble s'effacer dans la lumière.

Il faut lire le texte de Guy Bigot, 1948 et Le Diable et son train, dans le catalogue de l'Exposition de Châteaubriant (PVE, p. 33) : « Cadou écrivait alors des poèmes sur des peintures et dessins de ses amis peintres, Toulouse, Trévédy et moi-même... »

*

Cadou aimait les peintres. Sa prédilection allait à Van Gogh et Gauguin 7, à Chagall et Rouault. Mais la référence aux peintres parsème ses poèmes : Le Gréco, et Toulouse-Lautrec dans « Hommage à Pablo Picasso » (PVE, p. 323), Lurçat dans « L'homme de Jean Lurçat » (PVE, p. 234), dans ses proses : Braque, à propos de ses « natures mortes » et d'une confrontation avec l'œuvre de Picasso (Les Liens du sang, PVE, p. 404), Daumier et Delacroix, Goya et Van Gogh dans ses propos sur La Peinture. (De la Peinture, PVE, p. 435)

Dans le même esprit qu’ Usage interne, il a, en effet, rédigé quelques notes sous cette rubrique. Elles appelleraient un commentaire de fond.

Schématiquement, il manifeste son refus de l'esthétisme (l'art pour l'art). La création se passe de tout système. Elle est une aventure. Tout est sujet. Tout doit se situer en dehors de toute anecdote. La peinture est une passion violente. Van Gogh est une réponse, qu'importe la question. « La main sanglante est sur le mur. Soyez la main sanglante ». « Van Gogh est un lyrique - comme Apollinaire ou Milosz - le feu de punch. Il y a aussi le lyrisme d'Aragon, Van Gogh brûle, ne brille pas ; il ne développe pas, il hurle, comme le soleil. Son "lyrisme" est "concentrationnaire" comme celui de Goya ou de Daumier. Il n'a que faire de la mélodie ». (PVE, p. 435)

Enfin, et surtout « Se méfier de l'intelligence, autrement dit brûler tous les papiers de famille avant l'inventaire. » (Ibid.)

Nous voici, en fait, au cœur du grand débat qui agitait nos amis. Et les discussions étaient assurément âpres. La peinture est-elle ou non la représentation du réel, entre le monochrome et le néo-expressionnisme, entre le figuratif et le non-figuratif, entre le réalisme, le trompe-l'oeil et l'abstraction lyrique ou géométrique ?

Tous, ils refusent le surgissement spontané de l'inconscient ou la déréalisation de l'objet (le merveilleux est dans les choses). Ils refusent le « stupéfiant-image », si essentiel au surréalisme. Pour eux, l'œuvre est construite, selon un certain ordre, et exige un métier et une matière de qualité.

Il serait passionnant d'analyser l'itinéraire des trois amis qui ont oscillé entre la figuration et l'abstraction.

Bigot écrit : « Qu'est-ce être figuratif ou non ? Et la peinture "abstraite" ? Comme je préfère la peinture secrète. Le peintre est sa propre figuration. La moitié de ma vie de peintre a été consacrée à une certaine description figurative du monde, l'autre moitié à un recryptage du même monde... et naturellement, j'ai opté pour le rêve comme figuration spirituelle de la Totalité de tous les mondes... l'acteur créateur devient son propre théâtre... Speculum Mundi. » (in Catalogue Bigot)

On croirait entendre Reverdy ! Je cite, de mémoire : « Le poète est à l'intersection du rêve et du réel. »

Quelle est la vraie nature de cette réalité ? « Le poète est un four à brûler le réel » (Reverdy), car, au-delà de ce monde sensible, est cette Grande Nature qui est une voie vers l'absolu. L'image naît de la rencontre de deux réalités, les plus éloignées possible. Plus la distance est grande, plus la surprise est forte. Mais c'est l'esprit qui prend conscience (acte d'hyper-conscience) de cette distance, construisant ainsi un monde second... la surprise, l'éloignement, la justesse. Du Gant de Crin on reviendrait aisément à la préface du Cornet à dés, texte fondateur. De Reverdy à Max Jacob : oui « L’œuvre est située. » Le dépaysement est ravissement.

L'Art - la poésie, la peinture - est une métamorphose du réel le plus banal, le plus quotidien. Il introduit le rêveur dans un univers où les contradictions seraient effacées : l'euphorie de l'extase Au-dessus de la porte de sa chambre, Cadou avait accroché le masque de l' Inconnue de la Seine. (Poème, PVE, p. 240). Il écrit :

« Je ne conçois d'autre poète (d'autre artiste) que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe, et de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, ce cri magique béant au fond de nous » (PVE, p. 389)

Et encore :

« L'amour qui sublimise toute chose nous aura portés. Dans cette solitude aérienne que nous nous sommes créée, non comme une tour d'ivoire, mais comme un royaume sans frontières, il aura été cette multitude vagabonde, cette parole du matin. » (PVE, p. 390)

Cadou est mort à Louisfert, dans la nuit du printemps, celle du 20-21 mars 1951. Il avait trente-et-un ans. (« Moineaux de l'an 1920 », PVE, p. 318). On l'enterra au Cimetière de la Bouteillerie, ici, à Nantes, un Vendredi-Saint Tous les amis étaient là.

On lit dans Usage interne:

« Toute poésie n'est rentable que dans l'éternel. Je veux dire que c'est seulement lorsqu'un poète nous a quittés qu'on s'aperçoit de l'immense place qu'il occupait en nous. Max Jacob, poète rentable. » (PVE, p. 390)

J'ose dire ici qu'il me comptait au nombre de ses amis.

Notes :

1. Poème placé dans le recueil : L'Aventure n'attend pas le destin, alors qu'il figurait dans l'édition manuscrite de Le Diable et son train. Cf. René Guy Cadou, Poésie la vie entière, Seghers, Paris, 1978, p. 223. (Abréviation PVE dans les pages qui vont suivre).

2. Bigot. Quarante ans de peinture, Ville de Nantes, Musée des Beaux-Arts, 4 avril-10 juin 1975, Nantes, Nantaise de presse.

3. Catalogue André Lenormand, Musée des Beaux-Arts, Nantes, du 25 octobre au 26 novembre 1974, Nantaise de Presse.

4. in Catalogue, Exposition René Guy Cadou, Ville de Châteaubriant, Bibliothèque municipale 20 mars-2 mai 1971, presses de Sylvain Chiffoleau, Nantes, à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de son ami.

5. Texte extrait du Catalogue désigné ci-dessus, p. 12.

6. cf. Yves Cosson, « Cadou et la cité d'Orphée, Centrale du hasard surréaliste ? », in Le rêve d'une ville Nantes et le surréalisme, Musée des Beaux-Arts de Nantes, Bibliothèque municipale de Nantes, 17 décembre 1994, 2 avril 1995, p. 443 et suiv.

7. Van Gogh in « L'idiot » (PVE, p. 290), « Lettre à Pierre Yvernault », (PT/E, p. 338), « De la peinture » (PVE, p. 434). Gauguin in « Comme un Christ » (PVE, p. 225), « Confession générale » (PVE, p. 245), « D'où venons-nous ? » (PVE, p. 320).

Informations complémentaires

Cadou avait à Nantes de nombreux amis peintres :

- Lean Iégoudez (cf. poème « Amitié à Lean Jégoudez », PV?, p. 248).

- Yves Boré. Dans sa chambre était accrochée une Descente de croix qui aurait inspiré le poème « Possibilité de corps en trop » (PVE, p. 349) et peut-être « Le Christ étendu » (PVE, p. 235), dixit Hélène Cadou.

- Jean Bruneau (Cadou écrivit une préface pour son exposition à la galerie Bourlaouën à Nantes en 1949). Son témoignage pour le 25e anniversaire de la mort du poète est bouleversant, in Soleils de René Guy Cadou.

- Guy-David, Le Ricolais, Bourlaouën qui tenait une galerie rue du Roi Albert.

Et à Orléans, Roger Toulouse.

a) Les blagues abondaient dans le groupe des copains. Un jour, Trévédy les retrouve, attablés chez Caridel. En traversant la Forêt Pavée, il dit avoir vu une bête qu'il décrit avec force détails. C'est le darin, disent en chœur les amis. Le lendemain, parut dans Ouest France, cette image. Len en était l'auteur. Il avait fait figurer auprès de la bête, un brave homme de Louisfert qui était attablé non loin d'eux. Cette publication entraîna une explication orageuse avec ce dompteur involontaire, vexé d'être ainsi « dans le journal »...

b) À l'occasion de manifestations organisées à Châteaubriant en mars 1991 (Exposition Cadou. Éditions du Petit Véhicule. Conférences), a été distribué un dépliant qui comportait l'autoportrait de Cadou et le texte d'Hélène Cadou que voici :

|

René Guy Cadou ou la poésie du réel,

par Colette Guedj

Université de Nice-Sophia Antipolis |

(Retour au sommaire archives)

L'œuvre de René Guy Cadou est d'un immense intérêt tant pour le chercheur que pour le pédagogue, car elle est, comme celle des vrais poètes, l'œuvre tout à la fois d'un théoricien et d'un praticien de la poésie, l'activité poétique ne se concevant pas chez lui sans une activité réflexive sur la poésie 1. Une poésie qui, pour parler comme les tenants de la pragmatique, relève donc d'une double fonction de transparence et d'opacité, par laquelle elle nous donne à voir quelque chose du monde, tout en renvoyant elle-même à ses propres trajets. C'est ce qui m'a conduite à tenter de mettre en évidence, dans une sorte de parcours croisé entre les recueils et les textes plus théoriques, quelques fragments signifiants d'une poétique qui célèbre, au travers du réel le plus humble et le plus quotidien, les liens mystérieux qui unissent l'homme à la vie et au monde.

Le travail du poème

Les images sont nombreuses, tant dans l'art poétique (Usage interne notamment) que dans le corps même des recueils, qui renvoient à la fabrication du poème, manuelle, physique, concrète, et assimilent le poète à un artisan aux prises avec la matière des mots : il semble n'avoir de cesse, en effet, de les raboter (« Lorsque je fais voler sur mon propre établi/Les copeaux de ce cœur », p. 236), de les étayer, d'y planter des clous (« Poète ! René Guy Cadou : mais montrez-moi trace des clous !/Montrez l'eau vive où il s'abreuve/Montrez rabots et planches neuves », p. 303), d'en serrer et tresser les cordages («cordages du poème »), d'en huiler les rouages : («Le train qui passe à l'horizon est très ancien/Sa mécanique très moderne n'y fait rien/Il est graissé et sans défaut comme un poème », p. 281).

Ce tâcheron des mots, au sens noble du terme, sait que, comme le bois, les mots travaillent. Il ne répugne cependant pas à faire appel à d'autres savoir-faire que celui du charpentier ou du menuisier, tels que ceux du laboureur (« La poésie ne sera jamais pour moi ce que vous voulez en faire : une perfection à l'usage des gens de lettres, des snobs, et des professeurs. J'écris comme on laboure et peu m'importe que le sillon fasse une courbe si celle-ci prolonge le rêve intérieur des semences », p. 409), du forgeron (« Le style n'est pas l'outil du forgeron mais l'âme de la forge », p. 387), du potier (« Les mots sont comme ces poteries bon marché et poreuses d'où l'eau s'échappe mystérieusement », p. 386).

Autant de formules proverbiales ou aphoristiques qui, dans leur concision lapidaire, affirment la force performative d'une parole dont on ne saurait mettre la vérité en doute 2 et ressortissent à une conception toute pragmatique de la poésie, dans la mesure où celle-ci se constitue en acte. C'est probablement ce qui explique, du moins en partie, la répugnance de Cadou pour l'intellectualisme qui, faisant écran à la sensation et à l'émotion, tue la poésie, - et, partant, ses réticences vis à vis des mots abstraits : le poète fait son miel, en effet, des leçons que Max Jacob, par exemple, pouvait donner à ses contemporains :

« Écrire en mots concrets, un point c'est tout (Lettre à Lean Grenier dans « Lettres à un ami ») ou encore : « Évite le style abstrait ». Une bonne langue est l'assurance du succès. J'appelle « bonne langue » la « langue concrète » écrite avec des objets (regarde Jean Follain, il doit tout à sa concrétion) »3.

Diverses figures de rhétorique jouent ce rôle, qui tendent à concrétiser l'abstrait, telles les métaphores, bien entendu (qui se fondent si souvent sur des analogies avec la vie concrète du monde rural), mais aussi d'autres figures prisées par Cadou, comme par exemple celle du zeugma : « L'air est plein de pailles fraîches/de houblons et de sommeils » 4, (p. 261), ou de l'hendiadyin, lequel valorise souvent le concret en tempérant l'abstrait : « Un logis qui sent l'étable et la grandeur », (p. 287) ; « La douleur et la chaux ont blanchi mon épaule », (p. 272).

Une poésie de l'objet

La poésie de Cadou - s'en étonnera-t-on? - est au plus près de l'objet familier, utile, voire usuel : le vaisselier, la lampe-pigeon, l'horloge (qui bat comme un cœur), la pomme, le couteau («La poésie n'est rien que ce grand élan qui nous transporte vers les choses usuelles comme le ciel qui nous déborde », p. 386), mais, à la différence de la poésie matérialiste de Ponge, par exemple, qui met l'objet à distance pour dire le monde, Cadou ne nomme les objets du monde que pour autant qu'ils suscitent en lui, arrimés volontiers à sa propre histoire, cette effusion qui pourrait être de l'ordre ce que j'appellerais une jubilation infuse. Ni romantique, ni surréaliste :

« J'appellerai surromantisme toute poésie qui, ne faisant point fi de certaines qualités émotionnelles, se situe dans un climat singulièrement allégé par le feu, je veux dire ramenée à de décentes proportions, audible en sens qu'elle est une voix, aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle surréalistes » (p. 406).

Certains poèmes sont ainsi de véritables équivalents scripturaux de scènes de genre où est planté un décor intimiste (« Mais le mur nu la chaise en bois le pot d'émail », p. 283), qui n'est pas sans faire penser aux natures mortes, plus proches peut-être, dans leur rusticité lumineuse et leur réalisme, de celles de Chardin que de Braque. Et de fait la poésie de Cadou se veut au plus près du réel (« La poésie est un four à brûler le réel », disait Reverdy), un réel à la taille de l'homme et circonscrit (sans y être réduit cependant) à la terre immédiate, comme Éluard parlerait de « poésie immédiate ». La poésie de Cadou n'est pas une poésie de l'ailleurs (le poète n'a aucun goût pour le nomadisme ou l'exotisme), elle est une poésie de la proximité, de l'ici, d'un ici sédentaire, celui de la « ruralité » du terroir (pour reprendre le terme utilisé par Bertrand Degott). Et il faut dire ici la saveur de cette langue (dans le triple sens étymologique du terme qui conjugue, on le sait, le goût, la sagesse et la connaissance), toute pénétrée de régionalismes et d'archaïsmes (huis, ce jour d'hui, hocher la hure, etc.) évoquant la vie rurale de jadis, mais surtout le parler paysan, à propos duquel Cadou s'explique sans ambiguïté:

« Il y a dans le parler du paysan une poésie indéniable - je ne dis pas une source de poésie. Sa parole est un aboutissement. Ainsi le verbe abolir, odieux dans ce vers de Mallarmé « Aboli bibelot d'inanité sonore » prend une force et un charme proprement poétique dans ces expressions tant de fois entendues dans ce hameau de Basse Loire: « On a aboli le moulin des Grées ». « Il s'est aboli doucement dans la nuit du 27 » (p. 398).

C'est sans doute ce qui explique que cette langue, courante, comme on parle d'une eau courante, soit au plus près de la simplicité (« Mais le style direz-vous. Justement le style : cette écriture sans écriture, déliée comme la langue des muets », p. 387) de la spontanéité de la langue quotidienne («ne rien écrire qui soit prémédité », p. 392) et comme elle pénétrée de fragments d'oralité et de langue parlée 5. Il faudrait évoquer ici le recours constant du poète à ces expressions stéréotypées qui renvoient à la mémoire collective de la langue et peuvent apparaître soit en l'état dans un jeu de syllepse, plus ou moins subtil («Retour de flamme », p. 23, « Années-lumière », p. 33, « Morte saison », p. 40, « Cœur de pierre », p. 29, « Cœur à l'ouvrage », p. 31, « Mort d'homme », p. 33, « Peine de mort », p. 39, « Prise de terre », « De quel bois je me chauffe », p. 273), soit transformés (« Pensez, il en restera toujours quelque chose », p. 314; « la lampe aux œufs d'or », p. 306, « le cœur au bond », p. 34, « condamnation à vie », p. 39, « Rien dans les mains/Rien dans les voiles » p. 97) ou encore régénérés par un effet d'hypallage : « Les bras tombés le cœur ballant, » (p. 276) : la liste est loin d'être close. En tout état de cause, on peut dire, suivant en cela les pénétrantes analyses de W. Babilas qui s'est intéressé à ce qu'il appelait les collages de lieux communs dans la langue, que l'écriture poétique de Cadou relève, linguistiquement, de l'intrusion du réel, ou plutôt de l'effet de réel, dans le texte.

Une autobiographie poétique (« Je parle ce qui m'arrive », p. 252)

Le réel, Cadou l'explore en effet de façon quasi autobiographique.

Je citerai vite, et dans le désordre, car je n'ai pas le dessein de retracer sa biographie, ces événements qui sont enchâssés dans le texte : la mort d'êtres chers, dont celle du père (« La Série noire »), la mort de Max Jacob («Les Ides de Mars »), la découverte de la librairie de la place Bretagne («La Cité d'Orphée »), la naissance de l'École de Rochefort («Les Amis de Rochefort »), l'amitié avec Chiffoleau, Bérimont, Manoll, Вéаlu («La Haie longue : 1 km »), avec Roger Toulouse ou Jean Rousselot («La Soirée de décembre »), avec Lean Jégoudez (« Amitié à Jean Jégoudez »), l'émotion amoureuse («17 juin 1943 »), le peu de goût pour la capitale («Paris du souvenir: Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? »), le mariage avec Hélène («23 avril 46 », p.344) le testament spirituel («Tout amour », p. 350), la libération de Nantes. 7

Il est en effet frappant de constater à quel point cette poésie datée (mais qui ne date pas) est, singulièrement, de circonstance, sans s 8 («Je ne conçois de poésie qu'engagée envers soi-même », écrit-il dans Usage interne 9) : tout se passe en effet comme si la poésie de Cadou avait pour fonction, testimoniale, de consigner les sursauts et soubresauts de sa vie, dont il fait de nous les témoins bienveillants et complices (il faudrait parler de la bonté de Cadou, diffuse et rayonnante - et contagieuse comme peut l'être la poésie, au dire d'Éluard). C'est ainsi que défilent, recueil après recueil, des visages (la figure de la grand-mère pourvoyeuse des mots vrais ou faux de son enfance) ; des dates, consignées de façon tantôt référentielle («17 juin 1943 »), tantôt subjective (« Ce soir du 2 janvier », « le 8 mai de cette année ») ; des lieux (« Rochefort sur Loire ») qui, dans leur sécheresse topographique, annihilent tout effet poétique au profit d'une sorte d'authentification du réel. Il faut souligner à ce propos l'importance des titres qui rythment ces événements, et en balisent le trajet, s'apparentant davantage au texte qu'au paratexte, à quoi ils sont généralement réduits. Loin, pour la plupart, en effet, de remplir la fonction que l'on attendrait d'eux, à savoir celle de résumer et d'anticiper sur ce qui suit, ils participent pleinement à l'histoire en en amorçant la narrativité. Mis bout à bout, ils pourraient idéalement constituer la biographie du poète, réduite à sa plus simple expression, c'est à dire à l'essentiel.

Ce serait cependant considérablement réduire la poésie de Cadou que de la limiter à l'évocation du seul monde du poète : celui-ci, en effet, entretient d'étroites correspondances avec l'univers tout entier, et ce, au travers d'une posture scripturale qui n'est pas sans lien, comme nous allons le voir, avec celle des surréalistes.

Le poète-médiateur

Il est un texte fondamental de Cadou qui éclaire lumineusement sa poétique, c'est la préface à Hélène ou le règne végétal, dans laquelle le poète nous livre nombre d'observations concernant l'acte d'écriture :

« Je n'ai pas écrit ce livre, dit-il. Il m'a été dicté au long des mois par une voix souveraine et je n'ai fait qu'enregistrer -, comme un muet (le terme revient très souvent sous la plume de Cadou) l'écho durable qui frappait à coups redoublés l'obscur tympan du monde. La parole m'a été accordée par surcroît, afin de retransmettre quelques-unes de ces étonnantes vibrations, quelques unes de ces mystérieuses palabres qu'il nous est donné d'intercepter, parfois, dans les couloirs de la détresse » (p. 251).

On ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec la « petite phrase qui cogne à la vitre » de Breton, ou encore avec la démarche scripturale du René Char du Marteau sans maître, qui congédie l'auteur («Toute poésie tend à devenir anonyme ») et postule, on le sait, que l'écriture d'un texte s'engendre autotéliquement en dehors de celui-ci : Char, le loup : « Il faut que le poète meure pour que naisse la poésie »; Cadou, l'agneau : « Comment le poète toujours placé en amont de la poésie ne troublerait-il pas son breuvage ? » Interrogations toutes rhétoriques qui renvoient, mais je n'ai que le temps d'en amorcer la problématique, à la question du sujet dans la poésie de Cadou, lequel s'efface souvent devant l'événement qu'il est chargé de retranscrire.

Quoi qu'il en soit, le rôle du poète, tel que Cadou nous le donne à voir, est bien d'enregistrer les vibrations du monde qui se répercutent en lui ; les exemples parlent d'eux-mêmes, tels ce poème intitulé « Art poétique »:

« O mon poète aie garde d'allumer tes phares

[…]

Et sans souci du flot battant ton pare-brise

[…]

Enfonce toi comme un noyé dans la nuit rageuse qui grise

[…]

Tu es couché prés de toi dans la verdure

Tu es comme mille petits trous de serrure

Qui regardent dans ta tête éclatée

Les éléments épars de la beauté » (p. 290),

ou encore celui-ci qui, conjuguant lyrisme et scientificité, évoque le principe des vases communicants (plaçons-le sous l'égide de Breton) pour évoquer cette osmose entre le poète et le monde : « La sensibilité du poète est cette aiguille aimantée dont l'une des pointes est fichée dans son cœur alors que l'autre s'agite désespérément dans l'espace » (p. 394).

Les métaphores sont ontologiquement signifiantes, par lesquelles le poète s'identifie à l'univers comme s'il voulait se l'approprier physiquement, et l'intégrer en lui, dans son corps, dans sa propre respiration :

« Entrez n'hésitez pas c'est ici ma poitrine

Beaux oiseaux vous êtes la verroterie fine

De mon sang je vous veux sur mes mains

Logés dans mes poumons parmi l'odeur du thym

Dressés sur le perchoir délicat de mes lèvres (p.272)

Ou encore, celles-ci, d’une capillarité heureuse :

Il a neigé sur mes pensées et je crois même

Que le gel a muré les failles de mon cœur »(p. 337)

Ainsi mon sang se noue

Au sang lourd de l'horloge (p. 162)

C'est ce même mouvement d'interpénétration des règnes (animal, humain, végétal) ajouterai-je, qui me semble fonder des oxymores tels que celui-ci « Le soleil neige », (p. 244), dignes du langage cuit de Desnos, mais dont l'incompatibilité sémantique relève, selon moi, bien moins de l'arbitraire bretonien que d'une alliance sensible et harmonieuse entre les contraires.

Conclusion : Poésie la vie entière

Il faut souligner la diversité et la richesse de la langue cadoucéenne qui, non seulement, résonne d'infinis échos intertextuels (Cendrars, Baudelaire, Jammes, Guillevic, Breton, etc.) mais relève également de procédures scripturales aussi diverses que celles de la narrativité, du dialogue, de l'épistolarité, de l'apostrophe lyrique, du récit, du journal intime, de la citation, de la parole rapportée.

Ajoutons enfin l'extraordinaire diversité rythmique et prosodique qui voit se côtoyer strophes et distiques, prosodie classique et vers libre, isométrie et hétérométrie, vers et versets, vers et prose, la prose submergeant souvent le vers qu'elle transforme, revivifie en une parole en crue, comme portée par un élan vital.

Et le rôle du poète est bien de rendre lisibles et mémorables les paroles qu'il a prononcées, les paroles qu'on croit avoir déjà écoutées, et qui semblent nous habiter depuis toujours de leur familière connivence.

Poésie la vie entière, la bien-nommée.

Notes

1.Cadou développe cette idée dans Usage interne, en l'appliquant aux grands poètes que sont Max Jacob, Reverdy, Valéry, Michel Manoll, Aragon, Breton, qu'il oppose aux représentants de la « critique assermentée » de la poésie, tels que Thibaudet, Caillois, Paulhan, etc. (Usage interne, in Œuvres complètes, Seghers, 1977, p. 406-407 ; c'est à cette édition de référence que renvoient toutes nos citations qui dans le texte seront suivies de la seule mention de la page).

2.Et à ce titre Cadou est bien le frère de René Char, mais aussi de Joё Bousquet qui, dans Note Book, énonce des vérités décisives quant à l'acte d'écrire en relation avec sa blessure, dont il dit à maintes reprises qu'elle l'a précédé et qu'il était né pour l'incarner. On trouve de semblables « aveux » chez Cadou à propos de sa maladie.

3.Dans la « Lettre à Jean Rousselot » du 6/11/1942 (propos cités par Christian Moncelet dans son ouvrage René Guу Cadou. Les Liens de ce monde, Champ Vallon, 1983). Pensons également à Éluard, avec lequel Cadou aussi a plus d'un point commun : « Que le langage se concrétise ! »

4.Et le pluriel accentue la concrétisation.

5.Il faudrait citer à cet effet de l'emploi de l'anacoluthe chargée d'une grande force expressive : « Les chiens qui rêvent dans la nuit/il y a toujours un poète qui leur répond », p. 284 ; « Les gens qui vivent dans les terrains d'équarrissage/Leurs enfants rêvent, » p. 246. Dans le même ordre d'idées Cadou n'évoque-t-il pas « ces fautes de français douces comme du pain », p. 313.

6.W. Babilas, « Le collage dans l'œuvre critique et littéraire d'Aragon », Revue des Sciences humaines, 1973, p. 329-354

Voyelles renversées sur le ciel

O cigales

Bulles du souvenir éclatées sur les dalles

Églantines du coq au feutre des clochers.

D'autres images par ailleurs appartiennent au registre éluardien, comme « Le soleil fait la roue », ou encore l'expression « Comme une image », qui est le titre de l'un des recueils de L'Amour la poésie.

9.Cf. également : « Le poète se fera témoin de l'événement dans la mesure où celui-ci sera en dehors des événements », p. 407.

|

René Guy Cadou et « Le parti pris des choses »,

par Georges Jean

Professeur honoraire à l'Université du Maine |

(Retour au sommaire archives)

J'emprunte à Francis Ponge les mots qui constituent le titre d'un de ses premiers recueils, sans doute le plus connu : Le Parti pris des choses.

Cela peut sembler paradoxal pour évoquer René Guy Cadou, que tout, dans son œuvre paraît opposer à Ponge et à sa poétique. Ponge écrit en effet:

« Le poète ne doit jamais proposer une pensée mais un objet, c'est-à-dire que même à la pensée, il doit faire prendre une pose d'objet. » 1

Or, la poésie de Cadou ne constitue pas, me semble-t-il, une quelconque tentative de faire prendre aux poèmes « une pose d'objets ». Chaque poème, chez Cadou, contient, en dehors d'une diégèse constante, ce qu'il appelait « une âme »:

« Les mots, écrivait-t-il, sont comme des poteries à bon marché et poreuses dont l'eau s'échappe mystérieusement. Prenez un mot et revêtez-le de la matière brûlante de votre âme. » 2

Chez Ponge, les mots n'ont pas « d'âme » ; ils détruisent les choses pour mieux les incarner. Ils deviennent, comme dirait Sartre « Chosification » Cependant, ainsi que Ponge, Cadou aime les choses ; elles l'obsèdent. Il appelle sans cesse dans sa poésie à la découverte de leur présence. Je pense que c'est cette obsession qui m'a fait répondre spontanément et sans réfléchir aux organisateurs de ce colloque, lorsqu'ils me demandèrent le sujet de ma communication : « Cadou et le parti-pris des choses ». Et le titre de Ponge ainsi que sa démarche qui me sont très précieux s'associaient alors à un poème de Cadou qui m'a toujours semblé emblématique dans son œuvre, et que je cite ici « in extenso »:

« Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète

Ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui

Que chaque noeud du bois renferme davantage

De cris d'oiseaux que tout le coeur de la forêt

Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme

À la tombée du soir sur un meuble verni

Pour délivrer soudain mille peuples d'abeilles

Et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris

Car tel est le bonheur de cette solitude

Qu'une caresse toute plate de la main

Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes

La légèreté d'un arbre dans le matin. »

(Poésie la vie entière, p. 347)

Ce poème qui offre par ailleurs un exemple parfait des « correspondances » baudelairiennes, constitue, dans la perspective qui est la mienne ici, la dynamique très particulière caractérisant les rapports que la poésie de Cadou établit avec les « choses » et, plus particulièrement, avec certaines catégories de choses, ou plutôt avec les mots et les structures langagières les désignant et les exprimant.

La transparence des choses

Cadou s'est d'ailleurs expliqué sur cette dynamique et cette dialectique qui lui appartiennent en propre. On lit en effet dans Usage interne:

« Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le fait voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, cet œil magique béant au fond de nous » 4

À partir de ce poème et de ce texte, je me suis mis à relire attentivement toutes les œuvres poétiques de Cadou en scrutant au sens propre de ce mot les choses qui, dans leur « transparence », ont précisément « pouvoir sur nous ».

Le mot « chose »

Auparavant, il m'a semblé intéressant de faire un petit détour lexicologique à propos du mot « chose ». Dès le XIIIe siècle le mot désignait « une réalité plus ou moins déterminée par un contexte ». Il s'oppose à « apparence » et à « mot », et il renvoie à une réalité matérielle non vivante ; en cela, le mot « chose » s'oppose au mot « personne ». Il s'oppose également dans une certaine mesure à « objet », utilisé pour évoquer une réalité « spécifiée »

Ce détour m'a permis de comprendre que le poète Cadou saisit les choses dans leur apparence, leur transparence et leur vie. Car elle vivent, les choses, par l'usage qu'on en fait, ou métaphoriquement. Sans s'opposer au contexte, il arrive souvent qu'elles le créent; loin d'être déterminées par lui, elles le déterminent.

Inventaires

J'ai donc absorbé toute l'œuvre poétique de Cadou en partant des points de vue exprimés ci-dessus, et en essayant de saisir les signifiés attestés ou latents de ce recours aux mots désignant des choses, de Brancardiers de l'aube aux poèmes inédits de Les Visages de solitude.

Je dois dire que, faute de temps, je n'ai pas cherché à me livrer à un comptage minutieux d'attestations lexicales, ni cherché à constituer ce qui serait à faire les « champs sémantiques » propres à faire appréhender au plus près la « poétique des choses de Cadou »

J'ai relevé plus simplement des constantes et même des « permanences » lexicales que j'énumère dans le désordre, en citant d'abord les mots les plus « fréquents ». En voici une première liste :

lampe

table

chambre

porte

fenêtre

mur

plafond

toit

lit

meubles

À cette liste peuvent être ajoutés : horloge, escalier, cloches, lanternes, cuvette, échelle, truelle, pommes... On peut remarquer des expansions. Exemples : fenêtre, persiennes, volets. Porte, serrure, clef Horloge, pendule. Lampe, lanterne. Meubles, vaisselier etc. etc.

Ces choses, ou ces ensembles considérées comme des choses (la chambre, la demeure) sont le plus souvent « d'usage interne ». À l'extérieur vivent les arbres, les oiseaux, le ciel le soleil et les nuages, et il me semble qu'à quelques exceptions près, ( l échelle, la truelle, etc.) les « choses » du monde extérieur, elles, sont opaques et définitivement immobiles et mortes. Comme l'indique la répétition dans toute l'œuvre poétique du mot pierre, employé avec des nuances au singulier et au pluriel.

En fait, je constate que nous avons dans la poésie de Cadou une permanente attention portée (et je reviens au poème « emblématique » cité plus haut) à la demeure. Et aux choses simples qui accompagnent la vie quotidienne.

Vie quotidienne « interne » qui s'oppose au monde extérieur et lui répond. Le monde extérieur, c'est le monde du travail « l'école », « la classe » et naturellement le « règne végétal » : arbres, paysages, faune et flore. Et je me suis aperçu que les « natures mortes » chez Cadou, natures mortes de « l'intimité », comme dirait Bachelard, avalent la mobilité des éléments extérieurs : « abeilles », oiseaux, trains, personnages, les amis poètes de Rochefort et les autres, Max Jacob, les enfants et, au centre, le vivant amour : celui qu'inspirait Hélène et, proche, lointain, incertain et familier, « Dieu qui passe... »

Transcendances

À la différence de Ponge, qui « fige » les « mots-choses » et les construit, les « fabrique » comme « le pré » (a), a) Allusion au livre de Ponge, La Fabrique du pré, SlгΡira, 1990. Cadou me semble hanté par la transcendance des choses, par le fait que les choses naissent autour de nous et que ce sont dans une certaine mesure les mots du poète qui les créent. D'où la présence permanente, dans toute l'œuvre poétique des lampes et de la table, de la lumière et de cette chose plate et dure sur laquelle on écrit. Je me souviendrai toujours que lors d'une visite à Hélène, alors à Orléans, elle me montra la table luisante et cirée sur laquelle le poète écrivait. Et cette vision me renvoie à un poème essentiel dans lequel la table et la lampe transcendent effectivement ce que Sartre nommerait leur « ustensilité ». Je cite :

Retour à l'aube

« Le bouquet du soleil danse dans la serrure

Les tables sont fleuries

On glisse les parures

Une main cache encore les écluses dorées

Tout ce qui dort a son secret

Le village enfoui sous la lampe

Les oiseaux perchés sur la rampe

La feuille blanche du plafond

J'ai reconnu ton pas

La voix fée de la porte

Le cri désespéré d'un homme qu'on abat

La chambre sous le toit

Et la petite morte. » 5

Dans ce poème de 1940, on ne note aucun souci de description, ni de dépliement (selon l'expression de Deleuze) mais déjà, en dehors des métaphores, une fonction métaphysique de la table et des lampes. Ainsi se produit comme une ontologie des choses simples, en une dialectique dont j'esquisse quelques mouvements :

L'intimité des choses de la chambre renvoie au monde extérieur, soit que celui-ci soit perçu de l'intérieur : « Un bouquet de soleil danse dans la serrure », soit que la nature- investisse le dedans : « Les oiseaux perchés sur la rampe ». Et dans ce cas, comme souvent chez Cadou, on se connaît pas très précisément la situation des espaces : rampe extérieure vue par la fenêtre ? rampe intérieur d'un escalier ? L'ambiguïté « épaissit » et densifie la vision.

L'Immobilité des choses est vivifiée, « vitalisée » par ce que l'imaginaire du poète y cache ou y déploie : « Les tables sont fleuries »; « Le village enfoui sous la lampe ».

Les choses deviennent métaphores exprimant le travail d'écriture à faire ou se faisant : « La feuille blanche du plafond », « La voix-fée de la porte ».

En fait, ce qu'on pourrait appeler la métamorphose transcendantale des choses, chez Cadou, provient du fait que les métaphores, les images ne sont pas que des figures de style. Elles deviennent d'ordre ontologique, créant des êtres de paroles renvoyant à des essences.

Ces dialectiques verbales de l'enfermement du monde extérieur ou de l'extériorisation du monde de l'intimité des choses que le travail du poète construit, « donnent à voir » dans leur nudité expressive un « décor » - mot très fréquent chez Cadou - qui s'anime, devient « la vie entière » ; à tel point que dans le poème de jeunesse que nous citons plus haut, la mort vit : « Et la petite morte » devient elle-même légère.

Usages détournés

Très souvent, chez Cadou, les choses sont ainsi nommées dans la perspective d'un usage qui les détourne de ce qu'elles sont. Ces choses immobiles « bougent ». Ainsi, dans ce poème :

Odeur du jour

« Je serai là

J'attendrai

La poitrine écartée de tes mains et des ronces

Maintenant la maison s'en va à la dérive

La table a des remous et des reflets d'eau vive

La lampe descendue aiguise le matin

Tout est clair

On entend ton nom sur le chemin

Les yeux changent de face »

Plus près de moi se lève

Une ombre douce et nue

Le soleil fait la roue

La houle diminue

Six heures

Au pied du lit

Une tête inconnue. 6

En quatre mouvements - au sens musical du mot « mouvement » - nous passons de l'immobilité de l'attente (1ère strophe) au mouvement des choses : « la maison s'en va à la dérive », « La table a des remous et des reflets d'eau vive », « La lampe descendue aiguise le matin ». Puis nous avons un adagio : « la houle diminue », puis un étonnant point d'orgue pour marquer un retour à l'immobilité : « Au pied du lit/Une tête inconnue. » Ainsi les choses deviennent, pour parler comme Greimas, « actants » d'une houle qui les vivifie, vivifiées parce qu'elles font échos au monde extérieur qui les investit dans ce merveilleux poème de l'attente. Et la table de travail, ici, est une des plus belles illustrations de l'imaginaire bachelardien évoqué dans « L'eau et les rêves ». On le retrouve naturellement dans « la houle ».

Le nouveau « tremplin » des choses

Au demeurant, Cadou s'est expliqué sur cette mouvance des choses. Il écrit en effet :

« On ne peint pas de natures mortes. On tente de limiter sur la toile ou sur la feuille, un mouvement parfois à peine perceptible. Il serait vain de vouloir lui attribuer une attitude définitive, c'est-à-dire de la décrire. Simplement la situer dans un univers nouveau auquel elle s'adaptera, qui sera pour elle un nouveau tremplin, une nouvelle base de lumière. » 7

Ce que propose le poète, c'est bien un autre parti pris « sur » les choses. Et je comprends de moins en moins les concepteurs ou « poéticiens » de la modernité poétique qui contestent à Cadou toute démarche novatrice, le rangent parmi les poètes « ruraux », ou les « lyriques obsolètes » (sic) I Alors que le poète de Louisfert, « pointe », comme diraient les psychanalystes, l'opacité et le non visible des choses simples ; de ces choses, comme dit si bien Jacques Prévert, « qui sont derrière les choses »

Fonctions de la lampe

Il parait maintenant intéressant de revenir sur deux « choses », en fait deux objets qui jouent dans cette thématique particulière de Cadou un rôle central. J'emploie le mot « rôle » au sens de « personnage qui joue à être celui ou celle qu'il n'est pas communément ».

La lampe est bien source de clarté ; elle éclaire la maison ; elle éclaire surtout la table et, sur la table, la feuille sur laquelle le poète écrit. Mais la fonction de la lampe est de n'être pas qu'une source de clarté. Dans le poème que j'ai cité au début de cette communication, on lisait :

« Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme

A la tombée du soir contre un meuble verni... »

Il ne s’agit pas ici d’une simple métaphore. La lampe devient cou de femme, image de tendresse, de sensualité. Elle préfigure ou annonce :

« une caresse toute plate de la main… »

La lampe est « chose » vivante. Elle est certes la lumière, mais également, l'âme, porteuse du poème que réfléchissent la feuille et la table...

Fonction de la table

La table répond à la main, la table renvoie le poème à la lampe.

Mais dans la poésie de Cadou la « table » est également la table autour de laquelle se réunissent et se retrouvent les amis, pour boire un verre et palabrer.

Elle est la table « des mains mortes » et surtout la table des mains qui renaissent, c'est-à-dire des mains qui écrivent. On pourrait à ce propos entreprendre à partir de la poésie de Cadou toute une « poétique de la main ». Et c'est la table qui réveille la main, la main que traverse matériellement le poème ; la main « morte » comme une chose, que l'amitié comme l'amour rend à cette prodigieuse fonction chez l'homme qu'est l'écriture, la trace qui exprime l'être et donne au poème, oraculaire dans sa nature profonde, sa durée et son apparence de « chose » faite pour perpétuellement renaître.

La maison

Cadou écrit le monde proche, le monde naturel, sur la table, sous la lampe. Toutes deux remplissent une fonction ontologique et magique. Elles sont nominations vives au centre de ce lieu « d'usage interne » qu'est la demeure, la maison. Avec ses murs, son plafond, son toit, ses fenêtres, ses portes et leurs serrures, ses persiennes, ses volets. Elle contient « les grands meubles noirs et taciturnes » et surtout le lit, le lit du sommeil, de l'amour et de la mort. On y rencontre la « cheminée », le « vaisselier » et, comme dans les natures mortes de Cézanne, les « pommes », devenues choses à renaître. Et tout ceci, en dehors d'images de l'intimité tranquille, dirait Bachelard, constitue bien souvent pour le poète ce « décor », si cher à Cadou, comme si le poète était au centre d'un théâtre dans lequel les humains, les ombres et les choses, deviendraient autant de personnages d'une saga aux incessantes variations.

Les mots du silence

Revenons au poème du début:

« Car tel est le bonheur de cette solitude

Qu'une caresse toute plate de la main

Redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes

La légèreté d'un arbre dans le matin. »

J'у reviens parce que les gens qui font aujourd'hui de Cadou un « petit poète » ne l'ont pas lu et n'ont pas remarqué, que ce maître d'école avait, comme les plus grands, une perception très juste du sens propre de chacun des mots qu'il emploie.

Dans le passage ci-dessus, le mot « taciturne » est pris dans son sens étymologique : « qui exprime la qualité du silence nocturne ». C'est à dire que dans la relation du mot « taciturne » au mot « matin » (3e et 4e vers), ce dernier lui est sémantiquement et proprement antinomique, la nuit s'opposant à la couleur du matin et de l'aube.

Par ailleurs, la « caresse toute plate de la main » est la subtile allégorie de la main qui écrit et, par des mots tracés, réveille les choses, les rendant à l'extériorité et à la clarté, non plus celle de la lampe, mais celle du matin...

Et je me demande si l'univers de choses « d'usage interne » dont se nourrit la poésie de Cadou ne se détruit pas à la fin, devenant silence, immobilité, nuit, mort pour renaître à la lecture (ou à l'audition) dans le temps du poète, avec cette horloge « qui répond par un pas de travers ».

Les choses et les abeilles

Au terme de mon parcours, j'ai été très frappé par le fait que les choses, chez Cadou, étaient sources de mobilités vivantes, comme il est dit dans le poème emblématique cité en ouverture :

« Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme

Pour délivrer soudain mille peuples d'abeilles... »

On pourrait dire, dans le langage un peu pédant de Greimas, que ces « peuples d'abeilles » rencontrent dans toute l'œuvre poétique de Cadou des « isotopies », c'est-à-dire des structures sémantiques et signifiantes figurant la multiplicité, la mobilité, la vitesse, l'envol : les abeilles, les oiseaux, la poussière, le train (il y aurait à mettre en lumière toute une poétique du « train » chez Cadou.) C'est-à-dire que la traditionnelle antithèse vivant/mort, inerte/mobile, choses/êtres se réduit dans cette œuvre à une thématique généralisée du mouvement. L'émotion d'un poème, écrit en effet Cadou, ne vient pas tant de ce qu'il représente que de son mouvement.

La poésie de Cadou, contrairement à ce que disent certains poètes d'une soi-disant avant-garde, ou qui croient en être, loin de constituer une poésie plus encombrée de métaphores que conçue par nécessité, est une poésie de perpétuel mouvement, de flux et de reflux, entre transparence et opacité. Sa « structure profonde », comme c'est le cas dans toute poésie digne de ce nom, demeure perpétuellement signifiante.

C'est au cœur de ces dialectiques dont je me suis contenté d'évoquer quelques aspects concernant les choses que Cadou, dans sa poésie, « bâtit sa demeure », comme dit Edmond Jabès. Et l'être aimé lui même est chose, naissance et création :

« Avec toi qui me dissimules

Dans les tentures de ta chair

Je recommence le monde. » 9

Pour conclure provisoirement

Je dirais volontiers pour conclure très provisoirement cette « recherche/lecture » un peu rêveuse que les « choses », dans l'univers de Cadou, ne sont pas matière brute, objets inertes. Pour emprunter une expression à Bergson, elle sont « matière et mémoire ».

Elles sont recréation d'elles-mêmes et d'un monde, c'est à dire poésie au sens premier de ce terme.

Ici, la rose mallarméenne « absente de tout bouquet » est par des mots rendue présente. Mon viеux maître, le philosophe Henri Gouhier, disait du théâtre qu'il était l'art « de rendre présent par des présences » La poésie de Cadou dans la perspective où je me suis placé, est bien un théâtre de choses. Un théâtre de la création poétique où les choses comme les êtres nous sont offerts et rendus dans leur « obscure clarté ». Par un poète d'aujourd'hui et que rien ne saurait réduire !

Notes

1.Francis Ponge, Proêmes, Gallimard, 1948, « Natare piscem Lices », 1924). Repris clans le Parti pris des choses suivi de Proêmes, Paris, Poésie-Gallimard, 1967, p. 130.

2.René Guy Cadou, Usage interne, Poésie la vie entière, Œuvres complètes, Seghers, P. 386.

3.Les Biens de ce monde, Œuvres complètes, P. 347.

4.Usage interne, Œuvres complètes, p. 389.

5.Morte saison, Œuvres complètes, p. 47 (a). Voir FRANCIS PONCE, La Fabrique du pré, Skira.

6.La Vie rêvée,1944, ouvres complètes, p. 104.

7.Les Liens du sang, Œuvres complètes, p. 403.

8.Usage interne, Œuvres complètes, p. 389.

9.La Solitude, in Les sept péchés capitaux, Œuvres complètes, p. 306.

|

Ruralité de Cadou,

par Bertrand Degott

IUFM de Besançon |

(Retour au sommaire archives)

« Instituteur rural »1, « poète provinciale », René Guy Cadou ? Les raccourcis biographiques imposent et martèlent de telles certitudes, installent des paradigmes, et en même temps génèrent d'autres syntagmes : instituteur provincial, poète rural. Or c'est le poète qui nous intéresse. Et l'homme. Voici donc un homme, un de plus « au milieu du monde ». Ce qui ne veut pas dire qu'il en occupe le centre — comme tant de poètes encore qui nous invitent à remonter toutes les impasses du solipsisme —, mais bien que son regard et sa position déterminent ce qu'il voit, que son expérience du monde oriente ce qu'il en dit. Dans le cas précis de Cadou, nul doute que son enfance dans la Grande-Brière, sa charge d'instituteur rural et sa volonté de rester à Louisfert, son implication personnelle à tout âge dans les travaux quotidiens, nul doute que de pareils facteurs impressionnent sa poésie, la déterminent à des degrés divers. Mais sous quelles espèces apparaît cette détermination, voilà ce qu'il faudra se demander : la ruralité tient-elle du souvenir, d'une rêverie sur l'enfance, ou bien de l'expérience quotidienne ? Et d'ailleurs doit-on la confondre avec ce « règne végétal » indissociable d'Hélène ? La poésie de Cadou s'alimente aux réalités, plante ses racines dans l'humus millénaire. Dans les années 1940, la Brière n'est pas un jardin botanique. Nul besoin donc d'en halluciner les campagnes.

La nature et le corps

Le poème, par l'analogie, relie l'homme et le monde. Chez Cadou particulièrement, le corps « sublimisé » 3 devient le lieu des travaux et des jours :

« Voici que les charrues glissent dans mes cheveux

Voici que mes poumons comme des moissonneuses

Éparpillent des mots légers dans le ciel bleu. »

(PVÉ, 170)4

Le travail du poète est pour l'essentiel dans cette transfiguration, qui en l'occurrence l'identifie aux travaux agraires. La dialectique du corps et du paysage dans la poésie de Cadou, expansion du moi, compression du monde, identité, altérité, tout cela a été finement analysé par Jean Yves Debreuille, dont voici les conclusions :

« Les poèmes n'ouvrent pas sur un ailleurs, mais sont autant de visages de solitude qui renvoient à celui dont ils émanent son visage d'homme au milieu du monde. Poésie partagée entre une quête de l'immanence et un désir de sélection des Biens de ce monde, entre l'affirmation du « je » et la conviction qu'hors de lui sont les conditions de sa survie, entre les sensations qui la construisent, le désir de les maîtriser, et le pressentiment qu'en elles est cependant la vérité. »

Ce partage et cette hésitation se conçoivent d'autant mieux en effet que la vérité poétique n'est pas la vérité pratique. On admettra encore que l'« incapacité à parler de soi sans parler du monde »6 fonde la poésie de Cadou. Il n'y a toutefois pas lieu d'y voir quelque infirmité que ce soit, plutôt la preuve administrée en poésie d'une enfance préservée (l'enfant, non plus, ne distingue pas les deux...). Le petit monde et le grand monde se correspondent : c'est une des lois d'analogie que le poète met en œuvre.

On pourrait cependant former l'hypothèse qu'une évidence préside à ces correspondances. C'est le destin des corps de retourner à la poussière, d'être happés dans le devenir et le temps : du cadavre enseveli du « Soldat », par exemple, le poète dit qu'il « entre dans les maïs [...]Car son corps désormais fait partie des saisons » (РVE. 71). Aussi le poète qui veut exprimer la vie doit-il, sur ce modèle, ici et maintenant, faire entrer le corps dans la ronde des saisons. Le corps immense des titans qu'apostrophe « L'origine des saisons » dans La Vie rêvée (РVE, 145). Le corps-paysage d'Hélène, depuis l'été jusqu'au printemps, et finalement aspiré au-delà:

« Je partage avec toi la cinquième saison

La fleur la branche et l'aile au bord de la maison

Les grands espaces bleus qui cernent ma jeunesse

Sur le mur le dernier reflet d'une caresse ».

(« La cinquième saison », PVE, 149)

Sans doute en va-t-il de la cinquième saison comme de la cinquième essence ou du cinquième élément : elle est à la fois présente en chacune et commune aux quatre, semblable et cependant différente. Par la vertu de l'alchimie rurale, tout corps dans cette poésie non seulement est panique, mais il peut être « sublimisé », transmuté en un paysage à la fois dans et par-delà les saisons.

L'expression de la vie

On cite fréquemment Valéry qui cite Degas, lequel cite Mallarmé à propos de la poésie. La limite de cette anecdote, c'est qu'il n'y soit question que de pensée et de mots. Les vers qu'on fait avec des mots ne valent que pour ceux qui ne savent plus ce qu'est la vie, ou bien qui prétendent l'ignorer. Qui nous dira que la poésie se fait à partir de la vie? Cadou, par exemple, dans ces lignes de 1943 : « Je cherche surtout à mettre de la vie dans mes poèmes, à leur donner une odeur de pain blanc, un parfum de lilas, la fraîcheur d'une tige de sauge ou d'une oreille de lièvre? ». On retrouve là le rêve, d'un Grosjean par exemple, d'une langue concrète où il n'y ait plus de frontière entre le mot et la chose. Ou le vertige provisoire d'un Follain : « Impossibilité pour un moment d'admettre que pour désigner le pain il puisse exister un autre mot que celui même de pain »8. Dire pain, pour qu'aussitôt monte aux narines une odeur de fournil... Autant de poétiques d'où la notion de présence n'est pas exclue, et l'on mesure l'écart entre ces entreprises et la mаllarméenne « absente de tous bouquets ». La vie d'abord et avant tout, voilà ce qu'exprime dans La Vie rêvée le poème éponyme :

« Si la vie n'était pas

La seule la première

À quoi bon la rosée

Sur le front du matin

[…]

Mais les oiseaux sont là

Sous les palmes obliques

Un arbre cache au ciel

Ses épaules gothiques

La rampe du rosier

Dérobe la maison

L'agneau cherche plus haut

Son miel et sa toison

Tout le jour écarté

Quand s'allument les fleuves

C'est l'homme au fond des cours

Qui déplie sa peau neuve. »

(« La vie rêvée », РVE, 107 et 108)

La vie prête à surgir, comme un vol d'oiseaux du feuillage. Et le vivant unanime sur la voie de l'évolution « cherche plus haut », « déplie sa peau neuve ». La vie enfin selon l'hexasyllabe primordial, mesure fondamentale, dédoublable au besoin.

L'enfance et le souvenir

De manière plus générale, c'est à la nature — au pays natal — que la poésie de Cadou doit sa vie et sa substance. Michel Manoll nous le redit sur tous les tons : « René Guy Cadou n'est explicable que par son lieu d'origine et le contact permanent qu'il a établi avec une Nature qui lui était consubstantielle...» 9 Le village d'origine surgit, dans le recueil posthume des Amis d'enfance (1965), parmi d'autres souvenirs fondateurs :

« Sainte-Reine-d e-Bretagne

En Brière où je suis né

A se souvenir on gagne

Du bonheur pour des années ?

Est-ce toi qui me consoles

Lente odeur des soirs de juin

Le foin mûr des tournesols

Le chant d'un oiseau lointain ?

C'est la pluie ancienne et molle

Qui descend sur le jardin

Et ma mère en robe blanche

Un bouquet dans chaque main.»

(РVE, 359)

Recomposant les sensations d'enfance, à la limite de la synesthésie, c'est sur cet arrière-plan d'expériences vécues, que le poète peut évoquer le fantôme de sa mère. Les campagnes du passé sont hantées par nos chers défunts. Nos villes, en revanche, n'ont que des cimetières.

Ruralité contre la veille

On ne fait pas la même poésie à la capitale et dans les provinces 10. C'est une assez vieille histoire, sans doute : vers 1895, à une époque où le symbolisme parisien s'épuise en quintessences, c'est de la province que vient dans une large mesure ce qu'on appelle l'élan naturiste 11. On pense à Francis Jammes. On sait combien sa poésie, attentive aux travaux des humbles, à leurs gestes quotidiens, exalte les valeurs de la vie. Depuis que la ville est ville, depuis qu'elle refoule aux lisières les champs et les basses-cours, son domaine d'expérience vitale en ressort amputé d'autant. Pour le citadin de souche, chaque instant de la vie rurale prend figure d'événement : il s'étonne d'un œuf à l'instant pondu parmi la paille, l'odeur du fumier peut-être le révulse. Sans parler de ses enfants qu'il plaint de n'avoir jamais vu de vache.

Dans une telle indigence rien d'étonnant, suggère Cadou dans ses Notes inédites, qu'on se méprenne sur la nature et sur les conditions du poétique : « Quoi que vous puissiez en penser il existe encore une vraie poésie, comme il existe de vraies vaches dans les villages. » (PVE, 425) La comparaison est trompeuse pourtant car, si les vaches — à défaut d'être vraies — sont bien réelles et que l'homme n'y est pour rien, la poésie, elle, reste à faire. La vérité, en matière de poésie, serait à proportion de la vie qu'on éprouve. Or, à la ville, l'homme ne peut faire l'expérience que d'autrui, et jusqu'à l'expérience solitaire de soi ne vaut pleinement qu'en rapport avec la diversité du vivant. C'est le contrepoint que développe en dialogue le très connu poème d'Hélène ou le règne végétal :

« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?

— Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys !

Mais moi seul dans la grande nuit mouillée

L'odeur des lys et la campagne agenouillée

Cette amère montée du sol qui m'environne

Le désespoir et le bonheur de ne plaire à personne »

(PVE, 300)

Ce n'est pas que la ville ne soit présente à Cadou, bien au contraire. Il n'est aucune de ses séductions qui n'affecte le poète. La plus terrible de toutes peut-être, c'est qu'il n'échappe pas à la ville puisqu'elle s'exprime en lui, puisque « le poète vit dans une prison de rues, de gens, d'immeubles, de klaxons, de bris de vaisselle »12. Forcé d'assumer cet état, s'il dit la campagne c'est en même temps pour refuser la ville. Et, ce faisant, « il nous délivre »:

« L'agitation des villes, la dispersion, les contraintes inhérentes à la condition de citadin le rebutaient. Il n'avait besoin que d'un seul décor, d'un seul lieu, du silence des campagnes afin de se livrer à ce lent travail de défrichement intérieur qui le tenait sans cesse en haleine » 13.

Or, on le voit, le défrichement dont il s'agit est un défrichement à l'envers. Il faut retrouver l'arbre sous le pavé des cours, l'étang sous les immeubles. Remplacer petit à petit Paris par « sa métamorphose », sous peine d'y perdre son âme de poète :

« Et l'enquête aboutit à des portes cochères

À de petites rues sans nom à des logis

Où dans la société d'une fille de chambre

Ariel devenu vieux trompe la poésie. »

(« Paris du souvenir », PVE, 274)

À l'écart de la ville, dans ces campagnes traversées par des rails, sillonnées de rares petites routes, rien ne ressort comme une gare ou le passage d'un train. Dans le silence du village, l'arrivée d'une automobile peut devenir matière à poésie, fournir une image de la parole poétique:

« Lucien Becker Jean Rousselot Michel Manoll

Amis venus à la parole

Comme un bruit de moteur à l'orée du matin »

(« Les compagnons de la première heure », PVE, 152)

C'est uniquement lorsqu'il échappe à la ville — et parce qu'il parvient à y échapper — que le citadin que nous sommes découvre la campagne dans toute son intensité:

« La nuit lorsque les femmes très pieuses dorment

Et qu'un cheval se met à rire doucement

Dans l'escalier tourmenté de la lune

Comme un automobiliste en panne

Le voudrais

Tout seul

Attendant l'aube

Pénétrer dans une église de campagne. »

(PVE, 242)

De façon générale, le poème dit à quel type d'expérience imaginaire le poète invite son lecteur. Pour bien lire René Guy Cadou, il suffirait de se faire à soi-même le coup de la panne !

C'est à l'évidence toutes ces tensions que La Maison d'été transpose sur le plan narratif. Pour en résumer l'argument, on peut se reporter à la quatrième de couverture :

« Gilles, le héros, est déchiré entre la solitude misérable de la grande ville et le mirage de la vie simple et rustique. Ce récit aux accents autobiographiques n'a d'autre contenu que celui d'un mythe : peut-on échapper à la faute que symbolise la ville, peut-on retrouver le lieu de la pureté? Le destin de l'homme est tel qu'il ne peut retrouver la Maison d'été. »

Où l'on retrouve la problématique judéo-chrétienne de la chute et du paradis perdu. On ne revient pas dans la maison d'été, pas plus que Meaulnes ne peut retrouver le chemin du domaine perdu. « Le langage est la maison de l'être », aurait dit Heidegger : le logos entrave notre perception de l'être en le situant hors de portée, le figeant en dehors du temps. On peut relire le titre de Cadou à la lumière de cette formule. La maison d'été serait alors le langage poétique, seul séjour possible pour l'exilé, qu'il réconcilie avec le passage du temps, ici et maintenant. Rien d'étonnant que le poème soit traversé de labours et de meules, de troupeaux, de récoltes, de vendanges. Mais en même temps c'est la maison où l'on a été, la maison de l'enfance, dont on ne parle qu'au passé. En marge de l'existentialisme athée, il appartient à la poésie surromantique d'aménager la maison d'été, de la rendre vivable pour le jour qu'on y reviendra, ressuscité des morts.

Ruralité et foi

À cette condition, la campagne peut devenir un article de foi. Qu'il s'agisse d'hommes en ribote, d'une femme exemplaire, du ciel ou de la tête du bœuf — dans tout 14 ce qu'on y trouve...

« Il est une raison éternelle de croire

Par-delà les moissons et les calendriers

A la grandeur des jours bornés et sans histoire

Qu'on dispose le soir comme un peu de fumier »

(РVE, 207)

À travers les motifs ruraux qu'il décline, le poème nous fait entrer dans la cinquième saison, qui n'est pas abstraction mais « sublimisation » du temps, rachat d'un monde que l'on croyait perdu.

Attardons-nous par exemple à l'une de ces gares oubliées dont on n'a pas fini de mettre en poésie les charmes désuets. Elle n'est là cependant que pour s'ajouter à la nuit, pour désigner l'attente, la déréliction du poète :

« Ô nuit! salle d'attente où brûle un feu de lèpre

Vieille gare des pluies seule et désaffectée

Quel voyageur maudit saccage tes fenêtres

Qui baigne des prairies de panonceaux crevés

Serait-ce moi ? »

(« Que la lumière soit », PVE, 246)

L'image surréalisante comme à l'ordinaire complique la vision, qui sert ici de comparant : « feu de lèpre », prairies « baign[ées] de panonceaux crevés ». Toute cette imagerie accentue le sentiment d'un monde abandonné, comme condamné. Or, la rédemption vient du christ, ou de ceux qui comme le poète ont accepté le sacrifice. L'évangile de Cadou proclame que le monde est sauvé. Et le poète en donne pour preuves cette somme d'expériences personnelles que la contemplation rend possibles, la fréquentation quotidienne des champs, du verger, du jardin. On songe à des notations récurrentes dans les récits de Grosjean, au tremblement d'une feuille, au brusque effeuillement d'un pavot. À cette différence près que, pour Cadou, l'expérience sensible n'est jamais traitée comme une fin en soi. Et c'est juste s'il ne nous dit pas que la terre est bleue comme une pomme qu'on ramasse :

« Mais voici qu'aujourd'hui un homme entre les hommes

A choisi par-delà ses astres préférés

La planète déchue tombée comme une pomme

Sur la dernière marche de l'éternité. »

(Ibid.)

À côté de la référence biblique, ce n'est pas seulement la pomme qui est en cause, mais bien l'expérience qu'on en a, son histoire et son avenir immédiats. Dans ce planétarium compliqué d'escaliers, la notation juste (on hésite encore à dire « vraie ») est cette pomme tombée ; tout le reste est littérature. Or, il s'agit de littérature, justement. Le travail de Cadou c'est d'accomplir la transfiguration. Sur la base de notations d'expérience, les plus profondément ancrées dans la vie et dans le temps, s'élabore à travers l'amour une espèce de campagne inverse. Ce qui est en haut est en bas, disent les mystiques : c'est encore la loi des correspondances 15. Dans le ciel cadoucéen où sa poésie nous invite, nous voici donc mêlés aux règnes du vivant, pour constater qu'à l'évidence nous y sommes plus vrais que jamais :

« Penche-toi à l'oreille un peu basse du trèfle

Avertis les chevaux que la terre est sauvée

Dis-leur que tout est bon des ciguës et des ronces

Qu'il a suffi de ton amour pour tout changer

Je te vois mon Hélène au milieu des campagnes

Innocentant les crimes roses des vergers

Ouvrant les hauts battants du monde afin que l'homme

Atteigne les comptoirs lumineux du soleil »

(« Hélène ou le règne végétal », PVE, 259)

À la fin cette question de la ruralité doit être replacée dans le cadre d'une réaction plus générale aux valeurs et aux contre-valeurs du surréalisme. Mais ce serait en même temps perdre de vue la cohérence et l'originalité de Cadou. Rousselot, à propos des poètes de Rochefort, écrivait en 1966 :

« Il s'agissait, pour ces poètes résolument provinciaux, de rendre au langage poétique une humanité, un poids terrestre, voire paysan, sans le priver de sa liberté d'invention, de son pouvoir de choc, sinon de révélation »16.

Qu'il soit ensuite revenu sur cette parenté pourrait montrer l'influence de Cadou sur son entourage poétique, plus évidente encore avec la distance des années. Assurément, c'est de Cadou qu'il parle. De lui d'abord, de sa fidélité aux mots de la terre. Sa quête ontologique et son humanité naissent de l'humus, s'enracinent parmi le vivant, exaltent l'étant, l'été et le passage du temps. Il ne saurait donc être question de reléguer Cadou, de le figer dans une ruralité ou dans un provincialisme réducteur : loin d'être une infirmité, le choix qu'il en fait fonde sa poétique. Au risque d'y mourir trop vite, trop jeune et bien trop tôt, sa poésie ne saura ni ne voudra démordre des campagnes. Il se peut que l'homme, de son vivant, fit oublier le poète. Il reste que l'effet le plus sûr de sa poésie est qu'elle nous met au monde :

« Je prétends à la vie

Et ne supporte pas

Qu'on me tienne enfermé

Dans les pages d'un livre

Hors des mots seulement

Je palpite et je suis

Pareil à cette image

Inconnue de moi-même

Si quelqu'un veut toucher

Mon cœur qu'il s'agenouille

Et creuse lentement

Le cœur chaud de la terre

Qu'il soulève en ses mains

La glaise et le terreau

L'humus qui garde encore

Une odeur de châtaigne »

(PVE, 196)

Notes

1.Le petit Robert des noms propres, édition de 1994.

2.J.Y. Debreuille, L'École de Rochefort, 1987, p. 468.

3.« Je ne conçois d'autre poète que celui pour qui les choses n'ont de réalité que cette transparence qui sublimise l'objet aimé et le font voir non pas tel qu'il est dans sa carapace d'os, de pulpe ou de silence, mais tel qu'il virevolte devant la bille irisée de l'âme, béant au fond de nous » (Usage interne, PVE, 389)

4.L'abréviation [PVEJ renvoie aux Œuvres poétiques complètes, Poésie la vie entière, Seghers, 1976.

5.Debreuille, op. cit., p. 196 et 197.

6.Ibid., p. 195.

7.Cité in Manoll, René Guy Cadou, 1954, p. 88.

8.« Formes de la poésie », cité in Lire Follain, PUL, 1981, p. 27.

9.Préface à La Maison d'été, p. 7.

10.Voir B. Degott, « Parisianisme et provincialisme fin de siècle entre Mercure et Gaudes », Aspects de la critique, Annales littéraires de l'Université de Franche-Comté, 1998.

11.Voir M. Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes, 1960, p. 33-37.

12.Hélène ou le règne végétal, préface, PVE, 251.

13.M. Manoll, Avant-propos, PVE, 8 et 9.