Avril 1961

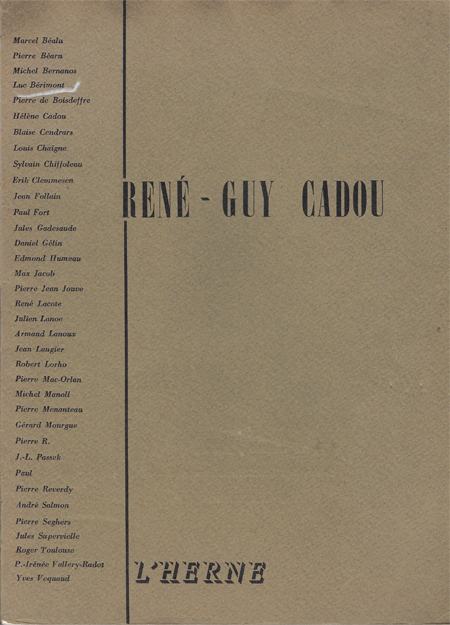

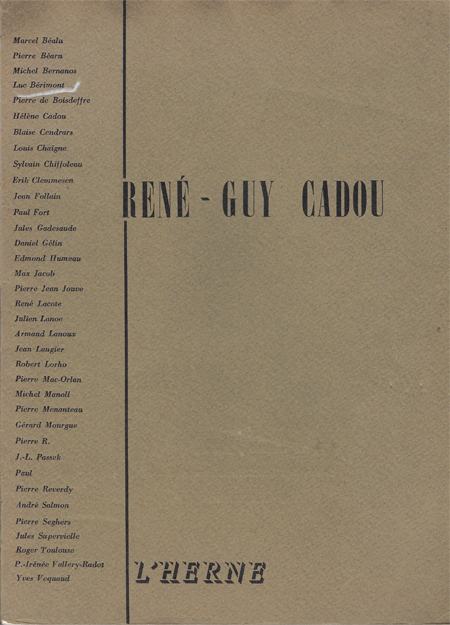

Cahiers de l'Herne numéro 1 consacré à Cadou

Avril 1961

Les biens de ce monde

L'Herne, page 3

Je suis las de fêter l'anniversaire de ma naissance

Avec de très vieilles gens et des amis de connivence

Te souvient-il de tes six ans

En sarrau noir et les genoux saignants

Tu pleurais dans les cours navrantes du collège

A cause du soleil du ciel et de la neige

J'ai oublié tes premiers vers Tu m'écrivais

Sur des feuillets couleur saumon que tu volais

A tes parents Nous fûmes du même voyage

Marins du même bâtiment Dans la peine et dans le naufrage

Gardiens des mêmes sentiments

Mais à quoi bon renouer

A quoi bon revenir à pas lents dans l'allée

Et susciter au bord de l'ombre du mystère

Il s'agit aujourd'hui d'un autre anniversaire

Et par avance de fêter ce jour ah! ce jour

Où je glisserai dans la terre ainsi qu'en un pantalon de velours

Mais n'étant pas exactement fixé

Sur la date du jour et le mois de l'année

Trois cent soixante-cinq ou six fois je célèbre

Le chapitre dernier et la mort du poète

Chaque jour de ma vie donne lieu à des joies

Qui ne sont pas celles des mourants et si j'en crois

La vigueur de mon sang et les anciens prophètes

Beaucoup de routes passeront sous ma fenêtre

Longtemps je marcherai à travers bois et champs

Avant perquisition finale des agents.

René Guy Cadou

Lettre de Pierre Seghers.

L'Herne, page 4

Chère Hélène Cadou,

C'est par vous — et par Jean Rousselot — que j'ai connu René Guy Cadou, je ne l'ai jamais rencontré.

Ceux qui furent ses amis diront mieux que moi quel homme il était, encore que la poésie de René Guy Cadou donne de l'homme une image aussi vivante, aussi juste, aussi vraie que devaient l'être sa poignée de mains et son regard.

J'aime, vous le savez, cet accord entre l'homme et sa poésie. Une motte de terre, un être humain, un langage, ce sont pour moi des équivalences auxquelles je me réfère. Il y a dans Cadou un tel accord que c'est la terre même qui pourrait se mettre à murmurer, à fleurir. Rien chez lui qui soit du bon faiseur, ou maladroit : sa poésie est comme une plante, comme un arbre en elle circule une sève, franche comme le sang, et sous cet arbre, Cadou, c'est à la poésie qu'on rend justice.

Cadou est d'ores et déjà un poète classique. Il a franchi en quelques années cette distance dans le temps qui sépare les poètes de leur public, il a conquis d'emblée une audience populaire : cela n'est pas un miracle, je trouve que c'est tout naturel.

Il y a dans la poésie de Cadou une musique qui est pour moi un enchantement, je veux dire une sorte de philtre qui m'enchante. En un temps où l'insolite, le discontinu, l'amertume et les drogues, veulent faire passer les annexes de la poésie en place du château, n'est-il pas surprenant qu'un poète mort, il y a quelques années, soit l'un des plus vivants et l'un des premiers sur la scène poétique. La France est le pays du val d'Enfer mais aussi le pays du val de Loire et les livres de René Guy Cadou sont, pour moi, à l'image de cette diversité française, chant et tendresse, cette force aussi qui font de lui l'un de nos poètes les plus représentatifs.

Qui donc mieux que lui aura suggéré tout ce qui nous tient à cœur, qui mieux que lui aura évoqué par les sortilèges du langage l'odeur d'une veste de garde-chasse, la pendule, le vaisselier, et ce torrent de la vie qui soudain passe dans le cœur, ce cœur solitaire qui chante pour tous et qui voudrait tout irriguer. Sa poésie est chaude, humaine, frémissante. Elle est aussi admirablement écrite, avec un langage qui sait être fluide ou fort, nourri d'incantations, un langage qui s'est fixé dans la mort et vous tient compagnie. On n'oublie pas un poème de Cadou.

Cette poésie se fait sans cesse des amis nouveaux : œuvre d'amour, elle reçoit l'amour.

Je crois, Hélène, que Cadou devait être comme ça, et que vous demeurerez avec lui un peu de cette terre qu'il aura fait fleurir.

« L'Enfance et autres lieux », Hélène Cadou

L’Herne, page 6

En cet avant-printemps 1961, nous sommes quelques-uns à nous souvenir. Comment parler ? Comment livrer au jour les plus secrètes réserves du cœur. L'horloge ne bat plus. Le temps s'est arrêté. C'est avec des silences qu'il faudrait te nommer, ou bien simplement t'approcher avec des noms de choses quotidiennes.

On n'ose s'aventurer dans l'anonymat qui est douleur. Mais ici, le pain, la table nous rassurent. Tu nous apprends à voir le ciel dans la fenêtre. Tu donnes à l'objet toutes ses chances.

Si le mot jour m'étonne chaque matin, la réalité même du jour en est renouvelée. Où trouver place pour la mort, ce mot dont tu n'as pas voulu ?

*

La table n'est jamais, pour aucun de nous, la seule table débonnaire de l'étude ou du repas familial. Dès l'enfance, comme une infraction aux « vains travaux du temps », le Pourquoi des choses nous est posé, et, toute la vie, nous cherchons la réponse.

Réponse était la neige sur la mer, réponse l'aéroplane dans le ciel.

J'allais m'asseoir au fond du jardin dans une enceinte de planches dérisoires ou l'on entassait la provision de charbon. Là j'invoquais en tâtonnant, l'ordonnateur des « idées justes et des plantes ».

Seul un vrombissement détruisait le silence. Mais que la technique eût conçu un outil volant dont le raffinement égalât presque celui d'une aile d'ange suffisait à mon ravissement.

A sept ans, comme tous les jeunes êtres, j'avais la fantaisie de l'absolu. I.es assomptions, les échelles de Jacob, les tentatives icariennes me séduisaient.

Aujourd'hui je songe (mais tout est facile quand on déroule le film à l'envers) qu'un autre enfant s'essayait alors aux mêmes jeux à quelques vingt kilomètres de moi.

Une heure à peine aurait suffi pour la distance et pourtant il fallut de lentes années d'attente et de mûrissement pour que ces deux enfants des années 1920-1930 fussent enfin prêts pour la rencontre.

Nous habitions au bord du même océan des grèves très voisines, nous avions au fond de l'âme les mêmes paysages et nos premiers châteaux furent bâtis dans le même sable. Cette fraternité qui nous liait comme des algues, comme les pluies de la Brière, nous devions aussi la partager un jour avec le cher Michel Manoll.

A Pornichet où j'habitais, les marais s'étendaient à deux pas de l'école, passé une sorte d'étier-frontière. A Sainte-Reine, René esquissait déjà le départ en poésie, apprivoisant ses rêves, convertissant de nouveaux territoires à la seule réalité.

Je frappais des poings aux portes, attendant la subite clarté. Comme la petite marchande d'allumettes, j'aurais voulu brûler d'un coup toutes mes réserves d'espoirs pour mieux dérober l'éclatante vision.

Mais, seule, je tentais eu vain de soulever le rideau des nuits

*

Plus tard, à Nantes, j'eus quinze ans. Dans le Jardin des Plantes, luisaient doucement les feuillages exotiques des magnolias et des tulipiers. Sous leur ombre, achevaient de s'académiser les bustes de Jules Verne, de Sophie Trébuchet et d'Elisa Mercœur, cette poétesse dont le nom seul était pour moi tout un programme.

Ai-je jamais donné à l'absolu un autre visage que celui de l'océan, qui battait nos portes ? Rue Crébillon, le jeudi, il me semblait percevoir une odeur de marée. Je me laissais emporter à perdre cœur vers les hautes contrées de la ville où le havre d'une petite chambre accueillait les premiers murmures, les premières tentatives pour rendre l'univers plus transparent, plus cohérent.

Un jour, en 1937, pendant le repas du soir, mon père, ne sachant-pas qu'il se faisait le messager du sort, me tendit un mince recueil de poèmes que j'ouvris. Et soudain, les « Brancardiers de l'aube » me tendirent cette échelle de soie que j'avais attendue toute mon enfance.

Je me souviens des larmes que je versai ce soir-là parce que mes frères, tels Thomas, refusaient de voir « la lampe s'enfoncer dans la table », et « le silence broyer ses doigts ».

Ce fut la guerre et les années 40. De René Guy Cadou, je ne connaissais qu'un nom et des poèmes. Puis vint le 17 juin 1943, par un matin maussade et triste ; il pleuvait comme il pleut toujours au mois de juin dans ma mémoire.

Arriverai-je à temps pour le train de 7 h. 25 ? En ai-je même le désir ? Je me retrouve, endormie et sans un sou, dans un tramway qui monte à regret vers la ville. A cet instant, j'ai l'impression aiguë que le destin m'offre une chance d'échapper à ce voyage, décidé la veille, qui m'apparaît tout à coup, lourd de sens. Je descends, reviens à la maison, repars sans conviction vers la gare, tickets en poche. Dans le hall un employé interrogé, me répond :

-« Le train de Clisson ? Il démarre ».

Alors, une envie irrésistible de partir me prend. Je cours vers le guichet, bouscule un jeune homme maigre, qui se retourne furieux:

- Où allez-vous ?

- A Clisson.

Silencieusement, il prend nos deux billets. Comme le convoi s'ébranle, nous échouons dans le dernier wagon, sur des sacs postaux. J'apprends alors que le jeune homme s'appelle Lozach'meur. Il va, comme moi, à Clisson, voir le poète René Guy Cadou.

Sur le quai d'arrivée, il nous fut facile de retrouver quelques amis avec lesquels je devais faire le voyage. Il y avait là une étrange polonaise nommée Irène et qui sortait des prisons allemandes, un très jeune garçon aux cheveux gris, un autre plus âgé qui avait organisé l'expédition pour discuter avec Cadou d'une collaboration à une plaquette nommée « Sillage ».

Nous ne fîmes pas cinquante mètres, Cadou s'avançait vers nous, de sa démarche chaloupée. Combien de fois, en souriant, avons-nous depuis revécu cette minute où nous nous sommes d'emblée « reconnus » !

Il avait un complet gris, une chemise verte, d'épais cheveux blonds ondulés, une belle tête assez lourde, des yeux très bleus qui le livraient d'un seul coup, dans toute sa vérité d'homme et de poète. Nous nous regardâmes, je lui tendis la main. Ce fut très court et définitif. Nous n'avons jamais oublié ni l'un ni l'autre ce regard.

Il avait pris le bras de son copain Lozach'meur, nous laissant ostensiblement par derrière.

Cadou habitait une mansarde perdue au troisième étage d'un hôtel réquisitionné par les Allemands, l'hôtel Milaguet.

O Milady, les Trois Mousquetaires, les vieilles auberges à l'odeur d'écurie et de jambons ! Pourquoi ce morne relai de la soldatesque, nous dit-il irrésistiblement penser à de glorieuses aventures, des bijoux de la Reine au Palais de Buckingham ? Nous étions loin du compte L'hôtel dressait ses lourds bâtiments derrière une poterne qui n'avait même pas l'audace d'être sinistre.

Dans la grande salle, les Allemands jouaient aux cartes, en avalant d'innombrables omelettes. Et là-haut, il y avait une petite chambre blanche, soigneusement rangée, avec une commode de campagne aux tiroirs pleins de mystérieux dossiers, une chaise, un pot d'émail une fenêtre ouverte dans le toit, sur un grand jardin en pente, et tout là-bas, derrière le château du Seigneur Olivier de Clisson, la longue prairie aux Chevaliers.

Mais dans la petite chambre blanche, même pas une table pour écrire ! Et, le jour comme la nuit, les bottes martèlent l'escalier. Il n'y a qu'un pauvre poète exaspéré à qui son bien le plus cher, la solitude, est interdit.

*

Vers le soir, notre bande se trouva échouée, au fond d'une salle à manger rose, derrière un bistrot couleur d'anis, où nous dégustâmes de frauduleux pernods qu'il fallait bien trouver délicieux puisqu'ils étaient si rares.

Il y avait là Kierkegaard, les frères Karamazov, et trois petits chats dans un chapeau. L'équilibre de mon cœur était affreusement précaire.

Lorsque Cadou me dit au-revoir, sur le quai de la gare, au crépuscule, la pluie avait enfin cessé, quelques rayons très doux doraient les toits. Nous n'avons pas échangé trois paroles au long de cette journée mais j'emportais l'approbation muette de ses Amis les Anges et nous avions bu, sans le savoir, au même verre, le philtre enchanté.

*

Puis j'ai vécu à l'ombre de René. Je l'ai vu sans cesse à l'écoute du monde. Il m'a toujours semblé que, pour lui, le mot de vocation, porté à sa plus intense signification ait voulu dire non seulement être appelé, mais être appelé à donner une voix. Ainsi René aura été aux aguets de l'univers pour ensuite donner une voix à cet univers. C'est, je crois, la vocation de tout poète. Chez lui, elle fut exemplaire.

Il a offert à certaines choses, à certains êtres dont je suis, et qui, sans lui, n'auraient pas été, une existence et un langage.

Les chiens qui rêvent dans la nuit, la calville qui est une espèce de pomme, le lit-cage privé de chants d'oiseaux, le wagon rose orné d'un panier à salade, sont, de par sa volonté, sorti du néant, pour trouver une existence dans le monde des choses animées et nommées.

Mais ce don est un don d'amour qu'il aura payé de sa vie même.

L'artisan-poète œuvre sur une matière divine et cette brûlante réalité use peu à peu, tel un radium, les forces de qui ose l'affronter.

René, en toute lucidité, a donné sa vie pour nous laisser les Biens de ce monde. Il nous a révélé dans la souffrance, leur poids et leur beauté.

Parce qu'il les a nommés, les arbres prennent désormais racine au fond des siècles, le mur à la chaux ne peut être celui d'une prison, le jour est là debout comme un ami et mille mains se tendent afin que la tristesse soit aussi fraternelle et généreuse que la joie.

Parce qu'il avait dit :

« Mille tendresses à vous tous

Que je ne connaîtrai jamais... »,

son sacrifice ne fut pas vain. Sa vie fut si pleine d'amitiés, de poésie, de connivence avec les êtres, qu'elle se perpétue aujourd'hui aux quatre points cardinaux.

Hélène Cadou. 15 Février 1961.

Découverte de Cadou par un intellectuel scandinave, Erik Clemessen

L'Herne, page 11

Rien à faire. Le trajet de Nantes-Copenhague fut trop long, pour être fait dans un seul trait. Il fallait abréger le voyage et descendre une nuit à Paris. L'occasion d'anabase fut les noces d'or de mes parents « de contrebande » à Nantes. Bien sûr, selon les enregistrements officiels mes aïeuls depuis des siècles sont des scandinaves, mais depuis l'invention des carte-postales et des ans, où mon père faisait service militaire au Saint-Cyr, chaque semaine des lettres, des petits-mots, ont volés entre la France et le Danemark. Les familles se connaissent et s'aiment, durant les premiers quarante ans seulement par les lettres griffonnées. Plus tard en vrai bidoche. Drôle d'amitié. Sans reproche, pendant quatre générations déjà —que de tendresse.

Eh, bien, certainement vous connaissez « Breize » et la ville de Nantes, cette chère vieille demeure d'édict, (Lefêvre Utile et inutiles), ses tramways, déjà historiques, ses bombardements, ses chantiers, le transbordeur (aussi disparu), ses boîtes de conserves. Mais rien change plus vite, que le visage d'une ville, hélàs ! Et pourtant ! J'ai jeté mon cigare dans la Loire, apparemment avec un mouvement ridicule de respect, car les femmes âgées m'ont

regardé. Leur étonnement me rappelle à la prudence… le passé déjà fini, car c'était d'abord Henri Beyle, qui jeta son cigare en 1837, je n'ai que suivi son exemple 130 ans plus tard mais exactement avec le même effet. Qu'ils sont entêtée que les Bretonnes...

Le soir du séjour à Paris se passait au théâtre. La pièce avait comme titre « L'honneur de Dieu ». Mais vainement on se demandait de quel dieu il s'agitait. Et encore, si on préfère les déesses ? Le repas fut bien maigre. Evidemment c'était vendredi. Il n'y était seulement Matine Sarcey, qui avec sa guitarre chantait : « Beau Sire Gilbert, s'en allait en guerre », au Danemark les gamins des rue pour la mi-carême chantent encore « Mallebrocque... » au lieue du nom sollenel feu duc de Marlborough, aïeul digne dû illustre consommateur des cigares de notre époque. Mais l'évènement de la représentation fut la première sortie officielle de Fara Diba. Récemment fiancée avec le shah de Perse elle était là au balcon, encore avec l'espoir des vingts d'étés comme auréole. La durée de la pièce devenait un orage sans tonnerre — que des « éclairs et Blitz » sans arrêt pendant des heures. On s'en fichait complètement des amours douteux de Henri II et de ses créatures et ses caricatures. « Qui es ? » demandait la voisine tout bas. « C’est la future impératrice de Perse », je fis. « Oh, je ne savait pas, qu'il avait fait divorce ! Mais l'amitié du prince suffira peut-être...? ...! » Devant la vestiaire on se bousculait. En or et soie comme une fée elle traversait la foule — et on enviait Saint Thomas, qui obtenait la permission de toucher — et on se demandait, où s'arrêtait le théâtre et où devait commencer la vie réelle ?

Je passai devant « Gare Montparnasse », tout éteint, avec son réseau des souffrances et jouissances.

L'asphalte de la Rue de Rennes fut humide et noir. Après la journée tumultueuse les artères (rues) beaucoup fréquentées prennent un aspect de sereine respectabilité comme des pauvres honteux en retraite. Les portes et volets sont fermés. Les maisons gardent leurs secrets. Les trottoirs sont taciturnes et muettes. Quelquefois on entend une auto, les pneus chantent vers la bitume, on dirait des baisers en séries. Vers minuit la ville semble complétement morte, seulement deux clochards sont endormies sur les grilles d'aérage du Metro. Ils dorment leur sommeil sur un humble pelouse, il avait raison le roi Saloman, quand richement vêtu il déclarât : Les riches et les pauvres ils se rencontrent... Taxi !

Et le petit hôtel près de la Bourse est accueillant avec ses couloirs bien chauffées, silencieux et bien velourisée, tout n'est calme et sécurité. On est surveillé, on n'est pas dans un hôtel quelconque, on est chez Madame Gleizal de Provence, et madame est et directeur et patronne. La chambre d'hôtel n'est point une chambre d'hôtel, — c'est une chambre d'amis. avec des fleurs, avec quelques broderies. L'être féminin a mis son empreinte, qui évoque une ambiance de douceur et d'éducation. Ohlala, ces gens du Midi, ils savent bien garder l'attitude convenable. Les portières sont fermées, mais les fenêtres donnent à une ruelle, aussi étroite que l'auteur, dont il porte le nom, fut illustre et large d'esprit. Voisin d'en face c'est l'opéra comique, mais il n'y est rien de comique dedans dans ce bâtiment morose, et en plus on y donne « Médée ». Mais évidemment, quand on se souviens la boucherie « Mozart » dans le seiziéme ca soit bien que Macbeth soit comique. On n'y est pour rien dans ces trucs-là. C'est seulement le cafard qui soit sans abri. Mais la chambre est luisante et infiniment propre. On vient d'avoir débordé le lit, comme tous les jours d'autrefois â la maison paternelle, maintenant ils sont passées ces temps des esclaves et des domestiques.

Au chevet du lit je retrouve les achats de l'après-midi. Il m'avait fallu demander « Les cocus du vieil art moderne » de Salvator Dali chez « Stock ». La vendeuse fut fort jolie, et ce titre me renda assez embarrassé. On ne souhaite point une censure, mais tout de même, il y a devoir des limites ! La belle n'a pas bougée. — Voici le livre demandé. Mes yeux cherchaient un objet, comme une sorte de repassage nécessaire. — Tenez, voila : René Guy Cadou de chez

Seghers, Les poètes d'aujourd’hui, ca ne peut pas blessé personne et le nom de René Guy Cadou me sonne bien familier — petit fanfare de la Bretagne. S'il vous plait, Mademoiselle ?

Je le feuillette.

« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ? » Eh bien mon vieux, je suis là pour le moment — exactement. Combien des fois a-t-il du entendre cette question ce cher René Guy Cadou. « Pourquoi n'allez-vous pas â Paris », au lieu de rester dans votre coin ici dans la Loire Inferieure ? — où il n'y a que des prés, des vaches et le ciel ? Il a du entendre cette question encore et encore, presque comme une reproche. Et comment répondre. Il y restait, voila la réponse —mais apparemment pas suffisante.

Surtout dans les moment de départ des amis — où avant de se quitter on pense au revoir et â se revoir. Pour éviter de répondre dans le dernier moment il est allé chercher des fleurs pour les partantes. Il n'a eu q'un instant pour cueillir le bouquet... L'instant d'après fut celui du silence doublement silencieux. Dans le jardin moissi sous les vieilles arbres seulement l'odeur des lys parlait, — fort et empoissonant.

Pouquoi n'allez vous pas â Paris ?

Mais l'odeur des lys ! Mais l'odeur des lys

« René Guy, c'est tard, ne viens tu pas ? »

Les rives de la Seine ont aussi leurs fleuristes... Damm sure. Il y en a des vraies palais des fleurs, il y en a, il y en a des marchées, des temples roulantes, — des aventures feériques —

« Mais pas assez tristes oh ! pas assez tristes I

Je suis malade du vert des feuilles et des chevaux

De servantes bousculées dans les remises du château. »

Pourtant les châteaux de la Bretagne portent des noms aussi jolis. « La Bretèche » Préfailles, des vrais trouvailles pour quelques monarques, qui cherchaient des noms d'incognito. Eugenie de Montijo s'appelait la comtesse de Pierrefonds — elle avait en du choisir parmi les domaines de la Bretagne... Les augustes personnages, qui habitent les résidences — mais on ne les vit jamais —

Mais les rues de Paris ont aussi leur servantes

Que le Diable tente Que le Diable tente !

Voulez vous un peu d'amour ?

Mais à Louisfert il est bien loin de Paris. Le village dort tranquillement.

Mais moi seul dans la grande nuit mouillée

L'odeur des lys et la campagne agenouillée.

« La campagne agenouillée. » Oui, dans les bruyères et les marées salantes on a souvent cet impression la, d'être Agenouillée. « Dans l'amitié de mes genoux » comme le disait récemment Saint John Perse. La terre est plus bas que la mer. On est au genoux. Le pays est plat comme une crêpe. Stendhal la bien rendu avec ces lignes : La partie de Bretagne où l'on parle breton de Henneton â Josselin et â la mèr vit des galettes de farine de sarrasin, boit du cidre et se tient absolument aux ordres du curè

Cette amère montée du sol qui m'environne

Le désespoir et le bonheur de plaire â personne I

Il paraît que aprés un tremblement de terre la catastrophe s'annonce par un odeur de labime, un odeur atroce et effroyable. Mephétisme de la cuisine infernale de la globe. — Et Cadou est assez sincère pour parler du bonheur de non pas plaire â personne Ce filou de poéte.

Cette amère montée du sol qui m'environne...

c'est un peu fort, la bonne terre de Breize — qu'il na pas honte ? Q'on le pardonne ! Cest dans son âme le tremblement de terre a eut lieue. These et antithése se brisent.

Et dernièrement les répliques des amis partantes :

-- Tu périras d'oubli et dévoré d'orgueil.

Il n'y que ca soit vrai — ils ont raison mais luisante dans la nuit chaude sera la réponse là.

— oui mais l'odeur des lys la liberté des feuilles I

Il avait assez du vert des feuilles, mais la blanche couronne des lys exhale la liberté, la liberté des feuilles, qui se répand partout dans la campagne agenouillée. Parfum de la vie, le vrai parfum. L’être de la poésie. La liberté des feuilles — les feuilles, qui sont bien obligée de rester ou ils sont, mais lors de Cadou, voici ils possédent le passepartout d'aller n'importe où. L'océan, le Golf-stream la nuit sans auqun bruit, la bêtaille et les guêpes remplirent la chambre d'hôtel. Le silence sonne aux oreilles. Toutefois les chrysanthèmes de la patronne ne sont point odorantes, mais l'arôme des lys assaisonne l'espace, la liberté des mots quitte le fond d'oree des calices blanches, il faut ouvrir les portes du balcon, l'odeur des lys est devenu trop fort et accablante.

Et â l'opéra comique les fenêtres sont éclairée, malgré l'heure avancée. On distingue nettement la bagnolle des cygnes de Lohengrin, parmi des décorations d'une forêt vierge. Profondement dans l’abime de la rue parlent des ouvriers bleuâtres, la langue française monte comme perles dans une eau gazeu.

René Guy Cadou — ton or rest encore dans les immenses coffres-forts de chère vieille France. Jour ou l'autre les forces de ta poésie feront sauter les armements de ciment — le montant d'un homme bien va contre le vent, comme l'exprimait Tagore. L'odeur de tes fleurs de poésie iront embaumer l'ère de nos descendantes. La liberté des feuilles.

Jules Gadesaude, Amoulageur à Louisfert.

L’Herne, page 16

A l'aube de ce printemps 1951 mourait notre très cher ami René-Guy Cadou.

Dix années, déjà, se sont écoulées. Sa présence parmi nous est toujours là aussi vivante. En évoquant son souvenir, j'entends encore sa voix, son rire gouailleur. C'était l'ami sincère, au cœur généreux sur qui l'on pouvait compter en toutes circonstances.

Un jour, une de ses collègues, institutrice à l'école des filles, ayant eu son changement pour une localité près d'Ancenis, demanda à René qui pourrait lui faire son déménagement.

Tout de suite, René répondit :

-Mais Jules, bien sûr !

-Vous rigolez, bien sûr

-Vous rigolez, il n'a qu'une 202.

-Et sa remorque ? Qu’est-ce que vous en faites ? Venez. Nous allons le trouver.

Sans sourciller, j'acceptai et le dimanche suivant nous nous mettions au travail. René n'était pas le moins actif. Bientôt, la remorque avait son dû et René se demandait où logerait le reste, c'est-à-dire l'armoire, tout simplement Le sommier était déjà sur la galerie, il fallut bien y mettre aussi l'armoire.

-Et maintenant, s'écrira René, il ne manque plus que la cage à serins et le panier à salade !

J'entends encore son rire sonore, car il riait de tout son cœur.

Comme nous n'étions pas très pressés, le verre du départ s'imposait. Inutile de vous dire que ce fut le traditionnel verre de muscadet.

-Cela m'est égal, dit René, mais mon vieux Jules, tu t'arrêteras toutes les dix minutes. Tant pis pour toi !

Ce n'est qu'un souvenir parmi tant d'autres tous aussi vivants. Lorsque j'appris la terrible maladie puis la mort de mon ami, j'en fus très affecté. J'aimais René Guy Cadou comme un frère et sa mémoire restera gravée en moi.

Pour Cadou, par Robert Lohro

L’Herne, page 17

La critique de Cadou n'existe pas encore. Nous ne disposons guère que de portraits, de biographies ou d'hagiographies dus à l'amitié fraternelle et parfois jalouse de quelques-uns. Combien d'hommages aussi, sous la forme de poèmes dédiés à son ombre, n'ont-ils pas paru dans les revues de l'Ouest, signés par tant d'inconnus de bonne volonté, amoureux de plantes et de villages, attentifs comme Cadou aux Bruits du Cœur, touchés par la voix sincère du poète d'Hélène ou le Règne Végétal. Une sentimentalité irritante semble s'être emparée de cette œuvre ; celle-ci, en conséquence, n'a pas dépassé les frontières trop précises que nous lui connaissons. Rien d'étonnant au fait que René-Guy Cadou pendant les dix années qui ont suivi sa mort soit demeuré le poète d'une province et d'une famille spirituelle. L'audience qu'il mérite ne lui a pas encore été accordée.

Attachante province que celle du cœur, dangereuse province que celle qui risque de borner le rayonnement d'une poésie.

Pourtant, ce poète a plus voyagé dans sa mémoire que Blaise Cendrars autour du monde. De là, sans doute, sa difficulté à se situer dans le présent. Dans ses pièces, les plus réussies, Cadou se place délibérément, avec une facilité déconcertante, soit dans le passé, soit dans le futur. Souvent il confond les époques avec la même aisance (ou la même impuissance à vivre au présent):

« Je voudrais vous rejoindre ainsi qu'un parent oublié et sans fixer de date,

Mais votre continent est inconnu et les eaux sont trop profondes sur les cartes ».

Cadou a-t-il rejoint Francis Jammes, Max Jacob, Claudel, et pourquoi pas Serge Essenine et Lorca avec qui il ne manque pas d'affinités ? Affinité plus inattendue certes que celle que l'on pourrait découvrir entre Supervielle et Cadou. Mais de qui croyez-vous que soit ce vers :

« J'ai un grand besoin de villages ».

celui-ci :

« Et vos mains onduleront comme au vent les marguerites ! »

et cet autre encore que je relève sur une feuille manuscrite et que son auteur finalement a refusé :

« Qui nous apporte des nouvelles de chez vous ».

« …fait un petit vent de songe »

Serait-ce de Cadou ? Non de Supervielle.

Cadou proche d'un poète russe, d'un poète espagnol, d'un poète mi-uruguayen, mi-français, « ami inconnu » de tant d'artistes différents par le pays, par la vie et les songes, voilà qui lui donne des dimensions auxquelles la critique devrait s'intéresser.

D'autre part, je ne vois personne jusqu'à présent qui nous ait parlé honnêtement de l'art de Cadou, de son naturel, de son pouvoir incantatoire. Il est des décasyllabes, des octosyllabes de Cadou qui « voyageurs seuls et sans bagages », traversent le poème incognito, en toute simplicité. Curieuse utilisation des possibilités orchestrales de la prosodie, très particulière à Cadou, et dont une étude systématique nous livrera peut-être un jour le secret.

Oui, il conviendrait que l'on nous parle moins de la vie de Cadou, de sa province, de ses amitiés, de sa mort et que l'on nous parle plus souvent de son œuvre, de ses affinités, de ses thèmes, de son art. Ce serait là défendre enfin une poésie qui nous est chère.

Pierre Reverdy

L'Herne, page 19

Mon cher Cadou,

Que ce soit le silence ou que ce

soit la nuit

Que ce soit la lumière ou que ce

soit le bruit

Quand la substance de l'amour

est assez dense

Quand l'amitié plante ses griffes dans l'absence

Rien ne change

Rien ne fléchit

Le moindre signe de l'esprit

En déclenche la renaissance

Par conséquent, soyez le bienvenu toujours dans vos lettres... ...Très amicalement vôtre.

1945

Lui, et le surromantisme, par Roger Toulouse

L'Herne, Page 20

Le poète a le pouvoir d'échapper au poids des mots. Il ressuscite les idées mortes, dépasse le néant, perçoit l'unité du monde sous le désarroi des chocs, et capte les ondes qui naissent de l'autre côté du Grand Mur. Cadou avait toutes ces divinations, celles aussi du destin, de la maladie et de la mort.

La flamme d'une bougie blanche provoquait chez lui la même émotion intense que chez d'autres la vue d'un homme mort. Le carré blanc d'un oreiller sur un lit, l'odeur d'un sapin fraîchement scié, les planches s'entassant près d'un mur faisaient lever l'angoisse en lui, même au milieu d'une belle journée bretonne.

Cadou redoutait la tristesse des gares. L'idée de départ est capitale dans ses poèmes. L'inconnu lui faisait mal. Ses lettres de vacances trahissent son anxiété. Il craignait pour son œuvre. Il n'était plus chez lui. C'était comme s'il avait été chassé de lui-même.

Il avait besoin d'un véritable refuge et savait que le temps lui était mesuré. Il ne pouvait regarder le monde en touriste, mais seulement se confronter à lui en « voyant ».

Il fallait que son œuvre fût bouclée à temps. Ses rêves précis, ses rêves incessants le conduisaient et l'empêchaient d'errer au hasard des rencontres, c'est pourquoi il n'y a jamais la moindre gratuité dans ses poèmes.

René, hors de sa maison, se trouve sans défense. La cuisine, c'est pour lui une citadelle. Je pense à Juan Gris construisant son œuvre immense près de la poêle à frire ! à Max Jacob séjournant de longues heures dans la cuisine de mes beaux-parents en inventant un nouveau poème, dans le fumet des ragoûts ou la poussière de farine.

René cherchait à retrouver la sécurité initiale, celle de la première enfance de Sainte-Reine, avant tous les malheurs.

Mais, dès cette époque, il apercevait l'autre côté de la grande Façade. Il rêvait de son père mourant, « une énorme racine plantée dans le ventre ». C'était alors non seulement la mort physique de son père qu'il pressentait, mais aussi la sienne ; cette branche étant l’affreux mal tordu comme elle dans son ventre.

Et sa mort répondit à l'image trop souvent entrevue dans les poèmes... était dans un train, la nuit, et demandait qu'on allât plus vite.

Cette cruauté de l'image fut sans cesse la lame qui entrait dans sa chair au milieu des plus belles joies. Ses visions devenaient de plus en plus précises, c'est pour cela qu'il demandait sans cesse l'amitié. Il voulait qu'on l'entourât pour le rassurer. Il avait besoin de cette correspondance qui lui donnait l'impression d'exister, de vivre comme les autres. Si parfois, nous restions plusieurs jours sans répondre à ses lettres, c'était en lui le tourment, l'insécurité, presque le naufrage. La chaleur de l'amitié passait avant tout, lui permettant de poursuivre son œuvre.

Toujours Cadou se sentait menacé. Une pendule arrêtée lui faisait peur... Il fallait que la fenêtre fût ouverte sur l'été, ou bien fermée, mais un feu bien vivant allumé dans la chambre.

A Louisfert, son repos, c'était d'aller dans les celliers, à la recherche des vieux meubles chargés de passé, sentant la pomme à cidre, la poussière et le temps. Le neuf le paralysait, le nouveau le plongeait dans la désolation. Il se méfiait d'un nouvel arrivant dans le cercle de l'amitié. Il me confiait que si l'encrier n'était pas à sa place, le poème n'avançait pas.

L'ordre lui était nécessaire comme une discipline. Ses pensées, son travail de poète devaient faire bloc avec l'emploi du temps imposé par la vie pour que ses craintes et ses démons ne pussent entamer son être.

« L'ordre, la propreté, la beauté et même un certain luxe sont indispensables au développement de la pensée. Mais que tout cela vienne à disparaître... et je suis le premier à m'en réjouir parce que tout peut recommencer », écrivait-il dans son journal.

Oui, cet ordre est la garantie contre tout ce qui le tente ou le menace. Il conjure ainsi le sort, mais aime pourtant au-delà de tout l'insolite, déteste la convention les apparences mortes de la vie.

Les objets bizarres, démantelés, les vieux fers à repasser, les légendaires phonographes, les ustensiles de cuisine de nos ancêtres provoquent chez lui l'étonnement fécond et le doute.

La forme détériorée lui offre le moyen de découvrir, d'exploiter, de conquérir des espaces interdits. Sur ses étagères s'alignent des assiettes et des plats aux couleurs naïves, des santons modestes mais innocents devant notre vie enfumée.

Bien sûr, ses livres sont l'objet d'une chère passion. Avec un soin jaloux, il les range dans sa bibliothèque assemblée par le menuisier de l'endroit. Rares sont ceux qui ont le droit de les toucher. Le livre est sacré. On doit le tirer de sa place dans le recueillement.

En 1949, avant d'aller veiller le corps de Max Jacob dans la crypte de Saint-Benoît, Louis Guilloux, Michel Manoll, Julien Lanoë et Cadou visitèrent mon atelier. Je venais de terminer quatre portraits : le Jeune homme à la médaille, l'Homme au képi de garde-chasse, le Jeune homme de l'Hospice, l'Homme au tablier de boucher. René ne dit rien, mais après quelques minutes, me tendit la main. Dans les semaines qui suivirent, il m'adressa quatre admirables poèmes sur ces toiles. Il retrouvait là l'Homme simple, avec son univers, toutes les possibilités d'évasion.

Un poème comme une peinture doit être ouvert, s'il y a fermeture il y a froideur. C'est pourquoi Cadou aimait les idiots de village, leur vision primitive qui a plus de fraîcheur que celle de l'homme apprêté. Cadou aimait les humbles parce qu'il était lui-même foncièrement humble, dans son orgueil de poète.

Dans les livres, sa préférence va aux auteurs qui parlent de vies effacées, comme la sienne, repliée sous la lampe. Oui, la lampe, c'est à la fois la sécurité et l'appel vers des Centres inexplorés où seul le Poète, à coups d'audaces intérieurs, se promène.

C'est pourquoi René aime tant Dabit, Guilloux, qui parlent de toutes les détresses et des illuminations de l'aventure. Cendrars aussi est son ami, car ce vieux routier atteint tous les sommets du risque (Cadou, très jeune, ne perdait-il pas de fortes sommes au poker ?) mais lui, n'a pas besoin de prendre un billet pour le Transsibérien, sa table de travail en pichepin est le plus sûr guichet.

Malgré cela, il retrouvera Blaise là-bas, bien loin à l'autre bout du monde.

Cadou marche donc avec certitude à travers ces contrées de l'aventure. Il a mis, dès le début, toute sa vie dans ses bagages, et il accepte le combat contre le temps.

Les acrobaties du surréalisme, sa gratuité, l'irritent. L'Essentiel est le but, il le préservera. Et l'essentiel, ce sont les routes tristes sous la pluie, les wagons abandonnés, les rencontres dans les auberges, les instants privilégiés où tout peut arriver. Les minutes hypnotiques trop savamment préparées sont tellement conventionnelles que la vie ne s'y arrête pas.

Cadou tourne le dos avec violence au nihilisme intellectuel de Breton.

Entendons le préciser : « J'appellerai surromantisme toute poésie... audible en ce sens qu'elle est une voix aussi éloignée de l'ouragan romantique que des chutes de vaisselle surréalistes » (1)...

Du surréalisme il rejette le parti-pris démolisseur, la facilité ; du romantisme la complaisance théâtrale aux solitudes sans échos, le retour navrant au seul pittoresque du passé.

« Toute poésie, telle du moins que nous la concevons, dit-il, doit en effet se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire, par un phénomène de prémonition se placer tout de suite au-delà d'elle-même par rapport à ce qui n'est pas encore, mais sûrement deviendra » (2).

C'est à ce poste avancé que Cadou devait résolument se tenir, guettant et traduisant tous les signes, établissant un avenir définitif au-delà des apparences mortelles.

Des « Brancardiers de l'aube » aux « Biens de ce monde », le destin terrestre se ferme. Il va falloir partir. C'est fini. Cadou s'efface. Mais le Cercle est immense. Il appartient à d'autres hommes et les aide à vivre.

P.S. — En 1940, Michel Manoll écrivait : « S'il faut croire en la poésie, je crois en René Guy Cadou ».

Notes :

(1) Usage interne.

(2) Le Miroir d'Orphée.

La saison René-Guy Cadou, Marcel Béalu

L’Herne, page 24,

La poésie était pour René ce qu'est pour l'herbe la rosée de chaque matin. Il avait la candeur de la jeune herbe qui ignore, en songeant à son destin, que doit venir le farouche été qui fera d'elle une autre herbe géante et folle pour incendier la forêt.

La plus simple phrase de ses lettres, prise au hasard, acquiert depuis sa mort un sens plus riche. Comme j'ai hâte de quitter ce pays d'ennui où rien n'est fait pour l'amour... m'écrivait-il en juin 1941. Qui pourrait penser aujourd'hui qu'il s'agissait seulement de Saint-Aubin-des-Châteaux, la maussade bourgade où s'ennuyait alors le jeune instituteur ?

La poésie de René-Guy Cadou a incendié beaucoup de cœurs, depuis dix ans. Sa légende monte et brille comme une flamme pure dans notre trouble et sévère automne, sans effacer cependant le souvenir aigu de sa présence — ton de la voix, toucher de la main, lumière du regard. Ses trente années de vie n'auront été qu'une saison en poésie. Cette unique saison René-Guy Cadou, saison de l'amour, bien que s'y mêle à la fraîcheur de la source, la sauvage grandeur des villes calcinées, elle ressemble de plus en plus au printemps de notre vie, pour nous qui avons eu le privilège d'accompagner ses pas.

Une larme de verre, par Armand Lanoux

L’Herne, page 25,

Le dimanche 11 janvier 1958, je contais sur les antennes de Paris-Inter une histoire, Le rayon vert de Saint - Michel Chef - Chef. C'était une « larme de verre ». Sous ce titre, j'évoquais une ville, ou une bourgade telle que je l'avais vue, au travers des larmes de verre qui illustraient les porte-plumes d'os de mon enfance, irisée et fragile, et je comparais ce souvenir en sarrau noir avec la même ville, telle que je l'avais vue, adulte. Le dimanche précédent, c'était Ostende masquée, le dimanche suivant ce serait Vérone et ses marchands d'oiseaux morts. Ce dimanche-là, c'était Saint-Michel-Chef-Chef, la bourgade atlantique.

Nicole Vervil chanta :

Au pont de Nantes un bal est assigné

La Belle Hélène voudrait y aller...

Je me souvenais que le prénom d'Hélène était celui de la femme de René-Guy Cadou. Hélène, Tombelaine, Morlaine… Je revoyais Saint-Michel, entre Préfailles où le cœur défaille et Nantes, où meurt la Loire lente. C'était mon premier voyage. J'avais douze ans. Exactement en été 1925. Mon père, pantalon rayé et chapeau melon, habillé comme le sont aujourd'hui les employés de la City, était venu me conduire au train qui dépendait encore de la Compagnie de l'Ouest. Et il m'avait laissé seul. Tout seul. Illuminé.

Ainsi, je traversai la France du Couchant pour arriver au petit jour à Saint-Nazaire prendre le vapeur poussif qui était peut-être le Saint-Christophe... Et puis, franchi l'estuaire du fleuve d'or gris, je montai dans un tacot départemental, zébré par le soleil du jeune jour d'été, un petit tacot griffé par les genêts et les branches des pins, qui suivait la côte, Saint-Brévin-l'Océan, Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à Saint-Michel-Chef-Chef, où ma grand-mère m'attendait, ma grand-mère aux joues de pomme et au cœur de satin, mon grand amour, perdu depuis l'An Quarante.

Je vois un caniche un ruban une diva

Un loup des genêts un baigneur nu

Un casino où tourne la mazurka

Des mortes reines

De ce pays-là

Province de mes chaînes.

La mazurka ! On était bien d'un tiers de siècle en retard. en 1925, à Saint-Michel-Chef-Chef et à Saint-Brévin-les-Pins...

Voici sur le mur cloué

Saint-Brévin-les-Pins

où j'ai peint

la mer

en outremer

numéro un.

Je me croyais peintre alors. Ça m'a tenu longtemps. Vingt ans ! L'odeur de l'huile lin se mêle dans mon souvenir à l'odeur violente et violette des varechs ramassés par des marins-mousquetaires à bottes gomme-gutte, et l'odeur de la térébenthine à celle des pins...

C'est alors qu'un garçon de la plage, maigre, dominateur, les yeux fiévreux, m'apprit le secret de la Côte. Il était fabuleux. Sur l'Océan, à l'heure où le soleil se couche, il arrive parfois que tout s'embrase, à l'instant même où la grosse orange s'enfonce dans les flots vers le large. Alors, un inoubliable rayon vert illumine la terre... Je l'ai cherché le soir même... Je l'ai cherché tous les jours... Je l'ai cherché jusqu'à maintenant. J'ai cru parfois le voir. Je le chercherai toujours.

J'entrai ainsi dans la société secrète des bons enfants du Rayon vert.

Beaucoup plus tard, par Jean Rousselot, je connus les poèmes de René-Guy Cadou. Et je sus, dès la première lecture, que, s'il n'avait pu être matériellement mon initiateur de 1925, mon Grand Meaulnes anonyme, parce qu'il était né sept ans après moi, il appartenait pourtant à la Confrérie :

« Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires

Dans les années de sécheresse quand le blé

Ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe

Qui écoute apeurée la grande voix du temps... »

En juillet 1950, seulement, la vie me permit de retrouver la plage du Redois, Saint-Michel-Chef-Chef, son église, ses galettes et ses villas, les Algues, les Goémons, la Rose des Vents. ...Quel été Je demeurais à la Bernerie. La guerre se rallumait à l'autre bout du monde, en Corée. Saint-Michel-Chef-Chef était devenu tout petit. Un autocar avait remplacé le tacot départemental de mes westerns sentimentaux... Le souvenir de ma grand-mère de pommes et de satin me saisissait la gorge... Saint-Michel-Chef-Chef avait rétréci comme une tête des Jivaros. Toute la vie était une Bernerie.

Alors, j'écrivis la première version d'un poème, clair quand on a les clés, quand on sait que Le Lit du Roi est un lieudit de la Bernerie, où vivait Cadou :

Le lit du roi

Ce lit d'un vain Roi où sont endormies mes ombres

deux fois le jour drapé d'algue et de goémons

ce lit du Roi ne veut d'autre songe que contre

la joie des jours verts et des heureux saumons.

Sur ces rocs rongés par mes ferveurs abolies

les marabouts pêcheurs des poissons morts d'ennui

tendent les carrelets de la mélancolie

filets mensongers songeurs filets de la nuit.

Mais voici que le vent de la plage des Dames c

abrant dans les ciel les cerfs-volants des gamins

troussant les parasols les voiliers et les femmes

abandonne un oiseau pour signer de sa main.

J'écoute j'écoute la mouette

au ciel du Lit du Roi

dérisoire girouette

j'écoute grincer ses gonds mouillés.

Mes châteaux ensablés

avaient leurs oubliettes

en moi en moi

trop de portes

mes couloirs mes corridors mes mortes

sont encore verrouillées.

« Aux cruels carrelets de la mélancolie

entre étoile et genêt

entre anémone et plie

sur la côte aux cailloux par l'Océan polis

trop de vent et peu d'eau, trop de mots peu de vie

si les pêcheurs du Roi pouvaient pêcher l'oubli

je reviendrais enfant dans cette Bernerie. »

On ne revient pas enfant.

Cette année 1950, l'atroce année coréenne, je ne rencontrai pas René-Guy Cadou, dont j'aimais pourtant les vers, mon frère inconnu, mon cadet, mon copain du Rayon vert. Pendant un mois, nous croisâmes nos pas sans que je trouvasse jamais cet autre Apollinaire ou sans que je le reconnusse.

J'avais guetté tant de fois le rayon vert, le regard de la Mélusine des sargasses, sans savoir que j'avais un frère cadet et sans savoir qu'il ferait un mort plus vieux que moi, que j'ai maintenant inguérissable, le mal de l'Ouest, de ses quais, de sa rose des vents, de ses cerfs-volants, le mal de Préfaille et de la Bernerie.

Je repartis avec les premiers jours d'août, sans imaginer qu'il était trop tard. René-Guy Cadout mourut avant qu'aient refleuri les œillets rouges des sables, œillets de la solitude et de la mélancolie. Je ne l'ai pas plus vu de mes yeux vu que le rayon vert, s'il m'est arrivé souvent d'avoir cru le voir.

Parfois, les poètes arrangent leur vie pour en faire d'attachantes complaintes. Ici, je n'ai pas triché d'un mot. Reste cependant un accident mystérieux, un menu fait imperceptible, irréductible et déraisonnable. Ce poème du Lit du Roi, je l'ai publié en 1952, au Mercure de France. J'y tiens. Beaucoup. Pourtant, il ne figure pas dans le recueil que Pierre Seghers publia plus tard, La Tulipe Orageuse. Je ne sais pourquoi. Et je n'y suis pour rien ! Je l'y ai mis Alors ? A-t-il glissé ? Est-il resté sur le marbre ? Ou n'a-t-il pas voulu paraître ?

A moins que…

A moins que René-Guy Cadou ne soit passé à l'imprimerie ce jour-là ?.. J'imagine que sa main d'ombre ait pris ma larme de verre et l'ait emportée... J'en serais si heureux... Ah, si les pêcheurs du Roi pouvaient pêcher l'oubli...

Une partie de chasse avec René, par Paul

L’Herne, page 29,

Vous souvenez-vous Hélène, d'un certain jeudi d'octobre ?

Odette s'occupait du linge, vous étiez assise près d'elle dans la cuisine, René m'avait proposé une promenade dans la campagne. J'avais décroché le fusil et nous étions partie avec Up, le pointer. René aimait m'accompagner ainsi, non pour la chasse, mais pour les rencontres que nous faisions et qui l'enchantaient.

Un bâton à la main, sans tenue particulière, comme il était venu, il m'avait suivi dans le tertre. Après le pont, nous avions pris le chemin de la brûlerie puis débouché dans un bois de pins.

René m'entretenait de ses cueillettes de champignons. Des nombreux « nids » qu'il connaissait. Il frappait les fourrés en vrai rabatteur, lançait un juron au chien qui s'éloignait ; ou bien me racontait « la dernière », prélude de beaucoup d'autres.

Nous allions ainsi plus occupés de nos propos que d'un éventuel gibier.

Après le bois de pins, un landier et nous étions remontés vers un pâturage bordé de ronces et de touffes d'ajoncs. En bordure, un autre bois de pins nous avait attirés. René y avait fait une magnifique récolte de coulemelles. Les fougères étaient nombreuses et la marche difficile avec les branches mortes.

C'est presque au bout qu'eut lieu la rencontre. Nous parlions pêche... Tout à coup à dix mètres de nous, dans un grand bruit d'ailes, une quinzaine de gros oiseaux prirent leur essor à travers les arbres, pour aller se poser à environ 150 mètres dans un bosquet de saules, bordant la rivière. J'avais épaulé mais n'avais pas tiré, et maintenant René ironisait : « Je parie que tu as laissé tes cartouches à la maison !... Quelle cible ! Rien qu'avec mon bâton je pouvais en descendre. Ce n'est peut-être pas assez gros pour Monsieur I»

J'expliquais alors la nature et la provenance du gibier que nous venions de lever. « Ça ne fait rien, dit René, j'aurais bien aimé en voir un de plus près ». La tentation était trop forte...

Avec de grandes précautions, nous avons dû franchir deux haies de barbelés et ce fut l'approche silencieuse... René ne me quittait pas d'une semelle, retenant le chien. Il vivait ces instants avec émotion, attentif à ne pas donner l'éveil, pris intensément par le jeu.

Encore une fois, il y eut cette envolée magnifique et le tonnerre d'un coup de feu que l'écho amplifia démesurément. Nous nous étions précipités et oh ! Stupeur, c'était deux oiseaux qui gisaient là. René en ramassait un, j'attrapais l'autre qui se débattait et à toutes jambes nous remontions la pente. Le chemin que nous avions parcouru si lentement avec beaucoup de difficultés était refait en sens inverse à une allure record. Et le bois et le pâturage nous voyaient toujours courant. Ce n'est qu'à l'autre bout, essoufflés, les jambes molles, que nous avons lancé nos deux oiseaux au milieu d'une touffe d'ajoncs pour les dissimuler.

Nous étions face à face reprenant notre souffle un peu surpris de ce qui nous arrivait. Soudain, dans un grand éclat de rire, René me lança : « Ah, figure de moi-même ! ».

Nos deux faisans étaient deux jeunes paons qui pesaient jusque dix livres chacun.

Il n'était pas question de les emporter. Nous sommes rentrés à la maison avec des airs de conspirateurs éludant toutes les questions.

La tombée de la nuit nous voyait repartir munis d'un sac, résistant à toutes les sollicitations. Notre retour fut un triomphe.

Vous êtes rentrés tard ce soir-là, et peut-être sans lumière, mais nous avions un beau souvenir à ajouter à tant d'autres.

Et le lendemain, malgré les consignes de prudence, René faisait goûter du paon à ses amis de Louisfert.

Lettre de Paul Fort

Le 25 Août 1947

Mon cher René Guy,

J'allais justement vous écrire pour vous annoncer que dans un prochain livre, « Le Pèlerin de la France », je m'était permis d'épingler votre nom en tête d'une « série » intitulée « Ballades angevines ». Ne m'envoyez pas de témoins. Je suis brave, mais je n'aime pas les duels.

Et maintenant ne bondissez pas. Et comprenez tout ce qui suit.

Je viens de recevoir votre lettre confiante. Vous avez bien fait de vous adresser à moi.

Attention, comprenez ! Parce que j'aime d'amour votre Poésie. Vous aussi vous l'aimez d'amour, ou vous ne seriez pas poète. Mais c'est moi qui pousserai le cri d'amour, et qui dirai — comme mû par un supérieur instinct — que vous êtes un grand poète, faisant au surplus entendre que vous êtes de votre génération, le plus grand...

Embrassons-nous sur le cœur.

Paul Fort.

Et pas de modestie de faux aloi ! La modestie c'est funèbre. La gloire ne l'est pas.

René-Guy Cadou, Gérard Mourgue.

L'Herne, page 32,

C'est René Guy Cadou qui a dit que la simplicité était l'antithèse du vulgaire. Les rois devaient être simples — parce qu'ils naissaient rois. Aujourd'hui, nous n'avons d'autres rois que les artistes. Quelques princes de l'intelligence et de l'action leur font escorte, sans se confondre avec eux.

Quel temps gagné, avec la simplicité ! Elle ne s'embarrasse pas de détours. Elle nivelle les montagnes factices que la société voulait nous faire prendre pour de vraies montagnes. Soudain la richesse et la pauvreté n'ont pas plus d'importance que la nuit et le jour. L'esprit même — oui, vous avez bien lu, le favori de Voltaire — prends, devant la simplicité, des allures de snobisme, ou de coquetterie. A quoi bon perdre ses forces avec tant de mots vains ?

Le temps gagné ainsi sert à pouvoir se taire. C'est un luxe d'aristocrate ; on le goûte entre ami du même bord ; de là naissent les vrais échanges.

Ce ne sont pas nécessairement des dialogues. Le poète parle pour les autres : c'est son travail de faire ainsi. Pour Guy Cadou, il y a les gens du village, du buraliste à l'épicier, en passant par le fossoyeur et le boucher.

« Une table encombrée de feuillage et de mains

Pour chaque ami un lendemain »

« Le vent n'efface pas le bruit de vos paroles

C'est votre sang qui donne une teinte aux saisons ».

On s'imagine un Schubert au petit pied ignorant les musiciens de de son temps — qui devaient lui proposer de l'aider à travailler le contrepoint.

Il s'agit bien du contrepoint ! Il s'agit bien de forme ! Quand la mélodie coule de source, et qu'il écrit son Roi des Aulne ou son Marguerite au Rouet.

C'est Dieu qu'il prend à partie, et qu'il tutoie :

« Tu sais ! comme dans ce tableau de Gauguin ou apparaît le peintre

En gros sabots avec sa pèlerine de croquant que les pluies d'automne ont déteinte

Je t'attendrai toi ou ton ange ou quelqu'un de ton cérémonial

Entre les quatre planches de ciel pareilles à un confessionnal ».

(Inédit).

« Si c'est cela qu'on fait au Roi des Juifs

Que fera-t-on au Pauvre Nègre ?

L'un brillait avec les planètes

L'autre n'a qu'une chandelle de suif ».

(Hélène ou le règne végétal).

(Hélène).

C'est venu d'un seul coup en travers de mon sang »

(Hélène).

Le plus beau pays du monde

Ne peut donner que ce qu'il a

Myosotis ici et là

Mais beaucoup d'herbe sur les tombes !

(Nocturne).

« Une femme inconnue les arrête et les baigne

D'un regard douloureux tout chargé de forêt.

Méfie-toi, disent-ils, sa tristesse est la nôtre

Et pour avoir aimé une telle douleur

Tu ne marcheras plus tête nue sous les branches

Sans savoir que le poids de la vie est sur toi ».

(Quatre poèmes d'amour).

Comme un fleuve s'est mis

A aimer son voyage

Un jour tu t'es trouvée

Dévêtue dans mes bras »

(Quatre poèmes d'amour).

Est-ce assez dire le naturel ? Est-ce assez dire la mélodie ? Ils sont, l'un et l'autre, le pain et le ciel de chaque jour.

Mais, le pain, mais le ciel veulent toujours dire autre chose. René Guy Cadou sait ce qui se cache sous l'extrêmement familier ; il ne nous le révèle pas toujours ; il nous fait « Chut ! écoutez... », et puis il passe.

Et dans « Usage Interne », près de sa mort, nous trouvons une phrase que nous voudrions retenir — « Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul ».

Cet homme fut mon ami, par Julien Lanoë

L'Herne, Page 35,

Pierre Reverdy disait que « les poètes gagnent plutôt à mourir jeunes et les peintres à vivre très vieux ». Il est bien vrai que les premiers donnent le meilleur d'eux-mêmes dès qu'ils commencent à manier la plume, dès qu'ils ont découvert qu'ils sont « autres », dès qu'ils ont saisi le fil conducteur qui les guidera dans le labyrinthe de leur solitude. Un poète ne sait pas et ne peut pas vieillir. Son chant est condamné à rester jeune dans une bouche édentée, dans un corps ruiné. Le vrai poète a deviné le mystère de l'être avant même d'avoir vécu. Une existence qui s'étire ne lui apporte plus que de médiocres expériences, la gloire, les honneurs, les voyages, les plaisirs, mesquines compensations aux rêves de ses jeunes ans.

*

René-Guy Cadou est né, est mort dans une maison d'école. Rien ne ressemble plus à un bateau désaffecté, transporté en pleine terre, que ces maisons que l'on visite le dimanche ou pendant les vacances, toutes bruissantes d'une jeunesse enfuie, épaves délabrées au bord d'un horizon bocager, prisonnières d'un village sévèrement groupé autour de son église : une apparence d'abandon et de renfermé tenue en échec par une odeur d'encre violette, de claie, de pommes mûres, un air de grève déserte attendant le retour de la marée... Les maisons d'écoles sont de vraies ruches à poésie : il y a en elles quelque chose d'étroit et de comprimé qui lutte avec une telle promesse d'avenir ; l'usure du temps, la succession des heures y contrastent si fort avec les élans du cœur, la vie la plus domestique et la plus terre à terre y est traversée par de tels songes que nous pouvons affirmer : René-Guy Cadou est un tendre Virgile qui a puisé le meilleur de son inspiration dans les salles de classe et d'auberge de nos humbles villages, au milieu de « la grande ruée des terres ».

*

Mais pourrions-nous recréer l'atmosphère et le décor et les témoins de son œuvre que nous n'aurions encore rien dit d'essentiel. Il faudrait parler de son père, il faudrait parler d'Hélène, sa femme. C'est pourquoi je m'arrête, à l'exemple d'André Breton, à qui l'on demandait un article sur Jacques Vaché « Il y a des fleurs qui éclosent spécialement pour les articles nécrologiques dans les encriers. Cet homme fut mon ami. »

Lettre à René pour le dixième anniversaire de sa mort, par Luc Bérimont

Cahiers de l’Herne, avril 1961

Qui me fera jamais croire que tu es mort depuis dix ans ?... Qui même me fera jamais croire que tu es mort ? C'est comme au temps de notre séparation, après la guerre, à cette époque où j'habitais l'Allemagne, quand tu m'écrivais sur du papier bleu, de ta belle écriture en forme de liane. Aujourd'hui, tu ne réponds plus matériellement à mes lettres, mais je ne t'en veux pas. Souvent, dans ta vie de ce côté-ci du décor, il m'arrive de me demander : « Est-ce que René aimerait celà ? ». « Est-ce que René m'approuverait ? ». Non pas que je te prenne pour juge, mais pour conseiller. Car tu es irrémédiablement mêlé à ma jeunesse et c'est toujours à sa jeunesse qu'il faut demander de temps en temps si l'on est encore digne de vivre, si l'on se tient toujours debout ! Depuis ces dix années que tu es parti chez les morts, j'ai fait bien des expériences décevantes et j'ai pu expérimenter cette chose que nous pressentions en filigrane Vivre n'embellit pas les vivants I... Vivre salit et vivre prostitue...

Pourtant, quand je suis par trop écœuré, par trop fatigué des autres et de moi-même, c'est dans ta poésie que je viens prendre une leçon d'optimisme et de cosmos. Je redécouvre ce que nous avons aimé ensemble, dans le grenier de Rochefort, ces poèmes que tu t'arrachais dès le petit réveil et que tu venais me lire dans ma chambre, humides d'encre encore, avec ce petit tremblement de la voix qui trahissait chez toi l'émotion ou la tendresse. Ceci se passait en pleine guerre, à l'époque où l'Europe flambait. On ne saurait dire que nous étions indifférents à la souffrance des hommes. Tu serrais les poings et tu étais prêt à mourir avec les fusillés de Châteaubriant, mais — sans que nous l'exprimions en clair — nous savions bien que ce n'était là qu'une atroce mascarade et que la grande affaire était en nous, au fond de chacun de nous, enfermée au plus secret du noyau et du silence. Ce qui compte, c'est la racine des hommes, le cheminement sous-jacent des forces qui les irriguent, ce qui s'élabore au fin fond des profondeurs. Nous appelions cela, toi et moi, « la poésie ». Le terme est peut-être impropre, ou mal entendu, mais ce qui compte en définitive, c'est la démarche mystérieuse de l'être, l'exploration de soi-même tentée, la délimitation de son cadastre singulier. Du fouissement, de la nourriture trouvée par les racines, dépendent les feuillages chanteurs. Parce que nous ne voulions, ni l'un ni l'autre, être des poètes de tour d'ivoire, des « intellectuels du vers », des cérébraux de l'image, nous nous tournions naturellement vers le soleil et l'amitié. Nous savions non seulement, comme le dit Novalis, que « la philosophie est l'hôpital de la poésie » niais aussi que le poète est une espèce de boulanger qui ne consent à travailler que la fine fleur des mots, qui cuit pour le village des vivants et qui, sa journée terminée, laissé en repos par son combat, vient bavarder sur le pas de la porte et boit le vin de l'amitié. Il m’importe beaucoup que tu aies été là pour ouvrir la porte de la maison de La Noue, au domaine de Piedgüe, avec la clé rouillée. Dans cette maison, bâtie dans un fond d'herbe, à 4 kilomètres de Rochefort-sur-Loire, abandonnée et remplie de foin jusqu'au toit, personne ne voulait plus habiter. Le propriétaire du domaine nous ayant cédé les lieux, Jean Bouhier ayant mis à ma disposition les meubles de son grenier, il restait d'atteler un chariot à un cheval, de remplir la voiture de matelas, de sommiers, de buffets, de chaises, et d'effectuer le transport. L'équipage passait dans les vignes où crissait la chaleur de juin. Les vipères s'enfuyaient dans les herbes. Je crois bien qu'il fallut la journée pour déblayer la paille qui encombrait les pièces, aux murs chaulés. Tu prenais les bottes à bras-le-corps : paille - foin !... On se vautrait dans l'odeur de la terre, dans ses cheveux, dans ses poils follets. Mais quand la nuit tomba, la porte ouverte sur les étoiles, le spectacle des bêtes et des mondes volants, atteignit la magie. Les perdrix, les lièvres, revinrent coucher sur le seuil, en cet endroit qu'ils avaient élu et où personne ne les dérangeait jamais. Le renard, les ramiers coulaient dans les branches et dans les hautes herbes. J'essayais de ne pas déranger cette paix nerveuse, cette cohabitation fragile. Pourtant, une nuit que je rentrais d'une de nos beuveries à l'auberge, je marchai sur une compagnie de perdrix, en plein champ. Les claquements, les gifles d'ailes dont je fus entouré me glacèrent les sangs sur le moment, avant que je ne pense à Shakespeare !

Tout cela, vois-tu, René, c'était notre jeunesse. Une jeunesse dont je guéris mal. D'autant plus mal, peut-être, que tu n'es plus là pour la ressusciter avec moi devant un verre. Tu connaissais des villages extraordinaires, des gens taillés en pleine pierre, en plein bois. Le paysage que l'on voyait de la fenêtre de ta chambre-bureau du premier étage à Louisfert, là où « tu allumais tes feux », ne me sortira jamais des yeux. Au fond, tu n'as jamais triché avec les herbes. Jamais triché avec le marin saoul qui demandait sa route vers Nantes. Jamais triché avec ceux qui tendent l'oreille en espérant entendre le bruit du sang. De ta vie, qui a été courte, tu as su faire une somme de poésie. En trente années, tu as vécu beaucoup plus longuement et plus intensément en poésie que ces beaux vieillards symbolistes, lauréats du Nobel et membres de diverses Académies, qui agonisent sur un Himalaya de reniements et de mondanités. Tu sus, en souriant et en riant, être ce moine franciscain de l'âme, celui qui ne se permit jamais la moindre complaisance, le moindre manquement envers l'ordre de la poésie. Je n'ai pas toujours compris cette rigueur intérieure, ni cette hâte, qui te poussaient à accumuler des poèmes sur la table, à perdre toutes tes feuilles la même saison :

— Tu écris trop René !... Tu te ruineras vite...

Je tiens qu'il ne faut jamais solliciter le poème, qu'il faut le laisser agir secrètement, se nouer en soi comme un enfant dans une femme, l'attendre à l'accouchement au moment le plus imprévu, en quelque sorte qu'il faut que le poème tombe du poète comme d'un poémier ! Pourquoi secouais-tu l'arbre avec une telle rage ? Pourquoi cet acharnement de récolter en toute saison. Tes pommes étaient toujours des pommes d'or ! Le miracle avait lieu devant moi, mais je continuais de prodiguer les bons conseils :

-- Attention, René !... Attention à l'essoufflement, aux tics, à la fabrication...

Je n'avais pas compris qu'il te fallait dépenser ton trésor, donner des fêtes quotidiennes, écrire plus vite que nous. Je n'avais pas compris ce que la plus obscure molécule de ton corps savait déjà : qu'il te faudrait mourir à trente ans.

A présent, René, les choses sont toujours ce qu'elles sont sur la terre. Les hommes se déchirent entre eux. Les saisons passent. Les années font toujours leurs petites boules de fleurs d'amandiers et de neige, de bleu de juillet et de gibiers roux. Je vais chercher des champignons sans toi dans les forêts d'automne. La prairie de Rochefort, que je suis allé revoir l'autre jour, est toujours le plus beau paysage du monde avec ses peupliers qui se reflètent dans l'eau, ses collines grasses, ses barques, son horizon de forêts. Un aviateur y a une statue. On a élevé une chapelle, assez laide, à je ne sais plus quelle Notre-Dame de l'envol ! Nous sommes souvent venus là, à bicyclette, sous le soleil d'été. Nous regardions la tapisserie de haute-lice étendue sous nos yeux et nous disions en soupirant, en détournant la tête :

-- C'est le plus beau paysage du monde !..

C'est là que je te donne rendez-vous pour mon envol personnel, le jour où j'estimerai que ma vie est une porte retombée. C'est là que je retrouve ta présence vivante, ton sourire, et tes cheveux blonds dans le vent. Essenine se porte toujours bien. Lorca. Max Jacob, Reverdy, tous les autres. Mais j'oublie que tu en sais plus que moi sur leur compte. J'oublie que tu as ton ordre de mission pour les planètes mais que, comme le soldat bleu, le soldat-poète, écœuré du manque d'imagination des guerres et des fonctionnaires d'ici-bas, tu ne rejoindras plus jamais ton corps.

La mort d'un poète m'est plus qu'un chant d'espérance, Jean-Loup Passek.

L’Herne, page 41,

Rien ne serait plus triste, rien ne serait plus vain que d'offrir à la mémoire de René Guy Cadou un de ces éloges funéraires tels qu'une société hypocrite se plaît encore à en psalmodier au bord des tombes des « chers disparus ».

Ah ! il ne s'agit pas de jeter une petite fleur fanée à la mémoire d'une ombre.

Il faut se sentir maladroit, timide, démuni. Il faut que le vertige vous prenne. Il ne faut pas se compromettre, écrire « joliment » des mots menteurs. Il ne faut pas se prosterner devant l'écorce mais aller plus avant la nuit ; il faudrait tenter de rejoindre l'aubier. Qu'importent les chemins obscurs, qu'importent les épines. Si l'amitié est un cri, il faudrait être digne de ce cri.

Je n'ai jamais connu René Guy Cadou. Je l'ai découvert par hasard. Cette rencontre a été essentielle. Mais l'amitié avec les morts peut atteindre une violence insoupçonnée. Peu à peu la mort n'est plus un état définitif, un adieu, mais une transition, une nouvelle naissance. Autant dire tout de suite que pour moi Cadou n'est pas mort. Et ce n'est pas là une formule littéraire — pour une fois ne nous laissons pas trahir par la littérature.

C'était en 1956, je venais d'achever une décevante année d'hypokhâgne au lycée Henri IV à Paris, décevant sur le plan intellectuel (que ne m'étais-je imaginé, trompé par les récits idylliques des normaliens, dont le renom littéraire m'avait séduit) et sur le plan humain. Je préparais une licence en Sorbonne.

J'avais l'habitude d'accomplir chaque lundi matin un rite insolite dont le merveilleux n'a pas fini de me faire rêver. En ce temps-là, existait rue des Ecoles une librairie tenue par un monsieur énigmatique et volontiers sardonique qui offrait pour un prix excessivement modique des livres absolument neufs en service de Presse.

Le charme venait de ce que la devanture n'était fournie que le lundi matin. Tous les autres jours de la semaine, il n'y avait strictement rien à acheter : le libraire passait des heures et des heures sans rien faire, un livre dans la main, assis dans un vieux fauteuil de cuir. La poussière accumulée depuis des années pendait lamentablement des étagères.

Chaque lundi, une queue d'une quinzaine de fanatiques de tous âges et de tous milieux intellectuels mais rapprochés par leur passion commune attendait sagement mais impatiemment l'ouverture de la boutique — certains dont moi-même je l'avoue étaient là parfois depuis 6 heures du matin.

A neuf heures précises, la librairie s'ouvrait et au cours d'une inénarrable foire d'empoigne, chacun se ruait sur les livres qu'il avait auparavant convoités longuement mais qu'il n'était jamais sûr de pouvoir conquérir au nez et à la barbe de ses adversaires.

A neuf heures cinq, seuls quelques livres avaient échappé à l'avidité des barbares.

C'est ainsi qu'un jour j'ai découvert Cadou (le livre jaune de Michel Manoll chez Seghers) abandonné au milieu des restes d'un véritable champ de bataille.

La lecture de la biographie de Cadou, je l'ai faite au fond d'un petit café breton perché sur la Montagne Sainte Geneviève.

Il est inutile d'ajouter quoi que ce soit à cette histoire mais j'ai tenu à la raconter car elle n'est pas loin de ressembler à celle que vécut Cadou qui à Nantes fut un jour « poussé par le hasard d'une promenade vers une romantique bouquinerie » : celle de M. Manoll.

Les découvertes doivent se refuser à l'explication comme les poèmes. Toute beauté vient du mystère qui la crée.

Cadou n'est pas un homme à facettes. Il n'est pas affublé d'un masque à l'instar de Max Jacob qu'il aimait tant. C'était un homme étranger aux compromissions, étranger au jeu truqué de la Société. Cela n'a l'air de rien. Tout ce qui est simple n'a l'air de rien. Mais quel auteur contemporain peut-il s'enorgueillir d'une telle auréole ?

« Pourquoi n'allez-vous pas à Paris ?

Mais l'odeur des lys, mais l'odeur des lys ! »

L'essentiel c'est l'aubier et aussi la sève de l'arbre qui est son poème, son chant. L'essentiel ce n'est pas le brouhaha, ce marais où l'on s'englue lentement et si spectaculairement.

L'essentiel c'est peut-être un visage, une herbe, un caillou.

Je suis libre de dire que pour moi, Cadou a toujours été le porte-parole d'une certaine forme de bonheur, de ce que j'appellerai le « bonheur triste » sans donner à cet adjectif son sens pessimiste.

Ce n'est pas une attitude. Ce n'est pas un alibi. La gaieté la plus intense peut être triste. En sera-t-elle moins belle ?

Le cri de Cadou, cri d'un homme parmi les saisons, parmi le murmure des hommes est un chant de la houle, un chant panthéiste peut-être, mais combien humble, combien humain.

Il ne s'agit pas de tresser une couronne : les couronnes se fanent vite. Il ne s'agit pas de se créer des illusions, de faire de quelqu'un ce qu'on eût aimé qu'il fût.

Personne ne doit tirer à soi la couverture. Cadou est Cadou. Pour ceux qui l'ont aimé et surtout pour ceux qui l'ont aimé à travers son œuvre, Cadou est quelque chose de plus qu'un poète si grand soit-il, ce quelque chose ne nous leurrons pas, est inexprimable.

« Il faut être seul pour être grand. Mais il faut déjà être grand pour être seul ».

Cette phrase je l'entends sans cesse bourdonner en moi comme une abeille à la recherche de sa ruche.

Jamais la solitude n'est masochisme, jamais abri, jamais misanthropie. La solitude à travers l'amitié est un chant. Le chant de Cadou vient d'un rivage solitaire, un rivage que la corruption n'a jamais atteint, n'atteindra jamais car la corruption est une maladie de l'esprit et non un cancer du cœur.

Cadou dans ses poèmes apparaît comme un enchanteur. Non pas un de ces « enchanteurs pourrissants » dont le charme est indéniable mais un enchanteur dont le langage minutieux et ailé est à lui seul une émouvante tentative pour apprivoiser le monde.

Le pays que parcourt cet homme ne connaît ni la rhétorique ni la sécheresse. Ce n'est pas un pays constellé de temples marbrés, hanté par des personnages délicats et cérémonieux.

Le pays de Cadou, c'est la Brière cet Eden du rêveur où la beauté se cueille le soir « à la limite des féeries et des marais », où la vie se transforme soudain parce que l'instituteur d'un petit village accorde sa lyre aux bruits qui l'entourent : l'enclume du forgeron ou les hue-dia du charretier.

Comme dit Michel Manoll « il n'y a jamais eu de question pour lui. Ce que l'on peut nommer la réussite de Cadou, sa vérité, c'est ce va et vient incessant qui donne à ses poèmes une rumeur insolite et pourtant familière, un mouvement allègre et mystérieux : celui d'un homme qui fait un pas dans l'ombre, un pas dans la lumière ».

Actuellement, en France et ailleurs, la profession d'écrivain est encombrée d'individus trop intelligents qui cherchent à démystifier l'univers, à violer le mystère et qui plus est à l'expliquer. Nous manquons vraiment d'humilité : nous sommes au bord du sacrilège.

Si je crois en la poésie — et pourtant avec quelle réticence j'écris ce mot si souvent symbole hypocrite, label facile et impur qui recouvre une marchandise avariée — c'est parce qu'elle ne sera jamais une explication du monde mais bien plutôt un chant, un cri essentiel que ni la torture ni même la mort ne peut abolir.

Le mystère comme l'amitié s'apprivoise.

Il me semble que la chance de Cadou a été de trouver la clef qui permet d'entrebâiller la porte d'un certain royaume (qu'il se nomme Absurdie, Utopie ou Paradis) royaume où chacun peut voir sa place sans pour cela montrer patte blanche politique ou religieuse.

Le seul piège serait alors peut-être un mot de passe, lentement élaboré au cours d'une vie terrestre humble et triomphante.

C'est en ce sens que j'aime à déclarer sans fausse honte ni retenue que la mort d'un poète m'est plus qu'un chant d'espérance.

Hélène ou le règne végétal, Jean Laugier.

Une partition que le siècle peut lire

L’Herne, page 44

La poésie comme la musique ne se prouve pas : on la reçoit, on la subit, à condition toutefois que le cœur s'offre à elle. Il est une question que depuis des années je me pose : pourquoi craignons-nous tant en ce siècle d'en référer à notre cœur, comme si le cœur signifiait nécessairement débordements et guimauves, alors que l'esprit le plus sec et le plus calculateur commande aux moindres mouvements des hommes de cette vie.

Ces mêmes gens pourtant, nos contemporains, qui suivent d'un œil attentif les cours de la Bourse et les variations de cote de leur peintre, vous les verrez l'œil lyrique et enfantin se rengorger d'art aux concerts du dimanche. Redécouvrent-ils une partition qu'ils avaient su lire ? Non pas... Depuis 1789, savoir entendre par les yeux une croche pointée et un bémol sent son ci-devant. Le cœur et l'esprit doivent se suffire afin d'entrevoir les intentions de l'artiste. La lecture du programme compensera les manques de la culture. Le soliste et la masse des instruments feront le reste !

Je ne critique point cet état de choses. L'accord spontané du cœur et de l'esprit crée des miracles dont le musicien heureusement profite. Et ce siècle, j'en conviens, a son mérite : une minorité hier lisait la musique, une majorité aujourd'hui lit tous les livres. Mais dès lors, pourquoi cette majorité n'ouvre-t-elle pas aujourd'hui un livre de poésie comme la minorité d'hier ouvrait et entendait un livre de musique ? Ce siècle qui se veut d'esprit, car il croit faire ses comptes, pourrait bien n'être à l'heure de l'échéance, si je m'en réfère au cycle des civilisations déjà mortes, qu'un siècle de dupes. Un siècle qui n'honore pas ses poètes, est un siècle déjà mort.

Quelle injustice patente motive ces réflexions ? Je viens comme à l'accoutumée d'ouvrir ce grand livre d'heures et d'amour dont le titre seul pourrait être la devise d'un blason, « Hélène ou Le règne Végétal », et qui pareil à ces portes de campagne prises en plein bois nous annonce une demeure heureuse car divinement simple : partition où les voix de l'homme et de la nature concertent, partition que le siècle peut lire et que trop peu de gens encore connaissent.

Nous rendons, nous poètes, un hommage à René-Guy Cadou. Mais les hommages que les poètes se rendent, ne sont que lettre morte jetée à la mer dans une bouteille, si le navire sombre, si les hommes quotidiens d'établi, de charrue ou même d'épée, si tous ceux pour qui ils chantèrent sans ostracisme jusqu'à en mourir, même à trente et un ans, ne les entendent pas, ne les récitent pas comme on radote par naturelle offrande ses joies et ses peines.

Il ne m'appartient pas de dire ce qu'était « de son vivant » René-Guy Cadou. Ceux qui le connurent, témoigneront. Que Villon ait été coquillard, Claudel chargé d'ambassades ou Cadou instituteur, seul le dialogue d'homme à homme compte.

En camp de concentration, des hommes très dissemblables, qui ne se seraient point salués la veille, se retrouvèrent fraternels. Devons-nous admettre qu'en état de paix, et d'une paix qui n'est toujours qu'apparente, les hommes craignent les poètes ? Auraient-ils à ce point peur de la fraternité ?

Dans une mansarde qui se voudrait un village, des amis périodiquement sont venus. Je leur ai lu Cadou. Les uns pleurèrent comme moi, sans se soucier d'où venaient ces larmes. Les autres sourirent d'un air entendu : sans doute souhaitaient-ils que l'on pleurât d'amour sur leurs propres œuvres.

Ceux qui veulent à tout prix sourire, nous disent : visons à l'universalité. Ceux qui pleurent, ne visent pas : ils ont trop de joie pour calculer la gloire. Un homme comme René-Guy Cadou leur parle, et cela suffit. L'universalité n'a pas d'uniforme !

Nocturne

Maintenant que les seuls trains qui partent n'assurent plus la correspondance

Pour toutes ces petites gares ombragées sur le réseau de la souffrance

Oh! Je crois bien que ce sera à genoux

Mon Dieu! Que je me rapprocherai de Vous!

Le plus beau pays du monde

Ne peut donner que ce qu'il a

Myosotis ici et là

Mais beaucoup d'herbes sur les tombes!

O mon Dieu! J'ai tellement faim de Vous tellement besoin de savoir

Qu'un couvert en étain serait le bienvenu dans le plus modeste de vos réfectoires

Que la cuisine soit bonne ou fade nous ne sommes point ici à l'Office

Laissez-moi respirer l'odeur des fleurs qui sont sur les tables et qui ressemblent à des lis!

Je crois en Vous Hôtelier Sublime! Préparateur des Idées justes et des plantes

N'allez pas redouter surtout quelque conversion retentissante!

Et qu'un tel ait choisi le pain dur et le sel

Soyez sûr qu'il n'y a rien là que de strictement personnel

Considérez que je vous suis parent par quelque femme de village

Et par quelque vaurien d'ancêtre

L'une adorait Votre Visage

L'autre s'est payée votre tête

Je fais effort! Je voudrais marcher à vos côtés et vous lire des vers

Mais il y a ces relais si reposants dans l'ordre de la Terre

Ah! Je me suis conduit de façon ignoble dans les cafés

En présence de Vous j'eus toujours l'air impatienté

C'est pourquoi me voici plus seul encore plus veule